戳视频观看《国家宝藏》马惠娟片段↑↑↑

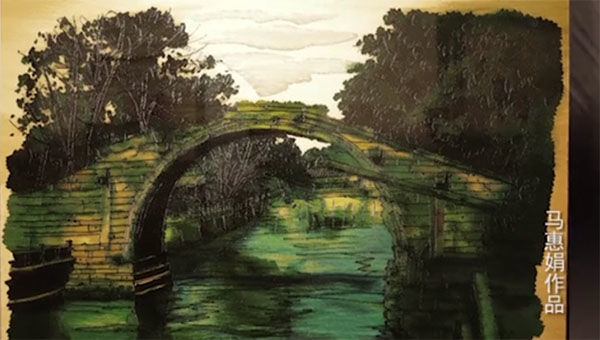

在1月21晚播出的央视文博探索节目《国家宝藏》中,一幅《莲塘乳鸭图》让那英画品、织品,傻傻分不清楚。

苏州一位手工艺匠人带来的大型织机,又让那英手忙脚乱......

其实,让那英乱了阵脚的,是苏州人熟悉的织品:缂丝。

而这位来自苏州的匠人,就是国宝级缂丝作品《莲塘乳鸭图》的复缂品作者:马惠娟。

织之中圣

缂丝是以生蚕丝为经线,以彩色熟丝为纬线,采用通经回纬的方法织成的平纹织物,“承空视之,如雕镂之象,故名缂(刻)丝。”

由于其高贵的身价,历朝历代,主要为宫廷御用、达官贵胄赏玩,民间一般无法承受,故有“织之中圣”的美誉。

现存世的古代缂丝主要为各大博物馆所收藏,并于2006年列入国家首批口头与非物质文化遗产名录。

拳拳匠心

马惠娟个头不高,嗓门儿不大,质朴又低调,有着典型的江南味道。但从她的内在散发出的,是一种特别的沉静和强大。

从19岁进吴县缂丝厂到2003年退休,又从离开工厂做到如今的个人工作室,整整45年,马惠娟从未停歇。

1984年5月,熟谙明清缂丝技法的马惠娟,第一次在日本表演缂丝技艺,把一群在一旁围观的日本人佩服得五体投地,将她比作“神仙般的织女”。日本之行,也给马惠娟带来触动。她受邀去当地人家作客,见到对方珍藏的我国古代缂丝欣赏片,精美之外更多了几分风雅。回国后,她开始尝试恢复缂丝缂织名画的传统。

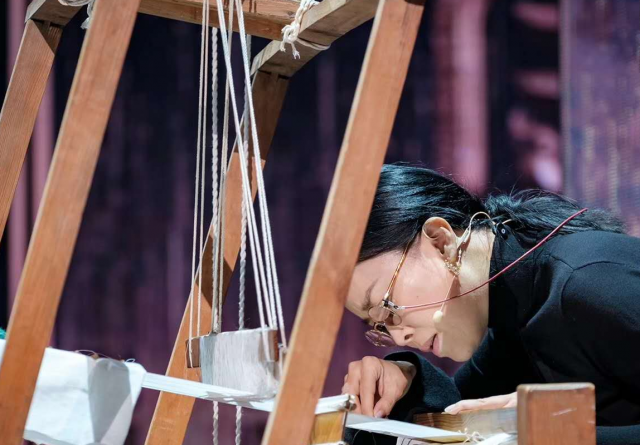

马惠娟在织机上

妙夺丹青

缂丝本已复杂,缂织名画,难上加难。

缂丝与其他织绣不同,其他织绣可以一织到头,缂丝则需在一梭纬线通过的位置上,中断变换多种颜色的纬线。织工不仅要具备高度熟练的缂织技巧,更要具备一定的艺术审美力,要对花鸟鱼虫的生长状态、山水风景的态势变化、人物的动势走向、线条的刚柔曲直、色彩的浓淡过渡等了然于胸。

其他织绣,若有不妥,可以补针遮盖,也可拆局部重绣;缂丝则不然,只要有一丁点的不合意,必得一点一点、仔仔细细地回梭,拆完整个色块。

缂织名画最难在色彩的过渡。

但凡名画,色彩必然细腻,纵是一片简单墨色,往往也不止“墨分五色”。一般匠人,用五六种颜色的丝线过渡一处色块,已算精细;马惠娟却会在指甲盖般大的地方,用上十多种、数十种颜色。工艺精细,就算一天织八个小时,也只能织出一两寸素地缂丝,若是图案繁琐、色彩丰富,可能一天仅能织几厘米。因此,要完成一件缂丝作品,少则半年,多则数年。

80年代初期,马惠娟为香港霍英东之女霍丽娜复制了宋代朱克柔的作品《莲塘乳鸭图》。据她介绍,这幅《莲塘乳鸭图》 耗时一年多,用了200多种色彩,光是一块石头,就用到了足足25色! “那段日子真累,但进步也很大,尤其是当中有了一次欣赏原作的机会。”那次看原作,马惠娟发现,朱克柔的技艺虽好,但受当时的技术条件限制,画面上乳鸭的眼睛是画出来的,羽毛是用缂丝围出轮廓后,用刺绣绣的。而现在,无论什么风格、题材的作品,马惠娟都可以做到全缂。

“我只希望做好自己的事”

上个月中旬,马惠娟和儿子萧锋被邀请去参加《国家宝藏》的录制,当然,被邀请的不止这两位,还有那台被搬上舞台的大型织机。

“一天备稿,两天彩排,一天录制,整个过程进行了将近一周的时间。”萧锋说。

说起上节目的感受,马惠娟表示第一次到央视,还是有些小激动。“但激动的是录制之前,在正式录制的过程中,反而没有什么紧张感了,一切都准备妥当,很安稳。”

在现场,张国立和那英都对缂丝技艺表现出了很大兴趣。“那英眼睛不好,戴着老花镜,但是丝线太细密,还是看不太清楚,她手忙脚乱地连梭子都不知道往哪儿放。”萧锋说,“不过缂丝技艺的确繁琐,不经过长期训练没有办法完成。”

那英和张国立最终得出的结论是:这活儿真不是一般人能干的。

“节目录制回来,特别是在播出之后,您的生活有没有什么改变,心态有没有什么改变呢?”记者问道。

马慧娟回答:“无论是上节目还是完成作品,或是给人介绍缂丝这门技艺,都是很日常的事情,没什么特别的,我只希望做好自己的事。”

这份淡定和笃定,应该也是马惠娟收获的源泉吧。

但《国家宝藏》还是给马惠娟与萧锋带来不小的触动:“传统文化能如此受到关注,很让人感到欣慰。这些东西传承千年实在不易,我们有责任把它们留给后代。”

(来源/综合自看苏州、解放日报、名城苏州 编辑/刘静)