出生于素有“百河之城”美誉的盐城,南京大学教授李爱民至今记得儿时在家乡的河水中游泳、捉鱼的情景。然而,愈演愈烈的污染却让这些美好的体验成为难以重现的回忆。怀揣着对水的特殊感情,多年来,李爱民一直致力于化工污染的控制技术的研究与应用,不仅科研成果丰硕,还探索出一条环保创业的新路子。

李爱民

变废水为宝

化学工业是我国也是江苏的重要支柱产业。在江苏省经济中占比很高。在江苏不少县市,化工工业产值占到其整个工业产值的50%以上。

在李爱民看来,化工产业的发展,带来了经济的繁荣也带来了严重的污染,尤其是精细化工排放出来的高浓度有机废水,毒性大、盐分高、成分复杂,治理代价极大。

循着“污染物是放错位置的资源”这一思路,李爱民及其团队抓住了解决问题的关键——“把污染物资源化,让污染物回收利用”,回收的价值不仅可以抵偿企业废水处理的成本,甚至还有盈余,让排污的企业“原来是往废水里扔钱,现在是要帮他们从废水里捞钱。”而这得益于以磁性树脂吸附为核心的再生水回用技术,“利用磁性树脂磁性相互聚集的特点,可有效分离污染物,实现废水再生回用。”

上世纪80年代末,由李爱民的导师张全兴院士开创的树脂法处理有毒有机化工废水,实现了水体中污染物的资源化。李爱民后来研究发现,相比最早的合成树脂,利用磁性树脂可以使低污染水体高效净化。他带领团队研发的系列磁性树脂及旋流流化床处理工艺,突破废水处理瓶颈,连续两年获中国优秀专利奖。这一创新成果在全国10多个省份、近百家企业得到应用,每年处理化工废水近亿吨,从废水中回收化工原料约4万吨,价值约2亿元,“废水里捞金”成为现实。

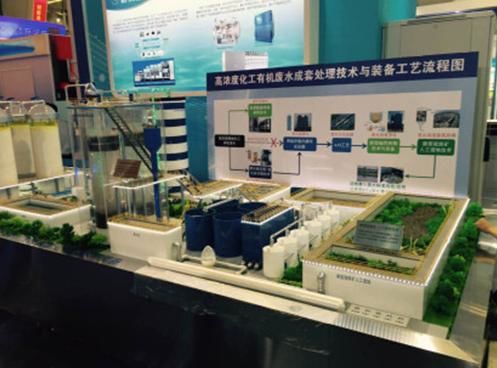

高浓度有机废水成套处理技术与装备工艺流程

率队十年治淮

中国第三大河流——淮河,流域面积约27万平方公里,主要流经河南、安徽、山东、江苏四省,供养着流域内的1.7亿人。从上世纪80年代开始,围绕着淮河以及各支流,造纸、酿造、制革、化工等行业迅速发展,严重的污染问题也接踵而至。加之,淮河上游长期以来因水资源短缺,造成闸坝众多,基流匮乏,更加重了淮河流域的水污染。

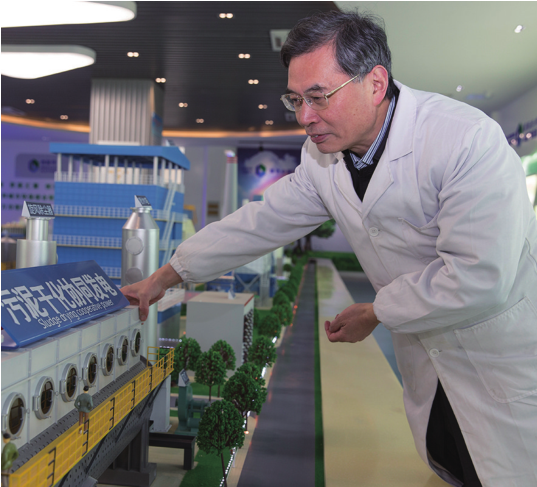

李爱民利用模型讲解污泥发电原理

作为“十二五”水体污染控制与治理重大专项淮河项目负责人,李爱民回忆说,“治理淮河,必治沙颍河;欲治沙颍河,必治贾鲁河。基流匮乏,加上八成补给水来自污水排放,让贾鲁河治理成为世界性难题,找准药方并不容易”。

当时没有可以借鉴的经验,李爱民率团队几经调研,提出并实施了多闸坝基流匮乏型河流“三级控制、三级循环、三级标准”的治理思路与方法以及“点、线、管、面”综合调控的策略,研发了一批污染控制技术,建立了近百项污染治理工程。由此,促成了淮河污染最重支流贾鲁河的水质显著改善。

此后,以贾鲁河研究成果为基础,相关技术在淮河流域近200余家企业得到推广,支撑了淮河流域水质的持续改善。

急救家乡污染

不仅是水专项,很多令人头疼的应急污染事故处置现场,也常常能见到李爱民的身影。2009年2月,由于自来水水源受到化工污染,盐城市区发生大范围断水,居民的生活受到影响。作为江苏省环境污染应急首席专家,事发后,李爱民第一时间赶到了现场。

面对紧迫的境遇,李爱民提出了三级治理的方法。先把被污染的水域分隔成多个单元格,然后利用污染的河道作为反应器,通过物理吸附和化学氧化对污水进行处理,处理后水质主要指标达到地表水三类水质后,再利用水生植物对水体进行进一步净化;而底层的污泥,则需要视污染程度对河道进行清淤,将挖出的污泥就地进行无害化处理,尽可能地防止污泥在运输过程中造成二次污染。

这个解决方案在经过反复论证后,被国家环保部及江苏省环保厅现场指挥部采纳,由此成功地完成了盐城水源污染的治理,并且还产生出了三项专利。

助力学生创业

不论是重大专项,或是一项常规技术,李爱民认为,都不能单纯满足于解决一个问题、 研发一项技术,更需要思考的是,如何让成果产业化。这也是他2014年率队创建南京环保产业创新中心有限公司的原因。

李爱民希望借此创造一个平台,让平台支撑技术的二次开发,让技术跟市场需求更好得衔接,从而孵化企业。中心就像是个“众创空间”,6层大楼,一半都是公共服务平台,包括实验室、检测设备等。

目前,这个大平台已经孕育了近20家企业,最令他得意的是,其中好几家的董事长、总经理只有二十几岁或者三十出头。“这些年轻人非常有潜力,而我们要做的就是当好‘靠背’,尽力提供资金、技术和人才等支持。”李爱民计划着让这个平台成为中国战略环保产业的“黄埔军校”。

谈起未来的“小目标”,李爱民说,他们不仅要培养出一批企业,还要培养一批科技企业家,以此策应中国智能制造2025战略,同时在一带一路的重要节点,建立研究院,用这些平台去孵化这些企业,“通过一带一路把我们的产品推向国际”。

来源:凤凰网江苏、南京大学新闻网、南报网等,我苏网综合整理