“月牙挂在树梢上,小油灯一点纺纱响,娘在纳鞋爷编筐,张家大姐呀纺纱忙……”前段时间,一曲《纺纱谣》唱响在一衣带水的崇明岛,尽显属于沙地的人文底蕴。

它的创作者,崇明区文化馆的文艺工作者王媛慧,是地地道道的启东90后姑娘。

2017年,研究生毕业后,王媛慧进入崇明区文化馆工作。在她身上看不出丝毫初入职场的青涩。因为,对于文化馆以及群众文化工作,这个“文二代”实在太熟悉了。

在《迎国庆》歌曲创作笔会暨新作品交流研讨会上

和姚峰老师(姚贝娜的爸爸)的合影

和张海宁老师的合影(张海宁,上海音协音乐文学协会的会长,他是著名的词作家,代表作《爱情鸟》等。)

王媛慧打小在启东的文化馆长大,父母都是文艺工作者,父亲擅长音律,母亲喜爱作词。

“上世纪九十年代,文化馆还没搬迁,在人民桥那边。大院里有职工宿舍,馆内经常有演出,她一直看。”母亲袁水芳介绍,王媛慧3周岁在父亲的教授下开始学手风琴,一年后便登台演出了。

艺术细胞与生俱来,14岁,王媛慧创作了第一个舞台剧剧本。从汇龙中学毕业后,她顺利考入南京艺术学院作曲系。她本科艺考面试演唱的是极具沙地特色的《启东山歌》。2014年,王媛慧又考入南师大音乐制作科技专业深造。

作为开展群众文化活动的阵地,近些年,文化馆也担负起了创作、宣传本地文化的职能。会作词作曲,更会制作的王媛慧,成了不少业内专家口中的“王全能”,一个人就是一个团队。

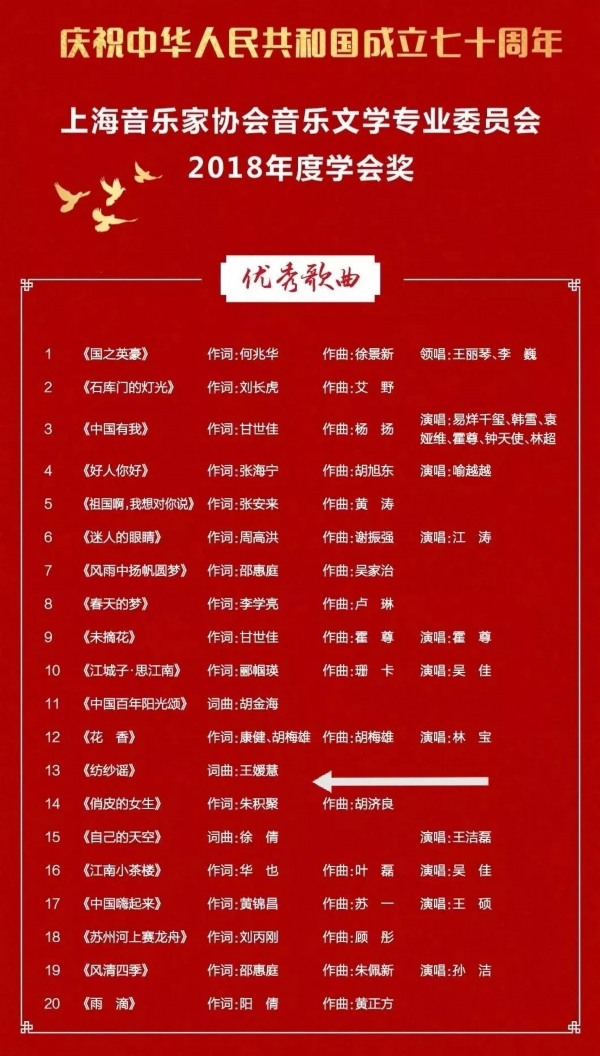

这首《纺纱谣》就备受推崇,被上海音乐家协会音乐文学专业委员会评为2018年度学会奖优秀歌曲。

土布在崇明拥有600多年历史。昔日,崇明有女儿出嫁,母亲会将土布作为嫁妆。而王媛慧对于土布的记忆,源于家乡启东。

启东与崇明同属沙地,有着一样的风土人情。上世纪70年代,在启东乡间,纺纱织布是姑娘们的必备技能。

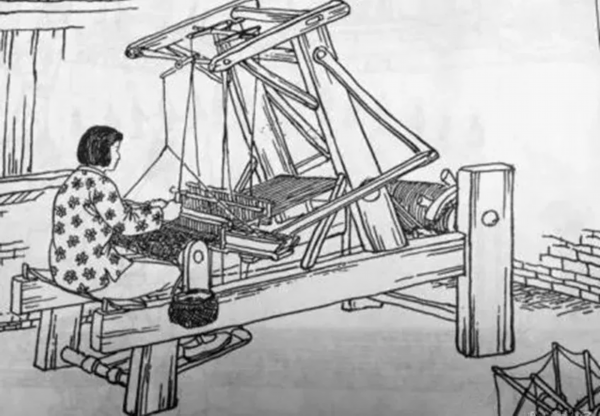

“我的奶奶就是纺织能手。在曹家镇的老宅上,有一架木质的纺车。我年幼时,已鲜少使用,转起来会吱呀吱呀地响。”在王媛慧看来,时移世易,传统手艺虽没了多少实用价值,但记载着人与人、人与岁月的情谊。

王媛慧的姨娘袁水玉正是江苏省非遗保护项目启东色织土布技艺的传承人。“我曾见她脚踏织布机,将五颜六色的棉线织成土布。”王媛慧有一条漂亮的土布裙子,正是巧手的姨娘一梭一梭精心纺制的。

《纺纱谣》里,有一句词“一囊棉花做到头,都夸张家巧姑娘”。“巧姑娘”原型正是袁水玉。“姨娘生在七月七,七巧节,又有一双灵巧的手。于是称她作‘巧姑娘’。”至于为何没写“袁家姑娘”,王媛慧笑者说,是考虑到字的音节,张口音更易上口。

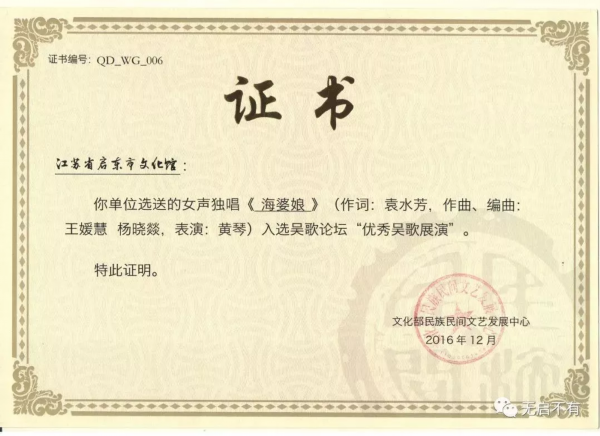

她为吕四写过一首《海婆娘》这并不是王媛慧首次创作。2016年,她曾以吕四渔号为音乐元素,与市文化馆杨晓燚馆长合作,谱写了一曲原生态无伴奏合唱《海婆娘》,由母亲袁水芳作词,市文化馆黄琴老师主唱。

当年,由文化部民族民间文艺发展中心和江苏省非物质文化遗产保护中心主办的首届“吴歌论坛”在启举行。《海婆娘》作为10多支吴语民歌之一,入选“优秀吴歌展演”。

正是这件作品,让王媛慧懂得了传承的意义。“2006年吕四渔号就成功入选第一批国家级非遗名录,但其传承之路并不是一帆风顺。人们的审美倾向发生了很大变化,在创新的基础上传承,或许是民族音乐焕发生命力的最佳途径。”

时隔3年,王媛慧写下这首《纺纱谣》同样是为了传承。“因为家乡启东的原因,我对崇明感到分外亲切。”王媛慧说,她和很多前辈们都在努力,让更多人了解崇明,了解沙地文化。

(来源:无启不有微信公号)