从明天(10月13号)开始一直到10月19号,第七届中国昆剧艺术节将在苏州举行,小编这次也买了票,准备去看苏剧《国鼎魂》。

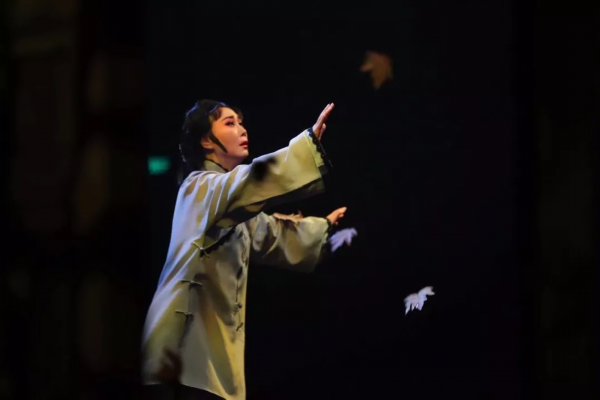

苏剧《国鼎魂》剧照,王芳 饰 潘达于。图@苏剧艺术

特意找了这张剧照放在一开头,因为这是关于一位苏州女子和两尊宝鼎的故事,故事有点长,得从她嫁人讲起。

壹

1923年,苏州四大家族之一的“贵潘”后人潘承镜,娶了18岁的苏州姑娘丁达于为妻。

潘承镜是潘家四房过嗣给潘祖荫、潘祖年兄弟的孙子,兼祧两房香火。潘祖年这个名字有点陌生,但是潘祖荫,苏州人大概没有不知道的。他的爷爷是乾隆癸丑科状元潘世恩,官至太傅、武英殿大学士;他的爸爸潘曾绶,官至内阁侍读;他的叔祖是乾隆乙卯科探花潘世璜。也就是说,潘祖荫是名副其实的“官三代”,当然他自己也相当争气,咸丰二年考中探花,后来官至工部尚书,名气甚至超过了他的爷爷。

位于平江历史街区南石子街上的潘祖荫故居,经过修缮后成为“苏州文旅花间堂 探花府”精品酒店。图@晓蓍晓晓

能嫁入这样的“豪门”当孙媳妇,自然也不能是普通人家的姑娘。丁达于的父亲丁春之曾任山西定襄知县,辛亥革命以后返回家乡苏州投身实业,是苏州最早一批民族资本家的代表。

郎才女貌、门当户对,不出意外的话这将是一段琴瑟和谐的佳话。但是仅仅过了三个月,潘承镜病逝,没有留下子嗣。新婚的丁达于就这样成了寡妇。

上世纪二十年代,时局动荡、世道纷乱,一个弱女子想要保护自己尚且不易,更何况,丁达于面对的是一座祖辈留下的“博物馆”。潘祖荫一生钟爱收藏,做官赚的钱全用来买古董了,再加上世世代代200余年的积累,他的收藏之广、之多在当时可以用“冠绝天下”来形容,其中最著名的便是西周时期两件最大的青铜器——一件叫大盂鼎,一件叫大克鼎。

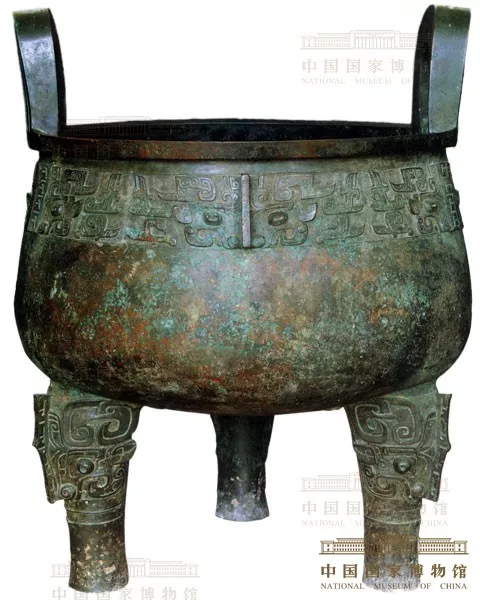

大盂鼎,通高101.9厘米,口径77.8厘米,重153.5千克。图@中国国家博物馆官网

大克鼎,通高93.1厘米,口径75.6厘米,重201.5千克。图@上海博物馆官网

潘祖荫去世后,这两尊旷世宝鼎就被弟弟潘祖年带回了苏州老家。在潘承镜去世的第二年,潘祖年决定让丁达于改姓为潘,继承守护宝鼎的重任。1925年,潘祖年也撒手人寰,临终时他拉着潘达于的手,只说了一句:你一定要好好看着这些宝贝,不要随便给人看。

央视《国家宝藏》栏目截图

贰

潘家是中华第一藏宝大户,大盂鼎、大克鼎更是海内外收藏人士梦寐以求的。这下家中没了男人,被各路人盯上。潘达于每天的日常“事务”,最伤脑筋的就是应对形形色色的人,有的是花钱来收购,有的就直接来骗。

据说有一位酷爱中国青铜器的美国人漂洋过海,一路打探到了潘家,提出以巨资外加一幢洋楼来换两个大鼎,被潘达于一口回绝。1930年代中期,当时的国民党政府在苏州新建了一座大楼。某位政界要员突发奇想,希望在大楼落成之后举办一个展览会,劝说潘家将两件大鼎拿出来参展。潘达于心中很清楚,一旦大鼎到了展览会上,必定有去无回,便婉言谢绝了政府的邀请。

苏剧《国鼎魂》剧照。图@苏剧艺术(下同)

更大的考验还在后头。1937年7月7日卢沟桥事变,抗日战争全面爆发。8月13日淞沪会战开始,上海滩燃起战火,苏州也危在旦夕。此时的潘达于本已经在苏州郊区的光福山中避难,但她思来想去,还是放心不下锁在城里家中的两件大鼎,便在中秋节前冒着轰炸又偷偷跑回了家。

大盂、大克二鼎体型巨大,在避难途中不可能将它们带在身边看护。但如果只是将大鼎锁在家中,一旦苏州沦陷,二鼎一定会落入日军的魔爪之中。万般无奈之下,潘达于想出了将它们埋藏在地下的主意。

在抗日战争期间,潘家收藏大鼎的故事,似乎变成了一个传说。日军占领苏州之后,曾经一次又一次地闯入潘家,搜刮精品书画、各种器物,却始终没有发现鼎的踪迹。

1944年,埋在地下的木箱腐烂,地面塌陷。潘达于和家人秘密挖开大坑,把大盂鼎、大克鼎起出,安置在一间偏房的角落。然后,他们把收藏青铜器的房间门窗钉死,外面堆放上旧家具和杂物,伪装成一个普通的堆放杂物的墙角。就这样,二鼎有惊无险地躲过一次次劫难,被完好地保存下来。

叁

1951年7月,移居上海的潘达于寄出一封信:“窃念盂克二大鼎为具有全国性之重要文物,亟宜贮藏得所,克保永久。诚愿将两大鼎呈献……”1952年,上海博物馆开馆,二鼎如愿入馆,使市民第一次饱览了这闻名半个多世纪的“国之重器”。

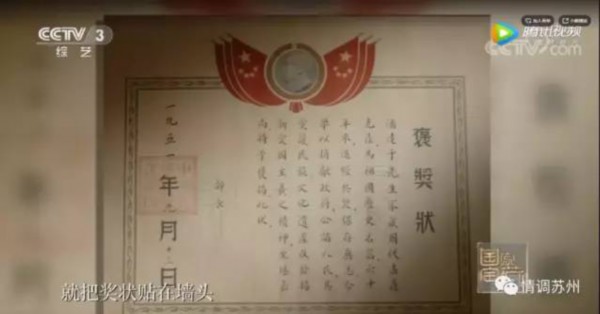

上海市文物管理委员会颁发的褒奖状上落着文化部部长沈雁冰的大名:“潘达于先生家藏周代盂鼎、克鼎,为祖国历史名器,六十年来迭经兵火,保存无恙,今举以捐献政府,公诸人民,其爱护民族文化遗产及发扬新爱国主义之精神,至堪嘉尚,特予褒扬,此状。”潘老卧室里,家具简朴,别无装饰,这张奖状,却一挂就是50年。

央视《国家宝藏》栏目截图

守了一辈子的东西都交给国家了,潘老心里还是惦记,每次去上海,总悄悄去博物馆看看。潘老的孙子在《国家宝藏》栏目中回忆说,小时候他问奶奶:咱们家的东西,为什么不放到家里,要搬到这儿来啊?奶奶淡然地回答说:放到这里好,第一,很安全,博物馆保管得好好的;第二,大家都可以看,多值。

潘达于带曾孙在上海博物馆观看大克鼎。图@博物馆 | 看展览

1959年,中国历史博物馆开馆,大盂鼎等125件珍贵文物应征北上,入藏中国历史博物馆(现中国国家博物馆)。两件珍宝自此各镇一方,南北呼应。

2007年8月,潘达于与世长辞,走完了她102载的传奇人生。她的名字,被刻在上海博物馆的捐赠人姓名墙上,永远守护着她珍视的大克鼎。

(来源/情调苏州 编辑/刘静)