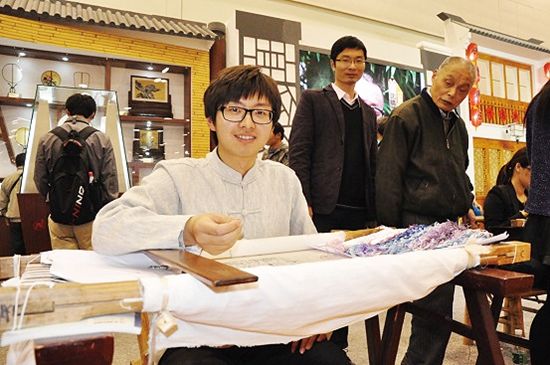

放弃留学、辞了金融公司的工作,小伙子张雪拿起了绣花针,当起了绣郎。这个决定让同学、老师、亲友们都大为吃惊,同学们大多数在银行工作,有人甚至笑话他。

“现在年轻人学苏绣的太少了,我要把这个技艺传承下去。”张雪总是要不断给人解释他的选择。

“男绣娘”出生刺绣世家

1988年,张雪出身于苏州镇湖一个刺绣世家,母亲是刺绣名家薛金娣。从小做绣娘的薛金娣对苏绣近乎痴迷,她当初就想生个女儿,长大跟着她学苏绣,尽管没能如愿,但仍给儿子取了个女孩的名字——张雪,是夫妻俩姓氏谐音的组合。

小时候,张雪常常看母亲坐在绣架前一针一针地去绣,山水、花鸟、人物、场景。偶尔,他也会好奇地拿起一枚绣针,学母亲绣上两针。2007年,张雪以高分考入南财大国贸学院。大四下学期,他放弃了英国利兹大学管理学的录取通知,很快又辞去了待遇丰厚的期货工作,回到了母亲的工作室,当起了绣郎。

之所以下决心学刺绣,重要原因是张雪发现,现在的年轻人都不学刺绣。在镇湖街道,刺绣鼎盛时期,曾经有8000名绣娘从事苏绣,而现在的年轻人几乎都不肯学刺绣。

张雪认为,作为国家第一批非物质文化遗产的苏绣,大有发展前景。在镇湖街道,30岁以下从事刺绣行业的目前只有30多人,其中会刺绣的还不到一半,30岁以下会刺绣的男人更是寥寥无几。

张雪的作品《禅》

让高端工艺品苏绣回归生活

都是学苏绣,爱苏绣,母子俩却截然不同。

明代状元王鏊在他主编的《姑苏志》中写到,精细雅洁,称苏州绣。学刺绣技术前,张雪先去上海考了一个拍卖师证书,他的设想是拍卖苏绣。“现在想想,这个意识有点超前,苏绣是二次创作的艺术品,目前还没有达到珍稀的地步,但以后苏绣肯定能进入艺术拍卖市场”。

薛金娣擅长细平绣,细乱针绣,对色彩搭配很敏感,一根丝线分256毛(单根的蚕丝量词),她能用两毛的丝线绣金鱼尾巴。她的作品都是买家找上门定做,选有名的古画、油画,作品基本不重复,随便一幅作品都是价格不菲,完成一幅作品少则半年,多则三四年。

“我妈那代人都有几十年的绣功,绣娘学刺绣是为了生活,绣得好是为了多挣点钱,他们重在绣功,图样复杂,技艺高超。”张雪说:“我妈的路子我学不来,我才学了5年,手上功夫浅,我也不想做一般的工艺品,那就退而求其次,让苏绣回归生活。”

与传统苏绣不同,张雪的作品抽象、简洁、文艺、现代,更生活化,也更符合年轻人的口味,并且线条针法简单,制作周期短,价格优势明显,可以让高端工艺品苏绣再次飞回寻常百姓家。

清新飘逸的《佛》,惟妙惟肖的《哺乳》,简约诗意的《四季》……爱好文艺的张雪长于设计,总能琢磨出让人眼前一亮的作品。这些作品颠覆了传统刺绣的内容、绣法,融合了男性理性、开阔的思维。随着时间的推移,张雪的技艺越来越出色,作品屡获大奖并远赴国外展出。

张雪的作品《四季》

张雪的作品《星系》

传统的苏绣一般悬挂于墙上做观赏之用。入行已有6年,张雪一直在尝试做点不一样的苏绣来。将苏绣与机械手表、高端电子产品(例如耳机)结合,张雪玩出了不少新花样。

与机械手表结合的苏绣

与耳机结合的苏绣

刺绣传承需要留住更多年轻人

张雪的理念是,刺绣传承需要一个庞大的基础群从事这个行业,现在年轻人少,当务之急是吸引他们学习刺绣,把刺绣当作一种兴趣爱好,尤其是白领人群,工作压力大,可以把刺绣当作一种缓解工作压力的生活方式。辐射人群广了,自然就会有优秀的人才涌现出来。

2016年6月,张雪拉了3个小伙伴成立了弥惟刺绣研习所,Logo是两个英文字母NW,名字是字母谐音,寓意是英文的我、我们,大家一起学苏绣。

他们根据不同的体裁、图案以及针法的难易程度,开发了不同难度的刺绣体验课程。简单的手帕、扇袋或团扇,零基础的刺绣小白花个两三个小时的时间也可以完成。

跟着弥惟学习刺绣的年轻人

跟着弥惟上刺绣体验课的,不光有年轻姑娘、小朋友,还有很多年轻小伙子,甚至大叔。很多时候,他们的刺绣作品完全不输姑娘们。作为绣郎中的一员,张雪也说,人们是时候改变刺绣是“女”红这种传统的观念了。

尽管走不同的路,母子俩还是惺惺相惜,相互站台。儿子办培训班,薛金娣亲自现场指导,张雪陪母亲去国外做展览,凭借着良好的英语口语介绍作品,招揽顾客。

工作之余,张雪在职攻读了苏州大学艺术设计专业硕士。他说:“没文化的绣郎不是好绣郎。目前苏绣面临人才断档,我有责任学习更多知识,找出苏绣未来更多元化的发展方向。”

(来源/综合自中青在线、现代快报、苏州高新青年汇、二更视频;编辑/刘静)