新中国成立后,淮安一批美术工作者以高度的历史责任感,发现创作主题、捕捉创作灵感,从不同侧面反映历史巨变,描绘时代的精神风貌,以独特的版画艺术语言,为人民画像、为家乡立传,创作了大量反映祖国建设和人民生活的版画,创造了时代的美术经典,取得了令人震撼的艺术成就。

水印木刻是现代版画的重要形式。上世纪六十年代起,江苏的水印版画异军突起,并逐步形成了江苏水印版画画派,在题材、风格、艺术技巧和表现手法上越来越丰富多彩。在江苏水印版画繁荣成熟的大背景下,以丁廼武、江鸣歧、薛保仁、吴夕兴等为代表的淮安版画家,不断深入生活,捕捉灵感,探索前行,创作出多幅版画作品。

起步:异军突起

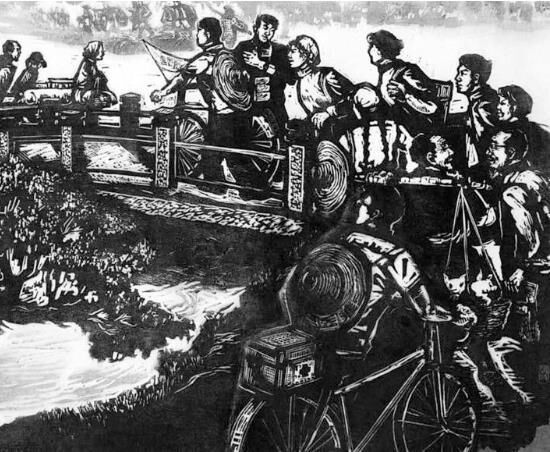

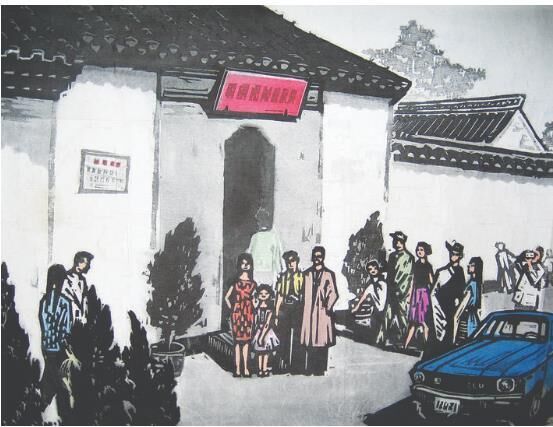

新中国建立之初,江鸣歧、张瑞林等一批受过专业美术训练的科班大学生支援苏北,陆续来到淮安从事教育、文化工作,成为首批将新兴版画的种子撒在淮安这片土地上的播种者。而后来淮安本土的版画领军人物丁廼武,凭着对艺术的执着追求和极高的艺术悟性,跨进了木刻版画创作行列。运河的帆影、淮河的涛声、苏北里下河地区铿锵的劳动号子,构成他生活不可缺少的组成部分。他认准版画是自己抒发情感最好的艺术载体。上世纪六十年代初他的一幅油印套色木刻《运河夜曲》入选江苏省美术作品展,立即受到省美术界领导和行家的一致好评。丁廼武先后被选送到省版画培训班、中央美院版画系进修,系统地学习水印版画创作技法和最新版画知识。在创作之余,他适时举办版画培训班,将现代版画知识和自己的学习、创作体会毫无保留地传授给同行。在艰苦而又快乐的创作过程中,丁廼武和同事们互相切磋,推陈出新,在总结前人经验的基础上,不断完善江苏水印木刻技法,逐步形成了淮安水印木刻朴素、清新、具有浓郁乡土气息的艺术风格。在他的带动下,吴夕兴、薛保仁、靳振夏、刘鸿生等人脱颖而出,迅速成为淮安和省水印木刻创作的中坚骨干力量。

新中国建国后的十年间,淮安版画家见证和目睹了苏北人民在党的领导下,进行大规模社会主义建设取得的初步成就,这些成就对他们震动很大,产生了不可遏止的创作激情,促使他们创作出了更多反映现实生活的黑白木刻作品。如江鸣歧的《新式水车试制成功》《爱国售棉》《朱桥农具修配厂》《废黄河的春天》,丁廼武的《城南大队社员积肥忙》,渊林的《车桥建伟大队食堂一角》,张亦平的《在大运河工地上》,张瑞林的《湖滨农场在春耕》《炉中炼铁炉边炼人》《我种的葫芦长得大》《公社后的第二春天》等。这些作品集中表现了建国以来淮安工农业等各条战线取得的成就,真实地记录了淮安治淮史上的重要事件,讴歌了淮安人民自强不息的奋斗精神。其中不少作品在《新华日报》《安徽日报》《大众文艺》《雨花》《百花园》等报刊上发表,并入选参加省、市美术作品展。张瑞林创作的《公社里办的公共食堂》《农具厂》等作品还被选入上海人民美术出版社出版的《群众业余木刻选》。

发展:初露峥嵘

上世纪六十年代初,淮安版画家的作品更多地走出本区域,在各级美展中初露峥嵘,江鸣歧创作出黑白木刻《医疗队下乡》、水印木刻《生产队长》《赤脚医生》,丁廼武创作的《排上春秋》《三月》《水乡行》等水印版画作品,不少作品参加省、全国美展。

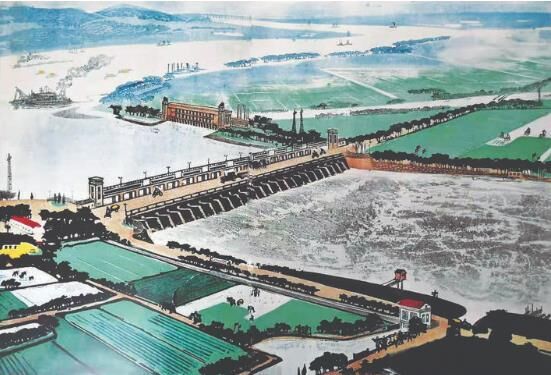

1971年,组建了淮安美术创作组。创作组由丁廼武、薛宝仁、吴承钧、吴夕兴、靳振夏、祁宏元、刘鸿生等7人组成,丁廼武任组长。为创作出精品力作,创作组的同志克服重重困难,深入治淮工地,和民工同劳动、同生活,画了多张速写和草图,在创作组全体同志共同努力下,经过近一年的艰苦努力,《战天斗地》《娘子军连》《淮河新歌》终于刻绘成功,1972年成功入选江苏省美展和全国美展。这组“治淮组画”浓墨重彩地描绘了人类罕见的治水创举,作品问世后迅速引起轰动,很快被拍成纪录片在全国放映,《人民中国》专题向国外作了介绍,上海复制成大幅壁画在外滩展现,中国美术馆等多家美术馆、博物馆予以收藏,西德(联邦德国)出版的大型画册《中国现代版画选集》将丁廼武等人集体创作的作品全部收入。

开国总理周恩来去世后,作为生活在周总理家乡的淮安艺术家,怀着对人民总理的特殊感情,创作了一大批歌颂总理的水印木刻作品。丁廼武创作的《永不枯竭的怀念》《大鸾》组画,吴夕兴等创作的《美德世人敬》组画,江鸣歧创作的《傲雪》,孙联明创作的《盖不完的脚印》,薛保仁、江鸣歧合作的《中华腾飞时》等作品,生动表现了家乡人民对周总理无比的崇敬、爱戴、怀念之情。其中很多作品被各级报刊选登,不少作品入选国家、省市美展,《永不枯竭的怀念》《中华腾飞时》《大鸾》组画等作品被周恩来故居、周恩来纪念馆、中国美术馆、江苏美术馆永久收藏。