【编者按】

为深入贯彻落实习近平总书记关于大运河保护重要指示精神,我苏网积极参与由中央网信办网络传播局组织的“千问千寻大运河”网络主题活动。以文化为内核,策划推出“云赏大运河”、“运河百问”、“大运河进行曲”、“大河之上”等内容多元,形式丰富的新媒体产品,深入宣传运河生态保护、文化遗产保护、经济高质量发展等成就,在今昔对比中展现新时代大运河的新风貌。

谁主持开通了元代大运河?

元代科学家郭守敬主持开通了元代大运河。郭守敬(1231年—1316年),是元朝著名的天文学家、数学家、水利专家和仪器制造专家。郭守敬曾担任都水监,负责修治元大都至通州的运河。

为了开凿会通河,郭守敬曾考察过山东济宁、东平、临清等地。根据他的测量,会通河于1289年凿通,水源来自汶河,由城坝把汶河水的三分之二河水经河引至济宁,在济宁建天井闸分水,使运河航运成为可能。

元朝时候,大都城内每年消费的粮食达几百万斤。这些粮食绝大部分是从南方产粮地区征运来的。为了便于运输,从金朝起,在华北平原上利用天然水道和隋唐以来修建的运河建立了一个运输系统。但由于自然条件的关系,它的终点不是北京,而是京东的通州,离开京城还有几十里路。这段几十里的路程只有陆路可通。陆路运输要占用大量的车、马、役夫;一到雨季,泥泞难走,沿路要倒毙许多牲口,粮车往往陷在泥中,夫役们苦不堪言。元至元三十年(1293年),在郭守敬的建议和主持下,于昌平县白浮村引神山泉,西折南转,会双塔、榆河、一亩、玉泉诸水,又东南流,汇入大都积水潭泊船港,而后大致循金国的运河故道至通州高丽庄接白河,长164里,设闸24处,设计施工都由郭守敬负责。次年功成,赐名通惠河。自此,元代大运河全线贯通。

郭守敬纪念馆

南旺枢纽是谁主持建设的?

南旺枢纽是明代水利学家宋礼和民间水利专家白英主持修建的。宋礼(1361年—1422年),字大本,谥康惠公,敕封“宁漕公”,“显应大王”。河南省洛宁县人。明永乐九年(公元1411年),根据济宁州同知潘叔正的建议,工部尚书宋礼等人奉命征调民工十六万五千多人,重点放在山东丘陵地带的会通河段(从临清到须城安山),疏浚运河。由于会通河缺乏水源,宋礼深入察看沿运水系、地形,访问群众。在汶上县城东北白家店村,遇见民间治水专家白英。白英见宋礼“布衣微服”,深入民间调查治运良策,态度虔诚,便把他多年积累的治水通航的想法告诉了宋礼。宋礼听到“借水行舟,引汶济运,挖诸山泉,修水柜”等良策时大喜,遂邀白英参加治运工程,采纳白英的建议,使会通河得到了充足的水源,大大提高了运河的航运能力。

白英建议把位于会通河道最高点的南旺镇作为分水点,称为"水脊"。他还建议在南旺修建分水闸门,建议利用天然地形,扩大会通河沿岸的南旺、安山、昭阳、马场等处的几个天然湖泊,修建成"水柜",并且设置"斗门",以便蓄滞和调节水量。同时,开挖河渠,把附近州县的几百处泉水引入沿河的各"水柜"。

宋礼采纳白英的建议,引汶济运,挖引山泉,修建水柜修建戴村坝,遏汶至南旺,分水济运。于东平东60里筑戴村土坝,长五里余,截断汶河,向西南开小汶河引汶水至南旺镇入运。经过民工历时9年民工的辛勤劳动,终于完成了这项举世闻名的水利工程。使之河河相通,渠渠相连,湖湖相依,汇成一派巨大水系,使会通河得到了充足的水源。从此,沟通南北的大运河畅行无阻,漕运能力大大提高,每年从东南运粮米几百万石(最高达到五百万石),接济京师。大运河真正成为南北交通运输的大动脉,对我国南北经济、文化的交流和内河航运事业的发展起了重要的促进作用。

宋礼治运工程主要有疏浚会通河,建戴村坝,开挖小汶河,引汶水及山泉水济运,建南旺运河分水枢纽等项工程。宋礼治运成功,保证了明代漕运的畅通。为纪念宋礼和白英治水有功,明清两代当地百姓在汶上、南旺为二人建祠和庙并塑神像,供后人每年祭祀。

南旺枢纽

康熙皇帝为何要巡河?

康熙帝(1654—1722年),即爱新觉罗·玄烨,清圣祖仁皇帝。康熙早年在他宫廷的柱子上写了三藩及河务、漕运三件大事。河务和漕运实际上是一件事情,三藩平定后,实际上他重视的就是治河一件事情,他穷毕生之力治河,并使河患大为降低。

康熙十五年(1676年)夏,黄河倒灌洪泽湖,大堤决口34处,淮水冲入运河,运河大堤溃决300余丈。这时,康熙皇帝及时任命安徽巡抚靳辅为河道总督,每年拨银300万两,加紧治河,他自己亲自钻研水利理论,并从事广泛的实地调查。康熙帝在位期间,先后于康熙二十三年(1684年)、二十八年(1689年)、三十八年(1699年)、四十三年(1704年)、四十四年(1705年)、四十六年(1707年)六次沿京杭运河南巡。 当然,治河、加强清朝对东南地区的统治,是康熙南巡的主要动因。他详细视察了黄河下游和江苏境内的运河,提出了具体的治理方案和要求,有力地促进了治水工作的开展。多次在淮安清口实地考察,指示机宜。后人将他的治水言论汇编成书,定名为《康熙帝治河方略》。

安作璋先生在其《中国运河文化史》中认为“从六次南巡河工情况看,康熙帝的治河思想前后有所变化。一是将民生提到重要位置,认定‘百姓尽安畎亩之日,方是河工告成之时’;二是采取正确意见,改变了挑浚河口的主张;三是在总结研究前人治河经验和自己多年治河实践的基础上,形成了新的治河思想,即‘上流既理,则下流自治’,并在第三次南巡中作了具体部署:深浚河底,改修清口,拆毁拦黄坝,引水归江,从而减轻了河患。 ”

康熙巡河客观上推动了河务的治理,促进了东南社会安定,加快了社会生产的发展,对清代历史产生了良好的影响。

康熙南巡图

隋唐大运河的中心是哪个城市?

隋唐大运河的中心是洛阳。

洛阳地区从夏代开始即成为中原政权的都城。到隋代,由于前代的洛阳城已经损毁严重,因此撇开旧城,另肇新基。作为隋唐东都的洛阳城始建于隋炀帝大业元年(605年),历经隋、唐、五代和北宋诸代五朝,历时约500余年(605年—1127年),期间其规模和布局除局部稍有增减外没有大的变化,在中国历史中占有非常重要的地位。 据《隋书•炀帝纪》记载,隋炀帝于大业元年下令开建东都洛阳。负责规划的宇文恺根据洛阳山川、河流的自然条件,集政治、经济、对外交通和观赏于一体,把东都洛阳城规划设计得十分宏大。在营建新都的同时,隋炀帝下令开凿通济渠,自都城西面的西苑引谷、洛水达于黄河,构成通济渠的西段。由于通济渠不仅供炀帝出巡各地,更要把东南与其他地区的租粮漕运到东都含嘉仓,然后再转输西京大兴城(长安),因此宇文恺巧妙地利用黄道渠让谷、洛水与通济渠连通,把通济渠的停靠码头延伸到皇城,在东太阳门外与承福门外形成一个宽阔的广场,炀帝多次出巡活动都是由此处乘船而行的。正是因为洛阳城的规划专门考虑了通济渠的漕运功能,根据考古发掘推测的隋唐洛阳城平面图显示,宫城、皇城以及郭城内的建国门大街等重要建筑,都位于郭城的西半部,即城市中轴线偏在郭城的西半部,这与同为宇文恺规划设计的中轴线位于城市中央的西京大兴城很不相同。

公元608年,隋炀帝又下令开通了永济渠,形成了以洛阳为中心,向东北(永济渠)、东南(通济渠)辐射的庞大的中国大运河网络。洛阳成为全国水陆交通枢纽,工商业空前繁盛,逐渐成为全国的商业中心和对外贸易中心。同时,皇帝还下令把洛阳故城的居民及各地富商大贾等迁入新城,使洛阳人口达到百万以上,规模在当时的世界上首屈一指。 唐代武则天当政时,长期驻跸洛阳,改洛阳为“神都”。正是运河的沟通使政治中心与经济重心密切联系在一起,整个帝国名副其实的凝结为一个坚强牢固的整体,为大唐盛世奠定了基础。

大运河洛阳段

清明上河图反映的是哪个城市?

清明上河图反映的是北宋的都城开封。

大运河沟通后,开封(当时称汴州)西通洛阳,南达江淮富庶之地,是南来北往商旅漕船的必经之地,从唐开元年间逐渐繁荣起来。安史之乱以后,由于藩镇割据局面的形成,北方地区的大部分赋税被地方留用,唐王朝的财政收入主要依靠江南,通济渠成为了其生命线,使开封作为交通漕运枢纽的地位得到进一步确立,并对其城市发展起到巨大的促进作用。此外,作为保护洛阳的屏障,开封也具有巨大的军事价值,成为唐王朝统治东方的重镇和兵家必争之地。

公元960年,赵匡胤建立了北宋政权,并通过一系列战争结束了唐末以来的割据局面。由于当时中国经济文化重心的南移已经完成,因而宋廷在选定都城时,必须考虑如何既能照顾到北部和西北部边防的安全,又能较容易地取得江、淮地区的巨额漕粮以满足上述的迫切需要。因此,赵氏君臣几经反复研讨,尽管开封地势平坦无险可守,由于其地处大运河东南部分北端的重要位置,最终还是不得不继五代(后唐除外)之后,确定开封做为国都。由于历史上黄河数次泛滥,历史上的开封城今天也已被湮没在厚厚的淤泥之下。

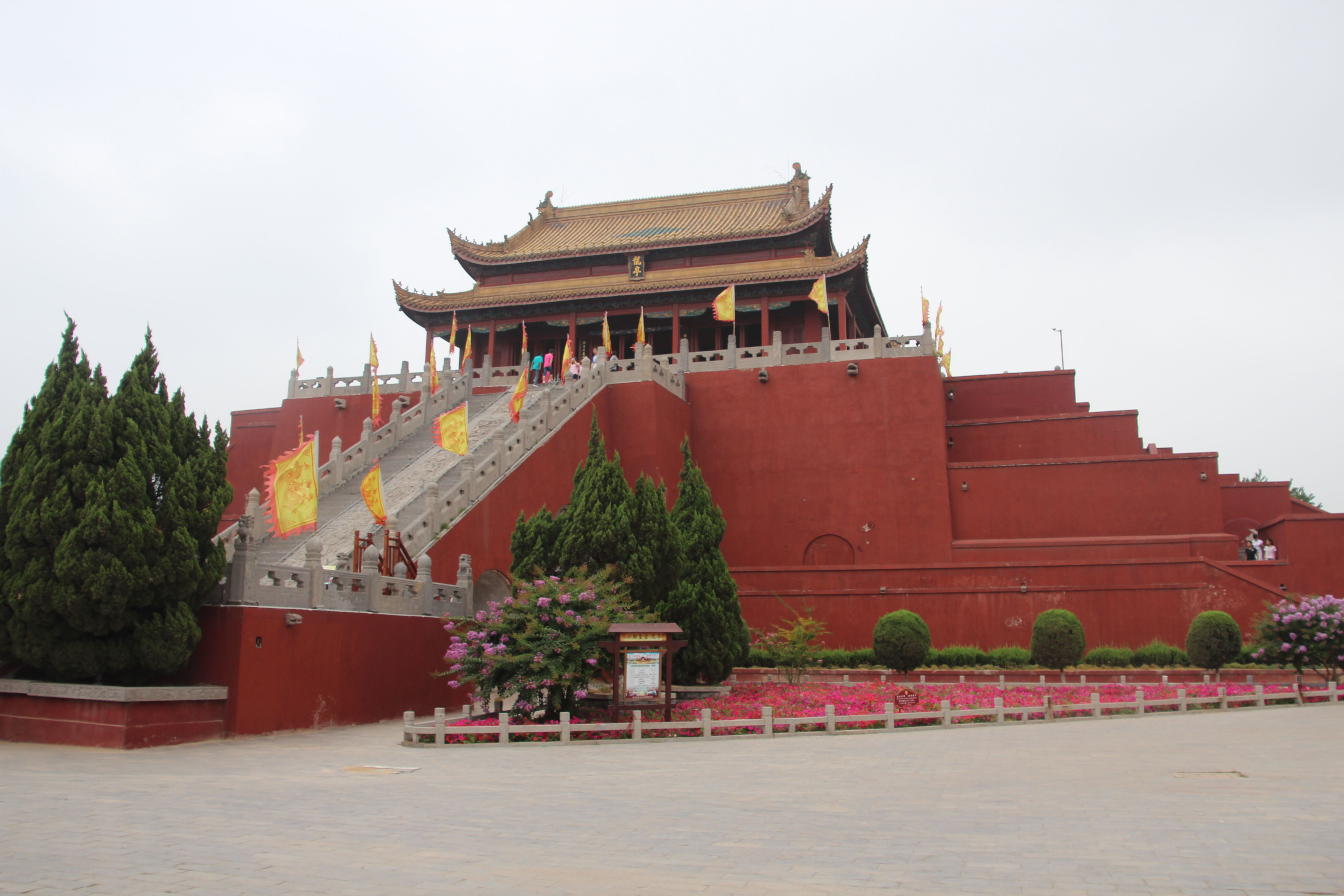

开封龙庭

南宋时运河的中心是哪个城市?

南宋时运河的中心是杭州。

杭州始兴于隋代,隋唐大运河的南北贯通和东南经济的迅速发展,尤其是江南运河与钱塘江及浙东运河的沟通,使杭州从一个滨海小邑一跃发展成为重要的经济都会。唐朝时,杭州已成为国内外通商口岸,贸易兴盛,呈现出“骈樯二十里,开肆三万室”的繁荣景象。公元907年,在唐政权被后梁政权取代的同时,唐地方将领钱镠建立吴越国,以杭州为都城。经钱氏数十年的经营,使杭州成为一座规模宏大的名城,并在北宋时期成为全国最重要的工商业城市之一,是对外贸易主要港口,经济、文化十分繁盛。 1132年,在经过开封陷落后的数年颠沛流离之后,宋朝统治者终于在临安府(今杭州)安定下来。考虑到杭州自身优越的经济条件和物质基础,以及它作为江南运河、浙东运河及钱塘江三条水路交汇点的便利水运交通条件,宋朝廷于1138年正式将其定为行都,是为南宋。 南宋政权偏隅南方,北有强敌,但仍然维持了150多年(1127-1279年),且经济持续发展,全靠其坚实的财政基础的支撑。而正是由于运河对于各地财赋的转漕,才保证了朝廷的财政需求,并成为其布达政令、遣发军旅、流通物资的重要通道,运河也由此成为南宋得以偏安的重要因素。南宋经济、文化、社会各方面的高度发展,促成了京城临安的极度繁荣。作为全国最大的手工业生产中心,南宋杭州城工商业发达,手工业门类齐、制作精、分工细、规模大、档次高,造船、陶瓷、纺织、印刷、造纸等行业都建有大规模的手工业作坊。同时杭州还是当时全国商业最为繁华的城市,城内城外集市与商行遍布,天街两侧商铺林立,早市夜市通宵达旦;城北运河樯橹相接、昼夜不舍,城南钱江两岸各地商贾海舶云集、桅杆林立。

经过南宋政府一个多世纪的精心营建,杭州发展成为百万人口以上的大城市,鼎盛时曾达到160万人,成为当时亚洲各国经济文化的交流中心,城市规模遥遥领先于世界。甚至在它于1274年沦陷于蒙古军队之后,马可·波罗仍然认为它无疑是世界上最为华丽高贵的城市。当时美洲和澳洲尚未被外部世界所发现,非洲处于自生自灭的状态,欧洲现有的主要国家尚未完全形成,罗马内部四分五裂,基辅大公国(俄罗斯)刚刚形成,而当时西方最大最繁华的城市威尼斯也只有10万人口,作为世界最著名的大都会伦敦、巴黎,直至14世纪的文艺复兴时期,其人口也不过4万至6万人。

元代,作为大运河上的重要节点,杭州依然保持南方工商业中心的地位。明清以降,杭州除短时间因遭战争破坏而经济萧条外,多数时间都保持了工商业繁荣发展的局面。明万历以后,杭州恢复了昔日的繁盛,商店沿街长达几十里,百物辐辏,商贾云集,千艘万舳,往回不绝。由于经济的高度发展,夜市又开始兴起,“每至夕阳在山,则墙帆卸泊,百货登市,故市不于日中而常至夜分,且在城阃(城门)之外,无金吾之禁,篝火烛照如同白日”。清乾隆年间,杭州发展成为中国三大丝织业中心之一。其他手工业如棉纺织业、制伞、剪刀等也很兴盛。雍乾年间,杭州城市更加发展,城郭宽广,居民稠密,南北长达30余里,成为全国著名的工商业大城市。

杭州小河直街

元明清大运河的中心是哪个城市?

元明清大运河的中心是北京。

北京古称蓟,战国时即为燕国的都城,为北方一大都会。作为中原进入北方和东北地区的门户,北京逐渐成为区域政治中心。随着大运河在隋代的开通,第一次开辟了从江南直达涿郡(今北京南郊)的运道,解决了漕运问题,从而不仅提升了北京地区的政治、经济和军事地理价值,为其上升为全国政治中心奠定了基础。隋唐王朝对东北高丽的多次用兵,都以北京为基地。

中唐以后,契丹、渤海、女真等少数民族相继崛起于东北,北京的政治地理价值日益突显。十世纪上半叶,契丹族在建立辽朝后升北京为五京之一的南京,是辽国经济文化最发达的城市,几可与宋都开封相媲美。十二世纪上半叶,由女真族建立的金朝取代辽朝,并攻灭北宋,占有淮河以北的领土,与南宋形成南北对峙的局面。鉴于北京的交通发达、物产丰富,公元1153年,金统治者正式将都城迁至北京,改称中都,并随即恢复了以中都为中心,以御河(即隋唐时的永济渠)为主干,以黄河北流诸水为辅的漕运体系。公元1264年,在即将重新统一中国的前夕,元朝皇帝忽必烈下令在金中都东北郊另建新城,并于1272年把新城命名为大都,定为全国的都城。元大都的确立与兴建,使北京由北方区域中心第一次上升为统一国家的政治经济文化中心,成为北京城市发展史上的一次飞跃,对中国历史发展产生重要影响。

而大都城的山形水系,在其规划设计之初便被认真考虑在内。设计者首先选择了城内最重要的水源积水潭东北岸上预定为全城中心的一点,立“中心台”,又建“中心阁”,从“中心台”向南,紧傍积水潭东岸,垂直南下,形成设计上的元大都示意图城市中轴线。在此中轴线上,又紧傍太液池的东岸,建造宫城“大内”,又以积水潭的东西宽度,作为全城宽度的一半,用以决定东西两面大城城墙的位置。 在大都建成之后,为解决南粮北运问题,元政府对大运河进行了一次大规模的整治和开发,重新开通的大运河以大都为中心,直穿山东、江苏全境,径抵江南,沟通了河、海、江、淮、钱塘五大水系,把南北方各大经济区更直接地联系起来,由此奠定了此后中国大运河的基本走向及其规模。

明清两朝相继建都北京,继续沿用元代大运河作为连接北方政治中心与江南经济重心的水运通道。为确保这一交通大动脉的畅通,明清两朝都不遗余力地经营运河,使运河的功能和作用得以充分发挥,进而将古代运河的发展推向一个高峰。而作为元、明、清三朝都城的北京,素有“漂来的城市”之说。大运河每年为北京运进数百万石粮食,还把南方的其他物资如木材、铜、铁、铅及百货等,源源不断地运来。可以说,没有大运河,就没有北京的那些金碧辉煌的城阙和宫殿,也就没有北京历史上的兴盛和萦华。

北京的崛起,有政治、军事、地理等多方面的深刻原因,而大运河沟通南北,连接黄河长江两大流域,也为北京作为统一中国的都城奠定了经济和地理方面的基础。随着中国经济重心的东移,长江中下游平原、华北平原和东北平原逐渐成为中国的经济政治中心区域,正是由于大运河的沟通,使位于华北平原北端的北京成为连接三大区域的枢纽,南北照应,成为全国的中心。北京作为中国古代两大伟大工程长城与运河的交汇点,既捍卫了中原文明,又努力吸取南方的养分滋育北方大地。长城既未能阻挡北方民族的南进,也没有阻碍中原文明的北上;而运河却有效地保证了南北的统一,促进了中国经济的发展、商业的繁荣和文化的兴盛。

北京旧城玉河

与运河同生共长的城市是哪座?

与运河同生共长的城市是扬州。

扬州地处大运河与长江的交汇处,自春秋吴国于公元前486年开邗沟、筑邗城起,即成为运河咽喉之地。扬州的兴盛始于隋唐,大运河的开通使扬州成为全国最重要的水陆交通中心之一。南北商人和物资多以此为总汇,江淮荆湖与岭南的物产,特别是东南一带的海盐,大都在此集散。唐中后期,扬州不仅是唐朝财赋所赖的重镇,而且也是商贾如织的国际大商埠,时人称“扬一益二”,即除了都城长安和洛阳,扬州之繁盛天下第一。

宋元之时,扬州商业繁盛依然称著于世。是时,“百川迁徙贸易之人,往往出其下,舟车南北日夜灌输京师者居天下之七”。明清时期,优越的地理位置使其成为当时漕粮北运的门户,扬州的经济和文化再度出现空前繁荣,“四方客旅杂寓其间,人物富盛,为诸邑最”。作为两淮盐运使的驻地,扬州集中了大量的盐商及其资金,成为全国的金融中心,时云“扬州富甲天下”。扬州的商业除盐业外,米行、木行,造船、南北货业、铜器业、茶食业、刺绣、漆器等手工业也很有名。明末清初,扬州因战乱而化为废墟,但由于其漕运枢纽地位和盐业发达,经济迅速得到恢复和发展。清代康熙、乾隆皇帝的数次南巡均以扬州为主要驻跸之地。两淮盐商为接待帝王南巡,大建宫室、园池、台榭,对扬州城市发展起了重大作用。清朝将漕、盐、河称为“东南三大政”,扬州兼三者之利,号称东南一大都会。据统计,到清后期,仅江苏苏松道、浙江、江西、湖南、湖北通过扬州槽船总计2659艘,共计运丁26590名,这些数量巨大的运丁及众多官兵为扬州带来极大商机。同时,清代对漕船携带土宜的限制逐渐放宽,土宜数额伴随商品经济发展屡次增加,为扬州带来各种物资,使扬州成为当时全国商品经济最为发达的城市。扬州的繁华使其成为达官、富商、缙绅、豪门的聚居之地,各色商业服务行业如商铺、茶馆、酒楼、戏园等鳞次栉比,城内园林名胜,甲于天下。

扬州明清城东门遗址

因运河形成的水陆双棋盘格局的城市是哪座?

因运河形成的水陆双棋盘格局的城市是苏州。

位于江南运河与娄江交汇处的苏州,濒太湖,依长江,素称江南水陆交通枢纽。自吴王阖闾筑城(公元前514年)起,就为东南重镇。苏州建城后不久,历代统治者就以苏州为起点,陆续向西、北、东、西北、南等方向开凿运河,构成了苏州与外界联系的四通八达的水道。其中,向北、向南两个方向的运河经隋大业年间的进一步开凿,成为大运河江南段的重要组成部分。运河之水,一部分汇入护城河;一部分先融入城内水系,以三横四直的主干水系构成主要水网,成为城市居民重要的生活水源,然后再从城门泻出后汇入运河。苏州也因此成为受运河水滋养的城市,整个城市与运河连成一体。

唐宋以降,随着经济重心的南移,苏州经济快速发展。至明清,苏州发展成为全国的棉织、丝织业中心和刻板印刷业中心及全国最大的粮食市场和丝棉织品贸易中心之一。明清时期,“苏州江南首郡,财赋奥区,商贩之所走集,货物之所辐凑,游手游食之辈,异言异服之徒,无不托足而潜处焉。名为府,其实一大都会也”。作为粮食、丝棉织品贸易中心,苏州被称为“天下四聚”之一,市场上不仅有全国各地的各种名优特产,而且还有大量的外国商品。 这一时期,苏州城内水系也是大运河漕运体系的一部分。历代的漕运,皆依托苏州绵密的水运网络运到苏州城内粮仓储存,而后由苏州发运北上,苏州古城成为漕粮的重要征集地和起运地。依靠运河的滋养,作为明清时期全国工商业最发达的城市之一,苏州的发展规模仅次于北京,到鸦片战争前夕,城市人口将近百万,成为当时世界上最大的城市之一。

大运河苏州城区段

天子渡津是指哪座城市?

天子渡津是指天津,由明成祖朱棣于永乐二年赐名。

1214年,由于对保障金中都(位于今北京城西南)及漕、盐储运安全至关重要,金朝政府在三岔口建立了军事设施直沽寨,成为天津城最早的建制。作为河、海漕运的交通枢纽,元代重开大运河和开展海运,使天津一跃成为京师门户。漕运、海运相汇集,使其呈现出“晓日三岔口,连樯集万艘 ”[ 元代张翥:《代祀天妃庙次直沽作》]的壮观景象。到明代中期,天津的商品经济出现飞跃发展,并由漕粮转运枢纽发展成为北方商业重镇。

清咸丰五年(1855),黄河在铜瓦厢决口,同治十三年(1874)漕船由海轮代替。光绪二十六年(1900),漕运全罢,漕粮改折现金,海运河运全部废止。至此,传统运河体系解体,对运河的修浚随之停止,多段河道淤滞,作为沿岸城市命脉的大运河为之断绝,多数运河城市因丧失对外联系的主要通道而衰落下去,规模变小,百业萧条,人口锐减。位于渤海湾岸边的天津凭着海运码头和京师门户的地位,一跃而成为北方最重要的工商业都会之一。

天津北运河北辰区段

作者 姜师立:

扬州市新闻出版局副局长。在中国大运河申遗期间,曾任大运河联合申报世界文化遗产办公室专职主任、牵头城市扬州市申遗办公室副主任,亲历了大运河申遗的过程。

(江苏广电总台“我苏网专稿”,谢绝转载,保留追究法律责任的权利。)