今天(6月5日)是第51个世界环境日,也是我国新环保法实施后的第8个“中国环境日”,今年的主题是“共建清洁美丽世界” 。

对于我们生活的这颗星球,你仔细观察过吗?

数据显示,1970年以来的50年,是过去2000年以来最暖的50年;2019年全球二氧化碳浓度达410ppm,高于200万年以来的任何时候;2011年至2020年全球地表温度比工业革命时期上升了1.09摄氏度,其中约1.07摄氏度的增温是人类活动造成的……

夏天正在变得一年比一年热,两极冰川面积不断减少,世界各地森林火灾越来越频繁。

全球变暖了,地球“发烧”了,其中最主要的驱动因素就是二氧化碳和其他温室气体的排放。

自2020年9月我国提出碳达峰、碳中和目标以来,全社会减碳按下“加速键”。

生活中的碳从哪里来?

地球因其宜居环境成为我们的家园,但实际上,它并不是一颗温驯的星球,而只是在最近的几十万年当中恰好处于适合人类生存的状态而已。在地球的历史上,既有长达上千万年的严寒,也有持续数百万年的酷热和暴雨。

在科学界,全球变暖问题曾经历整整一个世纪的争议。科学家们难以论断,人类活动是否有能力对地球气候造成哪怕比较微小的影响,以及当下的气候变化是不是自然界周期的正常表达。然而到20世纪末,越来越多的证据表明,人类活动对气候的影响确实存在,而且这种影响已经大到了改变正常变化轨迹的地步。

近年来的一些研究表明,牛羊打嗝、放屁释放甲烷,野猪觅食破坏土壤都会增加碳排放。其中,畜牧业排放温室气体的问题已经得到国际组织和各国政府重视,野猪活动排碳则是科学家在2021年新发表的研究成果。不过,比起这些动物活动,人类对化石能源的消费才始终是温室气体排放的主导因素。

“低碳生活”是要人们做苦行僧?

一段时间以来,关于“低碳生活”这一概念众说纷纭。为了追求低碳,有人倡导少坐飞机、少看电视、少开空调、少用电脑……这让有些人误以为,低碳生活就是效仿苦行僧,意味着要回归原始社会,重新过回步行、用蜡烛照明的日子。

低碳的英文为lowcarbon,是指较低或更低的以二氧化碳为主的气体排放,以控制地球温室效应。低碳生活虽然倡导厉行节约,但并不是让人放弃享受美好生活、降低消费欲求,它所倡导的是让人们以“健康、环保、有机、绿色”的积极方式去生活,改变过去的一些不良的“高碳”生活方式。

从供给侧看,工业企业需转变观念,通过科技创新增加低碳产品的供应,提升生产效能。从需求侧看,消费者在日常生活中购买、使用和处置低碳产品及服务时,应尽可能节约资源、保护环境并且选择降低能耗的节约型消费,比如在选购空调、灯具等电器时,尽可能地选择低耗能的节能产品。

“碳”路先行,江苏如何书写“双碳”绿色答卷?

能源改革、绿色建筑、植树造林、数字减碳……探路“双碳”,江苏积极把低碳理念融入生产生活、融于日常,全省各地正加速推动减污降碳,以低碳“新时尚”引领美好新生活。

南京:绿色建筑会“呼吸” 诗意栖居照进现实

近年来,南京加快推进绿色建筑创建,严格执行建筑节能强制性标准。2021年,南京市城镇绿色建筑占新建建筑比例达100%,可再生能源建筑应用面积958.47万平方米,既有建筑节能改造面积353.77万平方米,累计节约标煤41.52万吨,均超额完成省定年度目标任务。其中,江北新区人才公寓、丁家庄保障性住房二期、南部新城医疗中心都是绿色建筑典范。

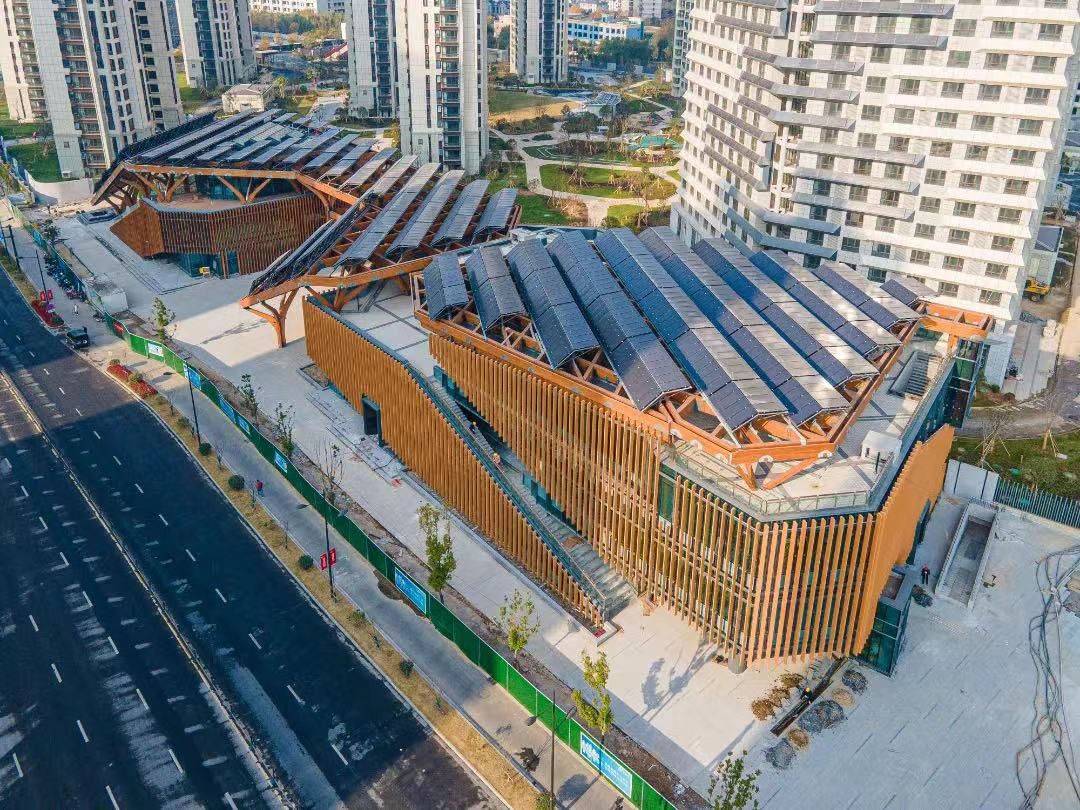

近零碳节能环保、空间布局灵活可变……位于南京江北新区的人才公寓社区服务中心,从外面看木质结构交叉成网,走进内部,一根根树形木柱支撑顶部,仿佛置身于会呼吸的森林中,科技感、设计感十足。

作为江苏省目前最大的木结构装配式零碳建筑,这栋“木屋”还首次在木结构内大规模使用直流微电网技术,实现建筑全生命周期零碳排放,这也是中国第一栋装配式木结构零碳建筑。

无锡:试点碳普惠制 “碳时尚”APP激励制度再加码

无锡作为“碳普惠制”试点建设先行者之一,于2020年7月推出纯公益平台——“碳时尚”APP,通过将公众的绿色低碳行为具体量化为碳减排量,并赋予已定的物质和精神奖励,以此传递节能减排观念,引领全民参与低碳城市建设。

在APP里,市民的低碳行为可兑换碳积分,累计一定的碳积分就可在APP平台上进行礼品兑换,福利主要以蛋糕券、电影券、乘车券等优惠券的形式发放,这种方式既便利实用性又高,受到市民广泛认可。

今年,“碳时尚”APP将逐步引入外卖、衣物回收等多方面的减排数据,低碳覆盖范围延伸扩展至市民生活衣食住行各个领域。同时,积分兑换的奖品池将会迎来一波新的扩容,为市民提供更多的选择。

盐城:不负沿海好“风光” 新能源产业蓄力助“双碳”

助力“双碳”,能源是主战场。盐城地处江苏沿海中部,海岸线全长582公里,沿海滩涂面积683万亩,近海100米高度年平均风速超7.6米/秒、远海接近8米/秒,有着丰富的可开发风电资源,被誉为“海上风电第一城”。同时,盐城也是太阳能资源丰富地区,年平均光照时间约2280小时,年发电利用小时数约1200小时,适宜光伏发电项目开发的空间资源较为充足。

今年1-2月,盐城新能源累计发电量37.48亿千瓦时,占盐城全社会用电量的54.08%。这意味着,盐城每使用100度电,超过一半来自新能源发电。

盐城利用独有的“风光”资源禀赋,吸引全国新能源产业企业纷纷抢滩。如今,盐城已拥有100多家新能源产业规上企业,形成东台、大丰、射阳、阜宁、盐城经开区五大新能源重点板块,成为了全国首批新能源示范城市、国家海上风电产业区域集聚发展试点、长三角地区首个“千万千瓦新能源发电城市”。

苏州:立法保护生态环境 共建“零碳”生态岛

太湖生态岛位于太湖胥口湾与主太湖连接处,涵盖西山岛等27个太湖岛屿和水域,总面积84.22平方公里。岛上山多林密,为鱼类、鸟类、底栖动物提供优良的栖息地和产卵地,是保护太湖生态系统功能完整和健康安全的局地屏障,具有独特的生态价值。

2021年8月1日,《苏州市太湖生态岛条例》正式施行。根据条例,太湖生态岛将建设为“低碳、美丽、富裕、文明、和谐的生态示范岛”。

受益于生态保护力度不断加大,今年,太湖生态岛频频传来好消息:先是遇见了3亿年植物“活化石”——小小仙草松叶蕨,后是“苏州太湖生态岛农文旅绿色低碳融合发展示范项目”入选EOD国家试点,再是高标准打造全省首个综合性生态环境损害赔偿修复示范基地,解码生态环境损害赔偿制度……截至今年5月下旬,苏州市已启动生态环境损害赔偿案件350多件。

打造“低碳星球”,我们能做些什么?

站在生态链顶端,其实你比想象中更能影响地球。中国科学院一项研究表明,消费端碳排放已占到全社会碳排放总量的53%,不容忽视。

少开一天车,少用一次性筷子,少用一次性塑料……日常生活中的很多举手之劳,看似微小,都在有效减少着碳排放。这无数剂“良药”,最后都能帮助地球成功“退烧”。

汽车的能源消耗量和二氧化碳排放量都远远高于其它交通工具。日常生活中,尽量少开私家车,多通过公交车、地铁、自行车等绿色方式出行。

垃圾经过分类收集后,便于对不同类垃圾进行分类处置。这样既能提高垃圾资源利用水平,又可减少垃圾处置量,是每个公民参与垃圾减量、履行社会责任的一种体现。

生活中尽量采用自然光,照明用电后随手关灯,杜绝“长明灯”,同时尽可能使用节能灯。另外,很多家电在不用时(待机状态)应选择关闭,如电脑显示屏、打印机、机顶盒等,节约用电。

塑料制品尤其是一次性塑料制品会带来严重的“塑料污染”。全球每年用掉5万亿个塑料袋中,只有不到十分之一会循环利用。日常生活应尽量减少塑料制品的使用,比如去购物时自带环保布袋。

一粥一饭,当思来之不易。生产粮食的过程既是消耗社会资源的过程,也是一个污染环境的过程。就餐时,应根据实际需要适量点餐,对剩余饭菜应打包带走,切实践行“光盘行动”。

一次性筷子对森林资源的消耗很大,在日常生活中,我们应尽量减少对一次性筷子的使用,用自己的行动保护木材、保护珍贵的森林资源。

……

让我们从点滴做起,守护好我们共同的“绿色家园”。

我苏网专稿 文/方媛 海报设计/姜向慧

专家指导:

东南大学能源与环境学院 教授 钱华

长三角碳中和战略研究院副院长、东南大学能源与环境学院 教授 赵东亮

部分素材来源:我苏网 人民网 科技日报 新华网 苏州新闻网 盐阜大众报 中国新闻网 中国绿发会 四川日报

图片来源:视觉中国