“天街晓色瑞烟浓,名纸相传尽贺冬。绣幕家家浑不卷,呼卢笑语自从容。”元代诗人马臻的这首《至节即事》准确描述了冬至的场景。2020年12月21日,我们迎来“冬至”节气,这是一年里黑夜最长的一天。自此,隆冬时节来临。冬至既是二十四节气中一个重要的节气,也是中国民间的传统节日。

中国古代对冬至很重视,它被视为冬季的大节日。《汉书》中说:“冬至阳气起,君道长,故贺。”人们认为:过了冬至,白昼越来越长,阳气回升,是一个吉日,应该庆贺。

江苏自古以来也有“冬至大似年”的传统,各个地区都有自己的食俗习俗。例如,南京民间的“烧包数九吃豆腐”,苏州的喝冬酿酒,吃卤菜,南通的吃汤圆……来吧,“五彩斑斓”地吃一顿,隆重热烈地迎接冬至!小苏集齐了江苏人冬日“美食色卡”,快来看看哪一种颜色最合你胃口~

【月白】

雪花纷飞舞,皎月平空现

在连云港、徐州、淮安等地区,会把冬至称为“立大冬”。 谚云:“十月一,冬至到,家家户户吃水饺。”有一种说法,这种习俗是因纪念“医圣”张仲景冬至舍药留下的。看着热腾腾的饺子出锅,口水是不是要流下来了?

在张仲景的著作《伤寒论》中提到,他看见家乡穷苦百姓在寒冬中冷得耳朵都冻烂了,心有不忍决定救治他们。他的这种治病药名叫祛寒娇耳汤,是用羊肉、辣椒与很多祛寒药材在一起熬煮,煮好捞出切碎,再用面皮包成像耳朵似的“娇耳”,每人一碗汤两只娇耳。人们在喝下祛寒汤后浑身发热,两耳变暖。一段时间后,被冻烂的耳朵也治愈了…… 后来,由于张仲景舍药从冬至一直持续到大年三十,人们就把这种食物称为饺耳、饺子,在冬至和年初一的时候都吃,来纪念张仲景舍药救人的暖心故事。

桂花香馅裹胡桃,江米如珠江水淘

“大冬大似年,家家吃汤圆,先生不放假,学生不把钱,先生放一天,学生把一千。”旧时冬至日,镇江各学校学生争相传咏这一童谣,以示冬至也是新年的习俗。不止镇江,江苏扬州、南通、无锡等地的民间也有冬至吃汤圆的食俗。

【暖黄】

金黄灿灿天雕琢,万千宝藏地收获

在宿迁和盐城,民间流传着冬天吃南瓜会转运的说法,认为会给第二年带来好运气。吃一口金灿灿甜糯糯的南瓜,期许明年光明圆满的好日子~

亭上十分绿醑酒,盘中一味黄金鸡

泰州有过大冬、过小冬的说法。“冬至”也叫“过冬”;“冬至”这天叫大冬,之前一天叫小冬。各家按照不同的习俗,在大冬或小冬这一天祭祀祖先。按照泰州民间习俗,冬至要喝鸡汤、吃饺子。

在南京,有“一九一只鸡”的说法。从冬至日算起,每进“一九”都要喝一碗鸡汤,这是南京人特有的进补习惯。热乎乎的鸡汤喝下去,既暖心又暖胃,不仅能御寒,也让人嗅到了一股年的味道。

冬雪一天酿春醉

回到家,喝冬酿酒、吃团圆饭成为苏州城里人过冬至最鲜明的标志。“团圆饭”无论是冷盆热炒还是鸡鸭鱼肉,都要换上雅名,其中蛋饺叫“元宝”,肉圆叫“团圆”,粉条叫“金链条”,黄豆芽叫“如意菜”,鱼叫“吃有余”等等,处处渗透着姑苏传统节庆的喜气和寓意。

【玉白】

不曰坚乎惟日白,胜他什锦佑羹汤

除了鸡汤,豆腐也是南京人冬至餐桌上的“标配”。豆腐谐音是“多福”,象征着对新年的美好寓意,老南京人图个吉利,所以冬至这天一定要吃豆腐。

在常州,人们最喜爱的冬至美食还有胡葱笃豆腐。“笃”是常州方言,即“烧煮”的意思。为什么常州人冬至隔夜吃胡葱笃豆腐呢?有一说,“富”与“腐”谐音,“若要富,冬至隔夜胡葱笃豆腐”的民间谚语,迎合了百姓向往生活富裕的心理。碧玉的葱与嫩白的豆腐搭配,令人食欲大开。

【酱红】

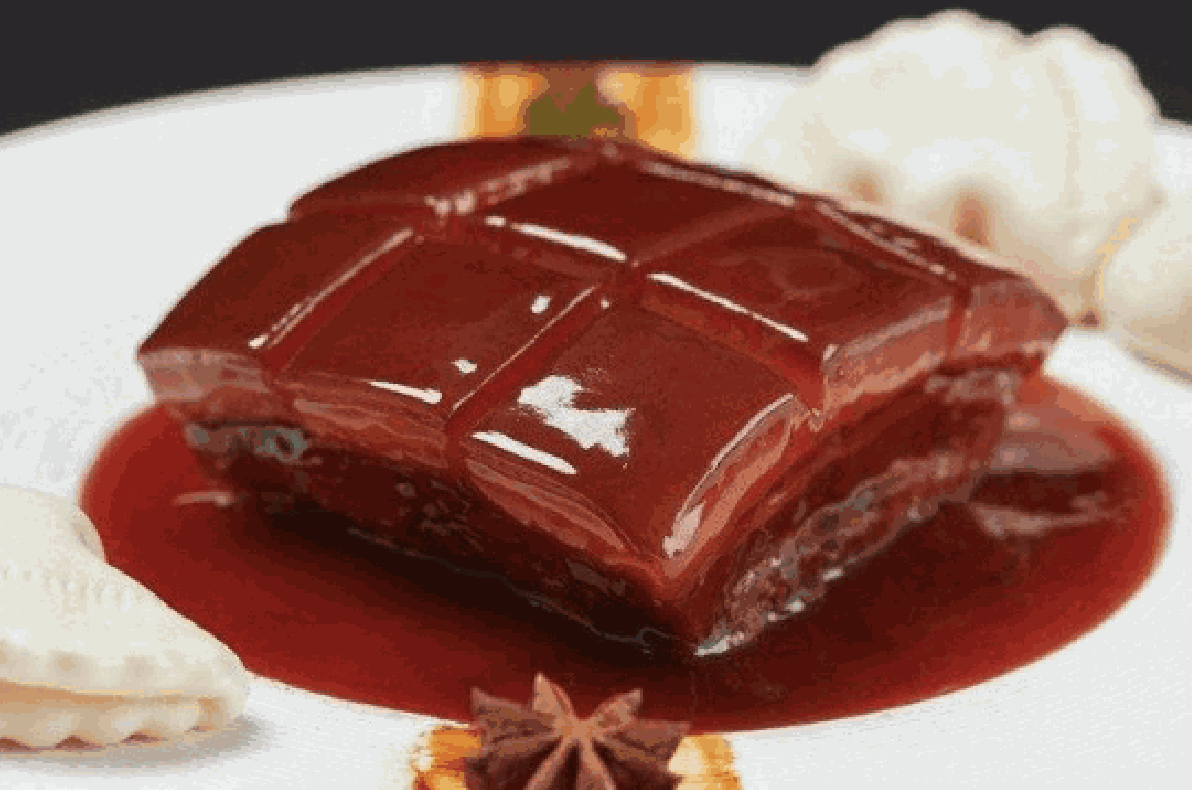

苏造肥鲜饱老馋,火烧汤渍肉来嵌

苏州人讲究“不时不食”,对吃肉也有诸多讲究。春天吃酱汁肉,夏天吃荷叶粉蒸肉,入秋后吃栗子肉,过冬至就要吃“酱方肉”。“酱方肉”是老苏州的心头好,是冬至宴上的必备主菜。浓油赤酱,闻之鲜香,口感酥烂,肥而不腻。醇厚的酱方,是寒冷季节的进补良剂。名字的来源很简单,酱方的“方”字,就是大肉的意思,因成品为四方大块形状,故又名方肉。可以算得上是苏州人特有的冬季美食了。

老苏州人常说冬至夜(冬至前一天晚上)“有铜钿吃一夜,呒铜钿冻一夜”,为了热热闹闹地“吃一夜”,市民们会在家里备上丰盛的酒和卤菜。当天,卤菜店门庭若市,排队采购卤菜已成为苏州冬至一景。酱鸭、熏鱼、肚子、油爆虾、羊糕、酱肉,还有凉拌海蜇、辣白菜等都是极好的选择,如果能买到老字号的卤菜,则更能品出江南吴地的冬至滋味了。

仔细想想,其实这一天吃什么倒在其次,重要的是,这些冬至习俗,代表着一方水土的文化,承载着永不褪色的记忆。和家人一起热热闹闹过个节,才是最大的乐趣和幸福所在啊!

“大如年”的冬至过后,春节离我们越来越近。我们对新一年的期盼、喜悦,也愈发浓厚。

(我苏网综合自:人民日报、徐州发布、盐城晚报,泰州发布,常州经济,中国江苏网等 文/实习生 席雨微;海报/张恒枫 朱一普)