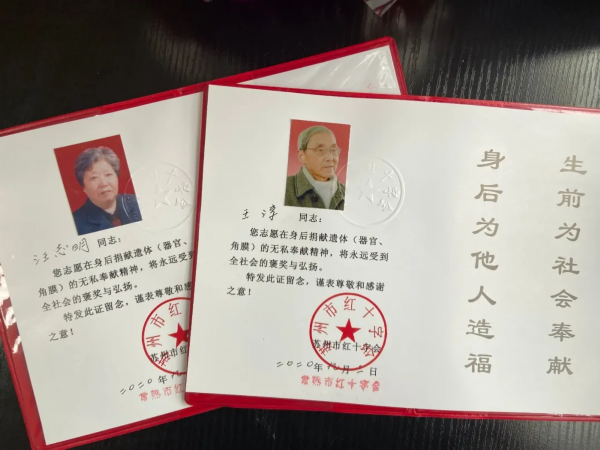

9月11日上午,在沙家浜康乃馨护理院,离休干部王淳偕夫人汪志明郑重地签下遗嘱,自愿在百年之后无偿捐献遗体。

王淳

1931年5月出生,江苏常熟人,1947年7月参加革命工作,曾在徐市小学、吴市区农村俱乐部、县文教局、《常熟文艺》编辑组、县文化馆创作组、市总工会等单位工作任职,在平凡的工作岗位上作出了积极贡献。

王淳、汪志明夫妇都已是九旬老人。

三年前,妻子汪志明有了捐献遗体的想法,这一想法马上得到了丈夫王淳的支持。

王小农女儿称老人想法特别迫切,后来姐妹三个就商量,所谓孝顺,顺着他们的心意就体现一种孝,所以也就同意了。

今年7月,89岁的王淳及夫人汪志明一同填写了《常熟市公民志愿捐献遗体(器官)申请书》。曾执教鞭的二老双双在“本人意愿”一栏写道:“为支持祖国医学教育事业发展,我自愿将遗体无偿捐献给苏州大学医学部供医学教育及科研之用。”

汪志明表示应该把遗体捐献给国家,对国家也是有好处的,想对医学上能够有所研究,有一点点贡献,也是蛮高兴的。

女儿王小农告诉记者,父亲是离休干部,年轻时工作兢兢业业。离休后,党和政府对他们的关爱让他们倍感幸福。最近几年,两位老人的身体已经没有过去那么硬朗。捐献遗体支持国家医学研究成了他们的愿望。

王小农女儿称平时不管是哪个单位,哪个层面,对他们的关心,每年加工资,他们觉得生活很满足,然后这个年岁也应该说是高寿了,所以他们觉得有这个举动,做一份小小的贡献。

9月11日上午,两位老人捐赠遗体的申请被批复同意,他们郑重地签下遗嘱,自愿在百年之后无偿捐献遗体。

相较于捐献器官,遗体捐献其实需要更大的勇气和决心,传统的中国人讲究“入土为安”,这坎儿,在心上,过不去...然而,在常熟,有如此魄力的不在少数截至目前,

全市已累计有613人登记报名遗体捐献,实施捐献54例。

胡蔚然

胡蔚然老同志于2017年12月实施捐献,他是全市613名报名遗体捐献的市民之一,也是本市离休干部中捐献遗体的第一人。

2011年7月1日,胡蔚然在遗体捐献申请书上写道:“生我父母,养我人民。无功受禄,负疚农工。不忍占一厘骨灰地,愿多省坟地种稻梁。我甘愿把遗体全部奉献给医学科研,供白衣丹心的医教者解剖探研,有用器官无偿捐献……”

何巧英

2017年大年初二,94岁的支塘镇何市社区居民何巧英去世,根据何巧英的遗愿,她的遗体将被送往苏州大学医学部用于医学教育和科研工作。

在她的影响下,同年8月15日,何市社区五位老人一齐签下遗体捐献申请书。

▲孙继良、程筱丽、陶慧英、龚晔、程和平(从左至右)

谭万强

2017年12月8日,常熟市实验中学退休教师谭万强在公民志愿捐献遗体申请书郑重地签上了字,2004年老父亲签下遗体捐献, 2017年儿子追随着父亲的脚步,“父亲在那儿,我以后要去陪他!”

马玉萍

2019年10月31日,出生至今骨折44次,身高仅110厘米的“瓷娃娃”马玉萍在碧溪新区签署了公民志愿捐献遗体申请书,希望身后能为医学事业作出贡献,“希望和我一样的人不再受苦。”

......

这些遗体捐献者们,在往生之后都将成为“大体老师”,不说话的老师,他们将真实地向从医者展现人体构造,是医学生医术生涯第一次手术的“患者”。

该如何向这群勇敢而又无私的人致以最高的敬意?以鲜花,以掌声,以解剖课上,面对大体老师,在白布掀开前,学生们鞠躬之后宣读的这段誓言吧:敬爱的大体老师,我们将用您的身体进行解剖学习。

在您身上划下的每一刀,都是奠定我们未来良好医术的基础,您奉献的大爱,更将孕育我们关爱病人的情操。我们许下,从今天开始,要以一个恭敬的心情,谦虚的态度,认真向您学习。

生命在奉献中延续,一字一句,是敬重与感激。

(来源:i常熟 常熟市红十字会)