刘杰是南京鼓楼区凤凰街道的一位普通居民,年前从武汉回宁,居家隔离了14天,在这14天里,他用日记记录下了这段特殊的经历。“最近总能看到‘疫情结束,你最想见谁,你最想去干什么’这样的问题。我想说,等疫情结束,我想上街看看曾经觉得平凡却弥足珍贵的热闹,想再见一见这些天为我们忙前忙后的红马甲们。”刘杰在日记里写道。

年三十晚,敲响刘杰家门的不是亲朋好友,而是社区工作者们。“您好,我是社区工作人员,了解到您刚从武汉返宁,为防控疫情,保护您及他人的健康,我们稍后将上门为您测量体温。”一通电话后,社区工作者们上门给刘杰及家人测量了体温,刘杰挺惊讶的,这个时候居然不在家吃年夜饭,而是忙着走家入户上门测体温?

一句“防控疫情是当务之急”,让刘杰感受到了些许疫情形势的紧迫性,互留了联系方式后,刘杰得知自己需要居家隔离14天。当时对于禁止出门的决定,他感到不解与愤愤不平,毕竟谁也不愿意生活受到限制。即便社区工作人员耐心向他解释了许多,但居家隔离的日子还是在这种情绪中开始了。

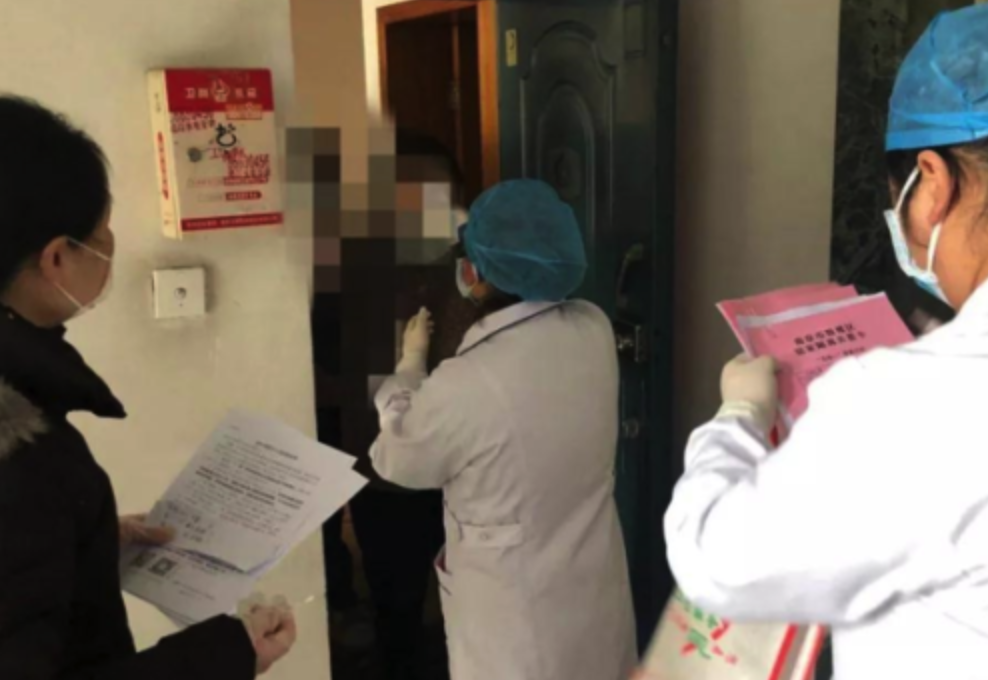

“每天上门测温,保护我的隐私,他们想的比我还要周全。”刘杰在日记里写道,第二天上午,社区工作人员又上门了,而且这次人更多了,有社区工作者、街道干部、民警、医护人员和管委会领导,他们说这是“五包一”小组。彼时彼刻,刘杰真正认识到,这场疫情防控战是实打实的要开始了。

“他们所有人和我建立了一个微信群,我好奇他们为什么不将所有居家隔离的人员集中在一个群,方便管理,一个又一个的群该有多麻烦。他们说:‘这样是为了保护您的隐私。’短短一句话,道尽了贴心与细致。但是,我仍然烦躁,我们的起居生活仍然有许多限制,生活用品怎么买?日常补给怎么办?”

接下来的几天,社区工作人员的举动打消了刘杰的担心,“一名志愿者背着20斤大米,爬了6楼送到我家门口。看到他满脸笑容,我的心里五味杂陈。因为隔离在家,我们没法买米买菜,家中备的东西也在两天内消耗完了。当天,社区工作人员上门给我们测体温时,给了我们一个二维码,告知我们需要买什么在上面下单,会有专人送来。”

“我想所幸一次性多买些,包括20斤大米,线上下完单,我便等着送货上门。我本以为买了那么多东西应该会开车送货,但是没有等来汽车引擎声,倒是一群年轻人的说笑声从楼道里传了上来。打开门,一名志愿者气喘吁吁地笑道:‘您下单了不少东西呀,喊了几个小伙伴一起给您送上来了,您看东西对不对。’那一刻,我内心五味杂陈,前几天累积的不满情绪瞬间被冲散,感动涌上心头。”

“半夜牙痛难忍,苦于家里没药,我试探性地在群里提了一句,他们真的把药送来了。”

类似的小事,刘杰的日记里还记录了很多。终于,全家的隔离期接近了尾声,这两天,社工工作人员除了每天上门测体温,询问我们的需要外,还在门口安装了可视门铃。

看着他们每天风雨无阻地上门问候、防护指导、科普辟谣、通知指示、测量体征的专业态度,刘杰发自内心地感动,“他们就像是大雾笼罩的城市下亮着的一束束温暖的光芒,引导我们前行。”

“当我最后一次在隔离关爱卡上签下名字的时候,他们说又多了一份动力,好像比我还要开心。” “街道社区的党员干部还有志愿者们,他们也为人子、为人母、为人父,他们中有夫妻、有父女、有母子。他们也和你、我一样心存担忧,他们也和你、我一样心有牵挂,但他们却为护一方百姓周全而负重前行!”没有一个冬天不会逾越,没有一个春天不会到来,刘杰在信中衷心地谢谢他们,“有这么多可爱的人在努力,有什么槛是过不去的呢?”(为保护隐私,文中刘杰作为化名)

(来源:江苏新闻广播/刘雨薇 通讯员/陈依宁 编辑/国正)