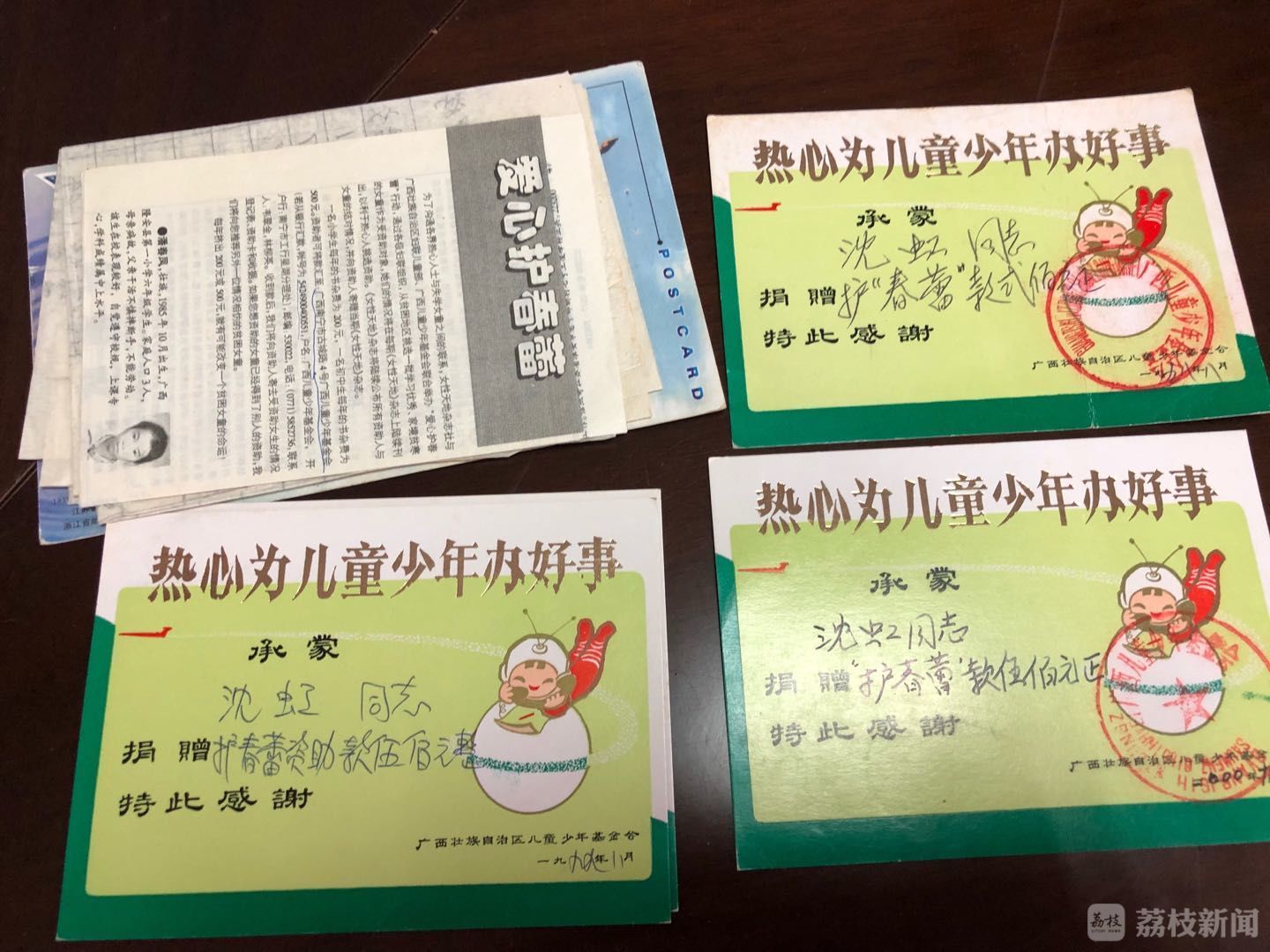

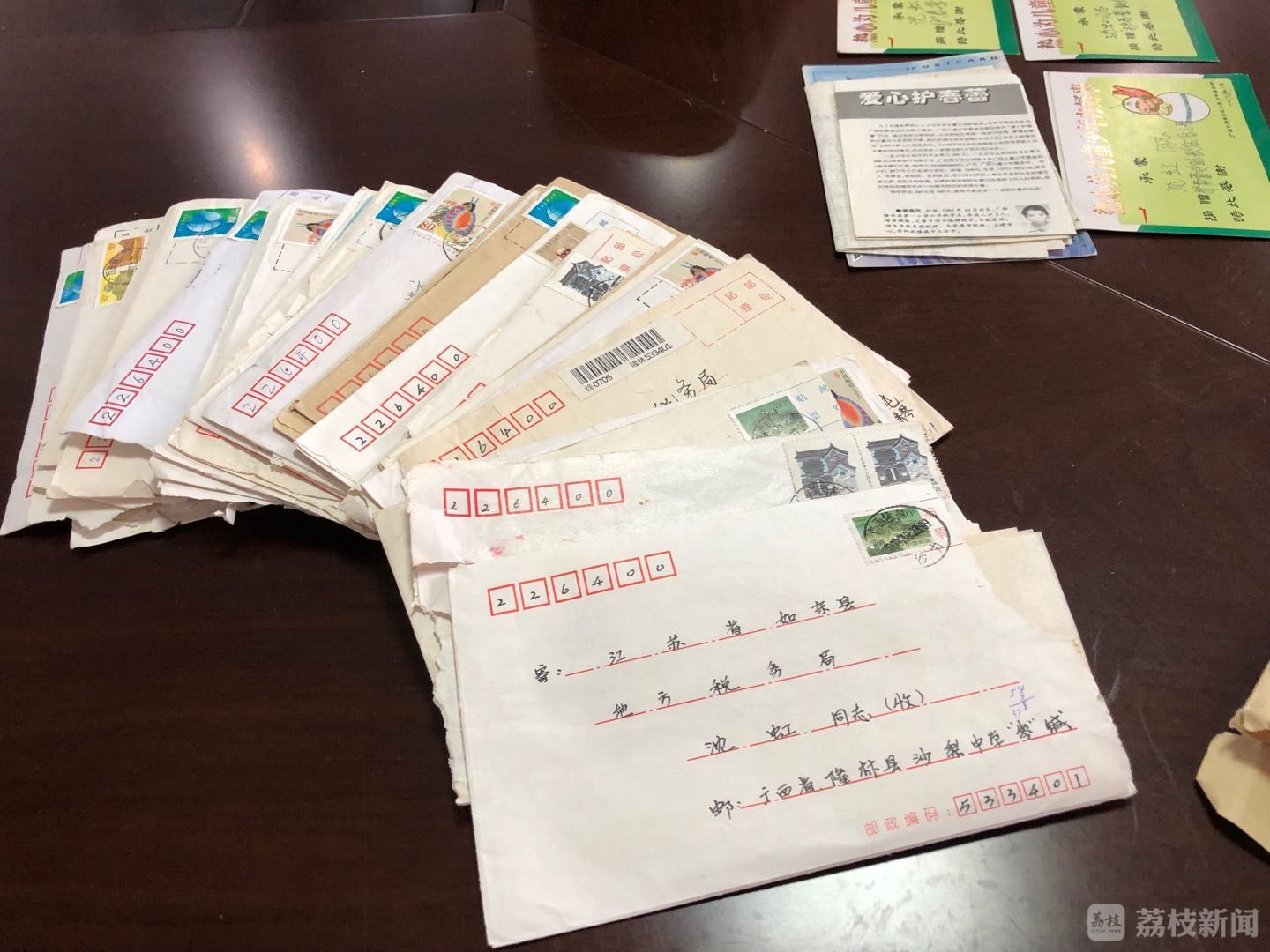

我苏网讯 一个精致的雕花木匣子,里面装着30多封信和照片、奖状、录取通知书,这是爱心妈妈沈虹,与自己帮扶的“女儿”岑秀琴故事的纪念。

抱着这个木匣子,沈虹邀请记者来到如东县税务局会议室。这里是她工作的地方,也是她成为“爱心妈妈”的起点。

1994年,如东税务局“爱心妈妈”团队成立,致力于爱心帮扶活动,沈虹成为其中的一员。沈虹有一个亲生儿子。但以“母亲”的身份对待沈虹的,却不止儿子一人。

20多年慈善之路,沈虹和她身边的“爱心妈妈”们,资助了1300多位贫困儿童,他们来自广西、江西、江苏……跨越了中国各地。其中的一位,在沈虹的资助下,已经长大成人,成为两个孩子的母亲,并且自己也成为了一名“爱心妈妈”。

这些女孩自己有父母,对沈虹,她们喊一声:“阿姨。”但对孩子们来说,她不止这个位置。

对像沈虹一样的如东妈妈们,女孩儿们心底,另一个声音悄悄回响:“母亲”。

这是人间最温暖的词。

1

一声不必叫出口的母亲

1997年仲夏,一个杂志上短短的故事,揪住了如东公务员沈虹的心。拿起电话,沈虹决心帮助一个陌生的困难女孩。她不会想到,这串号码,将改变相隔2250公里两个人生的命运。

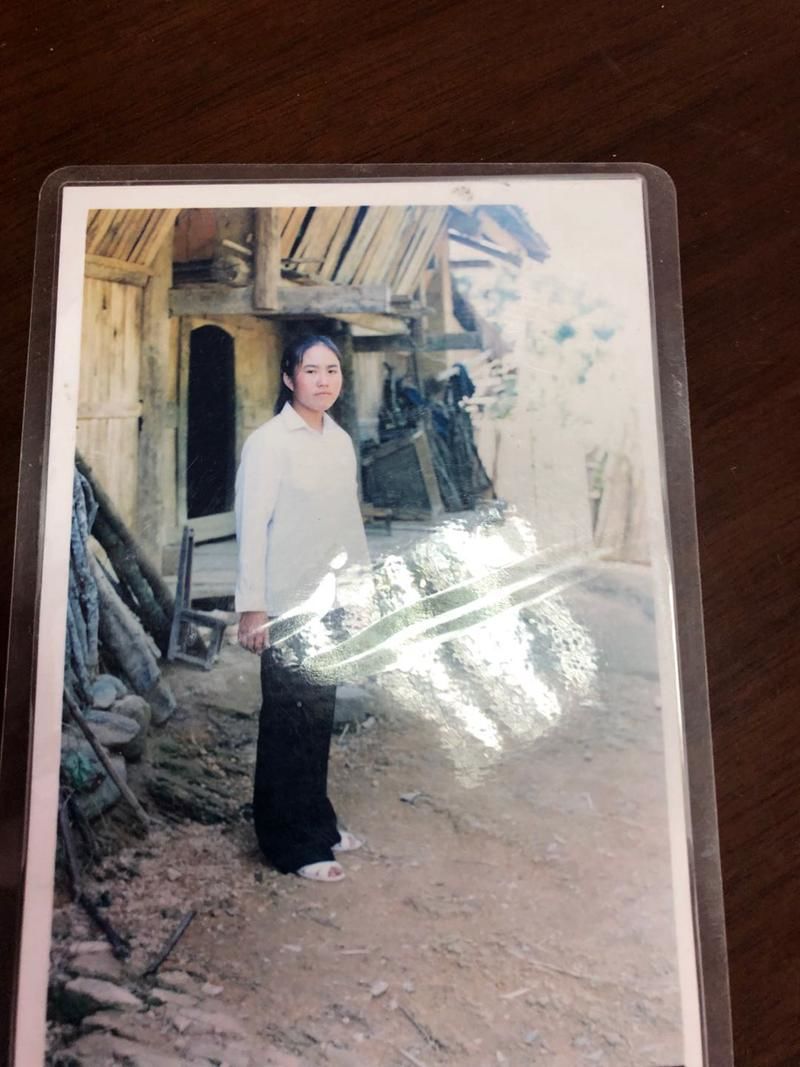

那一年,全国多处地区因连日暴雨,遭受着洪水的侵袭。在广西壮族自治区百色市隆林县,瘦弱的14岁女孩儿岑秀琴,正跟着父亲修补摇摇欲坠的房子。弟弟妹妹在窗前大哭,三天前去赶集的母亲至今未归。

年幼的秀琴知道,暴雨带来的不仅仅是“一贫如洗”,更是此后上学前途的渺茫。

正在秀琴即将放弃的那一刻,千里之外的南通如东县一位陌生的阿姨,为她寄来了第一笔学费。此后,沈虹走进了秀琴的生活。除了学费和生活费,沈虹还为秀琴寄来衣物、食品,她们几乎每月都书信来往,沈虹关心着她的学习、生活。

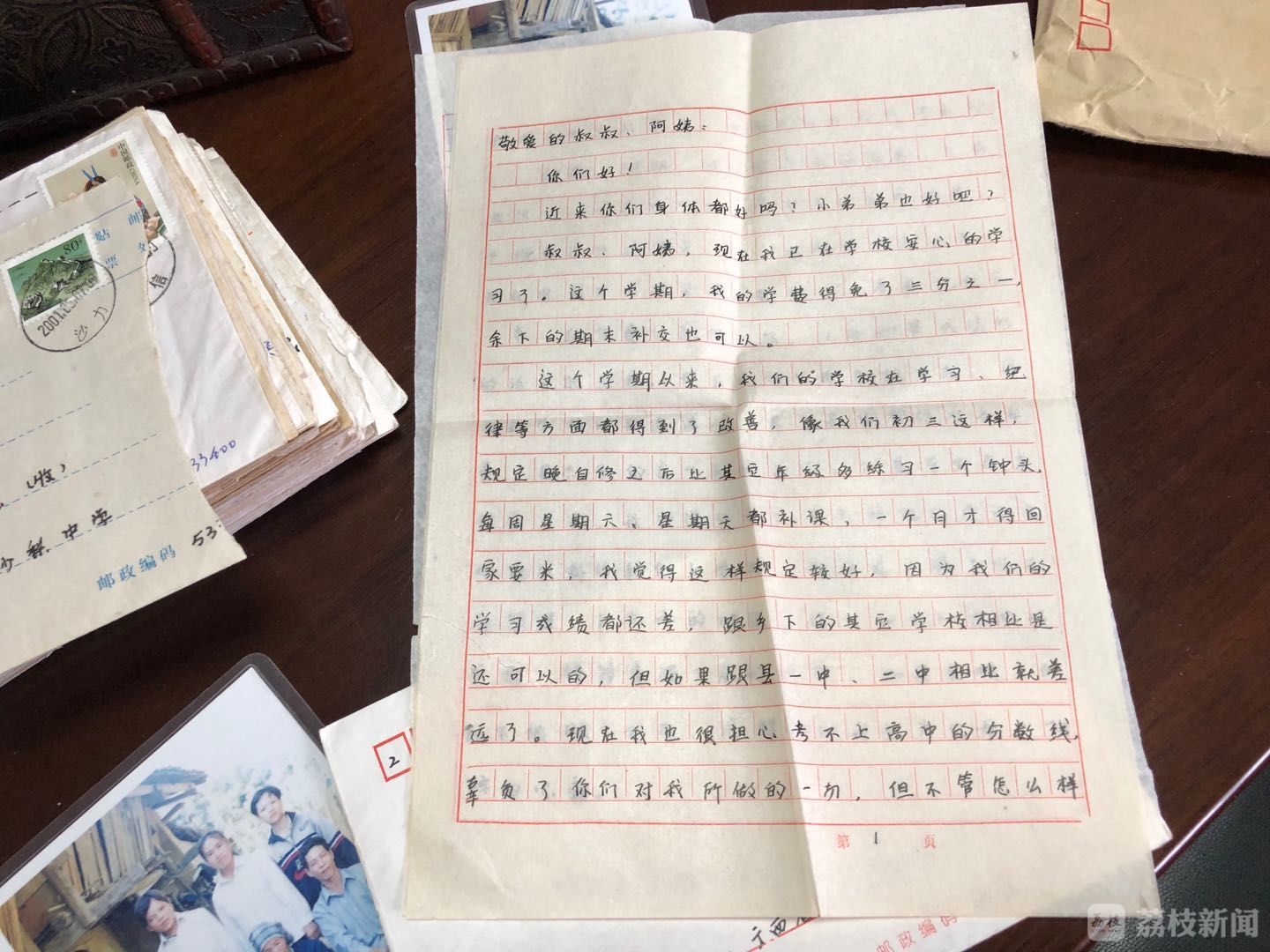

“岑秀琴以前真是害羞。”沈虹回忆。书信是她们打开心扉最短的路,女孩儿心中的怯懦渐渐散去,情意,则随着笔尖下的书信,一点点地滋长。从客套、陌生到信任、亲切,沈虹忘不了书信中她的变化,“一开始她只说尊敬的阿姨,感谢您的帮助,当我是恩人,保持一种距离感。后来,她会主动谈及家里的近况,写信的页数,越来越多。”

“最初的时候有很多错别字,我会在回信中指出,到后来写字越来越端正,错别字几乎没有。”

对于贫困地区的孩子而言,真正的爱心,是缩小她与世界的距离。回想当年,这也许是岑秀琴人生中最好的礼物:一个决定,一股勇气,一次机会。

在沈虹的鼓励下,2004年,岑秀琴人生中第一次背上行囊,离开大山。

犹记得,在车站,尽管没见过沈虹,秀琴却毫不犹豫地飞奔向她的怀抱。“直觉告诉我,就是她”。见面第一顿,他们吃的是肯德基。秀琴看着70元票据,眼泪水在打转——因为沈虹阿姨带自己吃的一顿饭的价值,相当于自己曾经14个月的生活费。

岑秀琴在高考中顺利地考到了江苏。她下定决心,要让自己成为更好的人。她在南宁找到了工作。不久后,还开了一个茶馆,做起了生意。从一个羞涩的姑娘,变成了自强独立的女性。在沈虹的耳濡目染下,回到南宁的岑秀琴主动寻求着传递爱心、回馈社会的机会。

感恩之情,逐渐演化成亲情:当秀琴第一次拿到工资,她选择给沈虹买了礼物。2008年沈虹母亲病重,秀琴停下工作,在医院不眠不休地照顾了一个多月……在沈虹最脆弱、最烦心的时候,秀琴安慰她开导她,给她带来安慰,就像“贴心的小棉袄”。

如母如女。那句“母亲”也许不会开口,但在生活充满情感的细节中,也已不再重要。

2

不一样的孩子,不一样的“爱法”

在沈虹的耳濡目染下,回到南宁的秀琴不仅能自食其力,也主动寻求传递爱心、回馈社会的机会。2018年初,岑秀琴与沈虹开始资助广西一对姐弟的生活。

沈虹仍然记得,自己第一次与女孩儿小华见面后加微信的那一天。在朋友圈,她看到的是一句愤世嫉俗的签名。与之相伴的,是她略显惊悚的头像——溺水的双手,拼命的抓挠。

“触目惊心。”回忆这个言语不多的孩子在网络空间给她的印象,沈虹如是说。

但沈虹和岑秀琴没有放弃。沈虹坚持给小华发微信,关心她的情况,还写了九页纸的信件寄给姐弟,并联合秀琴一起做小华的思想工作。秀琴会到小华家,和她谈心、聊天,相似的经历让两个人很快热络起来,小华对沈虹也一点点卸下防备。

沈虹感慨良多,“付出爱心并不是一件容易的事情,只有真正贴近他们,用心沟通,你才能慢慢走近他们。”

现在的小华,变得热情开朗。沈虹说,她甚至还会主动找自己视频聊天。

那一刻让她颇感欣慰。受助者的自尊,与帮助的诚意握手言和,形成共鸣,是所有“爱心妈妈”们最快乐的时刻。

在如东,像沈虹这样的爱心妈妈不在少数。她们中的一些,以经济资助的形式奉献爱心,让困境中的儿童走出大山,实现梦想。而有的“爱法”则有些不同。比如汤皓澜和她的老公,他们选择了用另一种方式给留守、贫困儿童心理上的慰藉。

2015年,汤皓澜全家回江西吉安市吉永县老家过年,那时大女儿兜兜三岁,小女儿刚刚一岁,每每吃过饭,兜兜爸爸常给兜兜讲故事。

细心的汤皓澜发现,此时往往是家里孩子最多的时候。邻居家的孩子们都跑来串门,顺便听兜兜爸爸讲故事。汤皓澜深知,这些孩子中很多都是留守儿童,和爷爷奶奶们生活在一起,听故事对他们是一件新奇而奢侈的事情。

年后回家途中,汤皓澜就和老公一起商议,干脆开一个“兜兜爸爸讲故事”的公众号,每天讲一个故事。

说干就干。意想不到的是,他们的“兜兜爸爸讲故事”,从朋友圈图片,发展到公号十万粉丝,累计点击量2700多万。兜兜爸爸的故事,已经开到了1000多期,家里的绘本也堆到了上千本……

“现在常常有家长告诉我,孩子是每天睡前听两个故事就自然睡着了。给公号留言的孩子也越来越多。”汤皓澜和老公感觉肩上的责任也越来越重,他们知道家乡的很多孩子也听,“一天不更新,孩子们就不习惯了。”

去年,汤皓澜再回老家,亲戚家的小女孩儿热情地跑来找兜兜爸爸说话,“她说‘将来我也想当兜兜爸爸这样的主持人……’”。

那一刻,汤皓澜感觉所有的付出都是值得的。

3

接力爱心温暖童心 如东妈妈的善之路

与沈虹、汤皓澜同时在默默奉献爱心的,还有“爱心妈妈”团队的最早成员:洪美大姐。

作为创始人之一,洪美大姐的故事有些不同。27年前,洪美的儿子突然失踪,她和丈夫踏上漫漫寻子路。那趟寻子之路,虽然没找到自己的孩子,却挽救了另一个家:在丽江,他们遇到了离家出走的孩子小麦。洪美和丈夫当即停下脚步,与小麦同吃同住。

最重要的是,想尽办法,让她回家。那趟寻子之路,虽然没找到自己的孩子,却挽救了另一个家。

从此,她下定决心,今后要尽其所能帮助些身处困境的孩子,希望自己的孩子也能在他乡得到别人的帮助。

现在,如东的“爱心妈妈”团队共有131名女性成员,其中,党员占到了110人,其他人,大多也是党员的积极发展对象。

党员们的年龄层,上到60后,下至90后:她们发起陪伴阅读项目,用春晖母爱助力留守儿童成长;建立如东县袁庄镇先民初级中学“爱心妈妈关爱留守儿童基地”,捐建了音乐室、美术室;常年携手如东县逸夫特殊教育学校开展“与爱同行”系列活动,以及开展“快乐周末”“大手牵小手,爱心暖童心”“点亮微心愿”“爱心包裹”“朗读志愿者”等一大批志愿服务项目,让爱温暖孩子们的心灵。

这些不同年代出生的“爱心妈妈”,用爱心改变了千百名困境儿童的人生轨迹,实现了学雷锋助人为乐、无私奉献的接力传承。

大姐洪美与共和国同龄。好多次,当年所救助的孩子联系到洪美,想登门答谢,都被洪美婉拒了。洪美说:“做这些事只不过是出于一个母亲的本能,我不图回报,只求心安。”她在心中告诉自己:自己的孩子,也在他乡得到别人的帮助,平平安安地长大了。

如果情感、如果价值能在人群中传递,善,就是每一个人共同的介质。

(记者/杨艺 摄影/权廉程)

点击查看更多>>