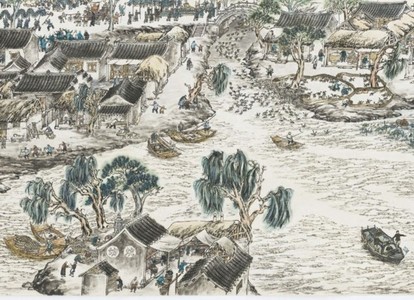

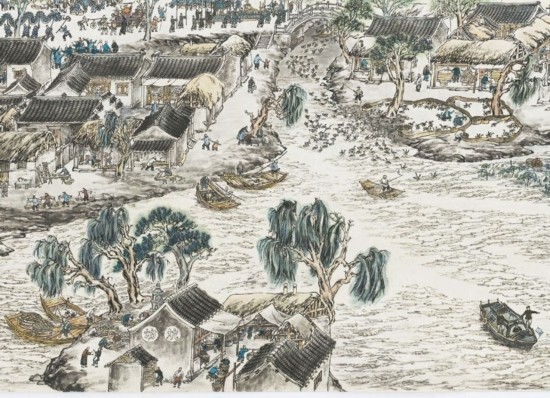

长卷局部

汪曾祺笔下的高邮故事,给读者留下了深刻印象。在他的家乡高邮,有一帮忠实的“汪迷”,朱瑞庭便是其中之一。记者昨获悉,朱瑞庭不仅熟读汪老的作品,还以《梦故乡》作品集为背景,历时10年创作出了长14米、高70厘米的《梦故乡——扬楚里下河图》长卷。这幅作品中有4000多人物、400多幢房屋、300多株树木、近百艘船只等,再现了上世纪二三十年代高邮城的社会风貌和风土人情,被誉为高邮版《清明上河图》。

1

看汪老作品集萌生创作想法

今年73岁的朱瑞庭,从小就对画画非常感兴趣,业余时间,他从涂鸦到临摹再到作画,画艺渐长,人物画、山水画更是惟妙惟肖,成为高邮首批加入省美术协会的会员。

朱瑞庭喜欢读汪曾祺的作品。他回忆,在文联工作时,第一次接触汪老的《梦故乡》作品集,感到非常亲切,因为在书中,他看到了以前熟悉的人物、景致,那一年是1999年,他心中萌生了创作《梦故乡》长卷的想法。

“汪曾祺用文字留住了高邮的历史文化,我也想通过笔墨再现高邮历史。”2007年,他开始正式创作《梦故乡》长卷。退休后的朱瑞庭和爱人一起去上海,在照顾孙辈之余,朱瑞庭开始构思《梦故乡》长卷的草图。因为书房空间不大,这幅《梦故乡——扬楚里下河图》长卷的草图全部是在小小的电脑桌前完成的。

其实,早在本世纪初,朱瑞庭曾经创作过他人生中的第一件“清明上河图”式的《古驿春光图》,这幅作品卷长4米、高1米,以明代历史为背景,以细腻的白描写实笔法,再现当年漕运建筑和市井风情等。朱瑞庭笑言,有了《古驿春光图》的创作经验,这次画《梦故乡》就感觉难度不是太大了。

为真实反映出那个时代的场景,朱瑞庭一次次翻阅汪老《梦故乡》作品集,根据书中的人、物、景构图,先用铅笔勾出轮廓,后用毛笔勾成墨稿,上墨时浓淡虚实,敷色时颜色深浅……每一个环节,他都一丝不苟。

在他看来,一幅好的长卷风俗画,从构图上要能达到繁而不杂、多而不乱,和谐组织成统一整体。画中每个人物、景象、细节,都要安排得合情合理,疏密、繁简、动静、聚散等画面关系,要处理得恰到好处。为此,他多次到上海世博会中国馆观看《清明上河图》,从中找灵感、学经验。

在绘制草图的5年里,他将大部分时间用在修改、完善上,他举例说,图中大淖河一小景,为衬托出大淖河和周边水系的融合,他在绘制草图的过程中修改了不下10次。

谈起绘制这幅长卷的艰辛,朱瑞庭坦言,最艰难的是感到精力和体力不够。在完成草图后,朱瑞庭和爱人回到高邮,在家中2米长的画案上作画。他作起画来,常常废寝忘食。朱瑞庭的爱人说,自己做好饭后,冷了又热、热了又冷是常有的事,只要灵感来了,他可以没日没夜地画。作画时,朱瑞庭因为长时间站立甚至引发了静脉曲张。

2

4000多人物、数百房屋摊点店铺……

4000多人物、400多幢房屋、100多家摊点和店铺、300多株树木、近百艘船只、77头牛马骡驴、成百上千只鸡鸭鹅;桥梁、城墙、集市、河流等地理环境和建筑交相辉映,喜轿、马夫、挑夫、观客穿插其中,骡子、马匹、家禽点缀其间,河面波光粼粼,河上船舟穿行。

画中既有繁华闹市中人物喧嚣、摩肩接踵的场景,也有江湖艺人街头卖艺、迎亲送子路人驻足观看、街坊围观起哄七嘴八舌的场面,更有迎神庙会十里长街万人空巷的盛况等。看着《梦故乡——扬楚里下河图》长卷,让人仿佛“穿越”到上世纪二三十年代的高邮城。

在画卷中,可以看到不少汪曾祺作品集中的场景,他指着画中一处场景:一位老人正在悠闲地垂钓,在他旁边放置着一个炉子。朱瑞庭说,在汪曾祺的作品集中,有一道美食,是边钓鱼边烹煮的“起鲜儿”吃法,这个场景刻画的便是汪曾祺的父亲在一边钓鱼一边烹煮。人们耳熟能详的《受戒》《大淖记事》《异秉》《岁寒三友》等作品中的场景在画中也都有体现。

3

历时十年绘就高邮版《清明上河图》

以汪曾祺的《梦故乡》作品集为背景,历时10年创作出的《梦故乡——扬楚里下河图》长卷,将以什么形式首次展出?明年将迎来汪曾祺诞辰100周年,朱瑞庭的这件作品也成了献礼之作,他希望在适当时机展出,让更多人直观了解汪老笔下高邮的历史文化。

古稀之年,朱瑞庭还保持着对生活的热爱和对艺术锲而不舍的追求。昨天,朱瑞庭透露,他正在创作一幅人物群英图,将齐白石、张大千、徐悲鸿等中国画的著名人物集中展示在一幅画的场景中。

(来源/扬州晚报 编辑/刘静)