中国传统习俗里,除夕是腊月的最后一天,这一天也就是我们惯常说的过年,过了今天,过去的一年画上句号,新的一年拉开帷幕。作为中国传统节日之一,这一天的热闹繁杂堪称之最,没有其一。回忆如帛,在此刻展开――

作为农历全年的最后一个晚上,除夕与春节(正月初一)紧密相连。“辞旧迎新”,有旧岁至此而除,来年另换新岁的意思。因此,这一天所有的活动都以除旧部新,消灾祈福为中心。所有过年的各种准备活动都要在这天完成。

一大早,家家户户皆忙忙碌碌。母亲们开始在灶头忙着烧煮,准备午饭。孩子们则和父亲一起清扫庭舍,俗称掸尘,用连竹叶的竹枝高高举起,连同高处的房梁橼子屋顶到处清扫抹净,所有旧物什上都能泛出陈年的幽深光泽,亮可鉴人。

打扫完毕,接过母亲用面粉自制的浆糊,便开始张罗贴春联年画喜笺和福字。春联,也叫“门对子”“对联”“对子”,内容多为赞美春天和祈愿平安丰收。如“梅开春烂漫,竹报岁平安”“人顺家和万事兴,富贵平安福满堂”等。“五谷丰登六畜兴旺”则是贴在猪舍门上,给人以精神,给人以力量,给人以希望。年画,和春联一样,起源于“门神”。又不局限于门神,寄托着人们最简单最朴素的愿望:花开富贵,年年有余,添福添寿。大红的牡丹,骑鲤鱼的胖娃娃,松鹤老寿星……似乎贴着了,心便安了。喜笺贴在门楣上,福字倒贴在米柜上,将节日装点得一派喜庆,富丽红火,就这样贴着贴着,心也就燃烧了起来,一切都似乎有了盼头。

小时候我还看到父亲在猪圈、鸡笼等地方及犁、耙、锄等农具上贴祭菩萨时的黄色纸符,说是压岁钱,以此预兆来年五谷丰登,财源兴旺。

将家里里里外外打扫装点完毕,父亲便在米柜正中,中堂下方,摆上年糕、馒头、水果等三个三,燃上三支香,供奉祭祀菩萨,祈愿菩萨保佑,风调雨顺。

这边项打扫完毕,那边项饭菜也已烧好,接下来最最重大的事情就是迎接祖宗回家过年。对于祖先的祭拜,不仅是孝道的重要标志,也是尊老敬老的美德。既是告慰祖先,也寄托对先人的感恩与思念。丰厚的饭菜端上桌,点上蜡烛,男男女女老老少少一个个都会虔诚地行磕头大礼。祖宗享用完毕,桌子一转,重置饭菜,大家才可以正式开吃。其他的菜可以随便,豆腐是必须上的,音同“头富”,鱼这道菜是不能吃完的,因为在汉语中“鱼”和“余”同音,意指“年年有余”。

午饭过后,父母会领着一众老小去祖坟上祭拜,“上坟请祖上大供”,带上各种冥衣酒食祭品,点燃香纸蜡烛。尤其是回家的女儿女婿,他们一来是表孝心――送年礼,大鱼大肉的往家里拎。二来必须到坟头去叩拜,虽说农村有“嫁出去的女儿泼出去的水”的说法,终归不能忘本。

不知不觉落日的余晖从树梢的枝头散逸至天边,所有的人都赶着回家,哪怕是远在千里之外的。过年,讲的就是合家团圆的欢乐,全家老少围桌而坐,吃的是团圆饭(年夜饭),一家人说说笑笑,享受的是浓浓的亲情。家家户户往往会提前一至二天来精心准备年夜饭。把所有能吃的好吃的都捧上桌,中午的午饭可以晚点,年夜饭则要尽可能地早,据说,谁家在过年时吃年夜饭越早,越能够在来年里吉祥如意。很多人家会包饺子,因为水饺状似金元宝,有富贵之意。还会在饺子里面夹硬币,谁能吃到这个饺子,就昭示着来年好运连连。

晚饭过后,妈妈们大多忙着今年的最后一拨儿的打扫。正月初一是不能劳作的,否则会一年忙到头。忌动扫帚,说是会扫走运气、破财。因此大年30的晚上,午夜的钟声敲响之前,里里外外必须再次清扫,直到纤尘不染。

除夕自古就有通宵不眠、守岁的习俗。早在西晋《风土记》中就有明确记载:“终夜不眠,以待天明曰守岁。”传说守岁是为了防止一种独角兽的侵害,而这种独角兽最怕火光、红色和声响,所以人们就在除夕夜穿红衣、点红灯、贴红纸、放烟花炮竹,焚香祈祷,彻夜不眠。《帝京岁时纪胜》记载:“高烧银烛,畅饮松醪,坐以达旦,名曰守岁,以兆延年。”据传,年长者守岁为“辞旧岁”,有珍爱光阴的意思;年轻人守岁是为延长父母寿命。守岁的习俗流传至今,经久不息。

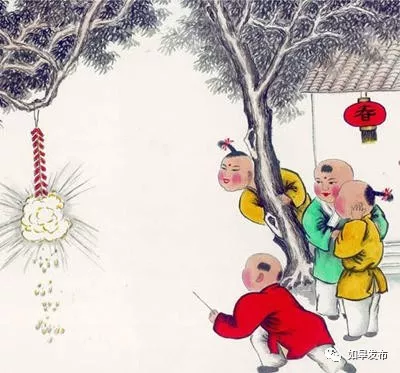

对孩子们来说,最最开心的是拿压岁钱。因为要等到夜里12点,所以大都睁大眼睛撑着,熬不住了,就偷偷玩刮炮,吓吓别人也醒醒自己。大人们则会围坐在一起唠嗑儿,或者打牌,或者看跨年联欢晚会。12点的钟声敲响,世界各地华人华侨高声齐呼“过年喽!”四周则立即响起此起彼伏的鞭炮声,破旧迎新,烟火四射,映亮整个天空。欢欢喜喜、和和气气、团团圆圆,是除夕夜的最大主题。孩子们则拿上红纸包着的压岁钱或一张张百元红钞,讨个红红火火的好彩头。

“爆竹声中一岁除,春风送暖入屠苏。千门万户瞳瞳日,总把新桃换旧符。”

明天,就是新年啦!

恭祝大家诸(猪)事顺遂!