提起文峰塔,南通城里应该无人不晓。

但你知道吗?就在不久前,一幅以文峰塔为“主角”的油画拍出了1782.5万元的高价!

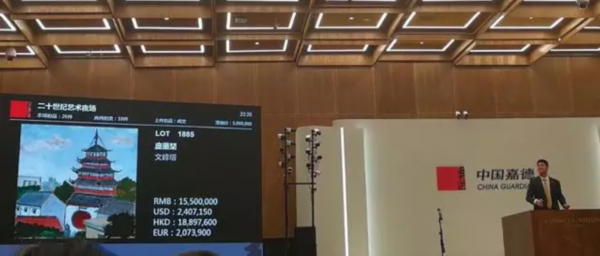

6月19日晚,中国嘉德2018春拍“二十世纪艺术夜场”在嘉德艺术中心顺利收槌,庞薰琹油画《文峰塔》以1782.5 万元成交,刷新了其个人拍卖纪录。

中国嘉德庞薰琹《文峰塔》拍卖现场

庞薰琹油画《文峰塔》

人物简介

庞薰琹 (1906-1985),著名画家、工艺美术家、工艺美术教育家,江苏常熟县人。组织“决澜社”,举办“决庞薰琹庞薰琹澜”画展,蜚声艺林。负责筹建中央工艺美术学院,后任该校第一副院长。他的创作,题材广泛,态度严谨,独具风格。曾深入贵州80 多个苗寨,考察少数民族民间艺术,创作《贵州山民图卷》,富有浓厚的生活气息和感人魅力。其代表作有《地之子》《路》《贵州山民图卷》《瓶花》等,享有盛誉。

画风中西合璧,为市面上庞薰琹最大尺幅油画

庞薰琹是我国现代艺术的先驱者,在近代美术史中具有不可替代的地位。虽然以油画见长,但由于战争等时代变革,所存油画数量屈指可数。

这件《文峰塔》创作于1979 年,尺幅达80x80cm,收录于90年代出版的艺术家权威著作《庞薰琹画集》之中,是市面上庞薰琹最大尺幅的油画。

庞薰琹是新兴美术启蒙运动组织者之一,1932年组织创建“决澜社”——中国近代美术史上第一个自觉吸收西方现代美术、有宣言的、有纲领的学术性社团。正如“决澜社”宣言中主张的一样,《文峰塔》立足于本民族的传统,又融合西方绘画形式,将“中西合璧”的特点展现得淋漓尽致,高度反映出庞薰琹的创作理念和艺术观念。

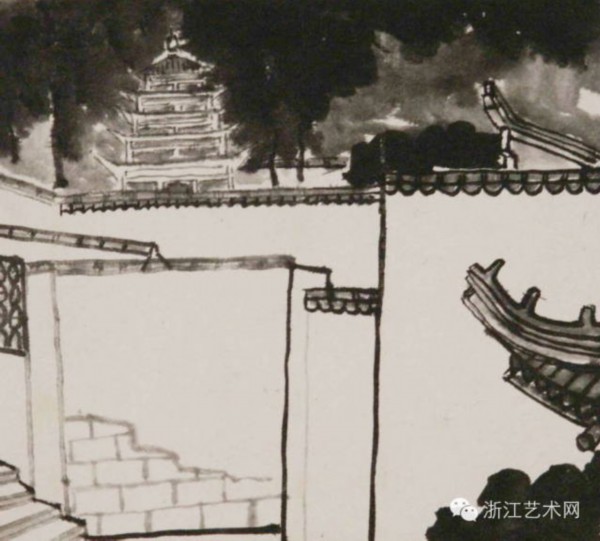

《文峰塔》描绘主体为中国传统建筑,蕴含中国式审美情趣,散发稳重儒雅的气质。作品构图手法独具匠心,中景为主要对象文峰塔,温润古朴的形象占画面偏右绝大部分比重,近景为塔院建筑局部,产生中国传统元素与观者缩短距离之感。建筑相互叠压,结构复杂但透露出严谨的秩序感。画面写实主义与写意风格交织,造型上并不严格遵循西方透视法原理,屋檐结构不完全精准,稚拙中带有中国画写意的特点,印证了国画大师齐白石所言“妙在似与不似之间”。特别是文峰塔塔檐的飞角处理手法,为画面增添一抹禅意。除此之外,画作色彩清雅,棕红、青灰、乳白分别对应木材、黛瓦、粉墙,看似简单的搭配,弥漫浓郁中国气息,正适合中国人的欣赏方式。本件《文峰塔》耐人寻味之处不仅蕴藏东方趣味,更重要的是融合西方技巧和西式思维观念,绘成“中西结合”的深邃画面。庞薰琹利用拉低地平线的手法,留出大面积的蓝白色天空,远景中点缀的游云、现代楼房和树笔触松动,色彩饱和度低,与中近景形成对比。作品偏向概括大色块的用笔方法,部分平涂痕迹重,明显受到印象派、野兽主义和维也纳分离派的影响,色彩调配又有郁特里罗的影子,组合出装饰意味浓厚的和谐自然的色调。

画面下方写有两竖列作者签名“庞薰琹一九七九年六月十八”,庞薰琹的油画作品签名多为印签或签写在画作背面,像《文峰塔》中作者名与日期齐全又出现在画作正面的十分少见。

油画《文峰塔》局部

画作系庞薰琹在南通工艺美术研究所讲学期间创作

“当时,庞薰琹正在南通工艺美术研究所讲学。他是站在研究所二楼的拐角处,面对着文峰塔画完这幅作品的。”南通沈寿艺术馆馆长卜元见证了庞薰琹创作《文峰塔》的全过程,并用相机记录下了那时的场景。卜元回忆,当时的庞薰琹已经70 多岁,一头银丝,饱满的脸庞总是挂着微笑,为人和善、幽默,治学十分严谨。

1979 年庞薰琹在南通工艺美术研究所给大家上课示范创作了本作品

对于这件事情,徐艺乙也印象深刻。当年曾在南通工艺美术研究所从事剪纸设计的他,如今是南京大学历史学系教授。他说:“我记得,袁运甫先生的老师庞薰琹当时也来到所里上了三个半天课,还现场示范画文峰塔。据说老先生当时已经不再给本科生上课,每学期只与他名下的研究生聊半天。我们是何其有幸?”

庞薰琹作完此画后,就将它留在了南通工艺美术研究所。很长一段时间,这幅画一直挂在卜元的办公室。后来,卜元离开了南通工艺美术研究所。再后来,他得知这幅画竟以几万元的低价从南通工艺美术研究所卖了出去。几经流转,如今,它以天价再次出现在人们的视线中。

庞薰琹在通期间,还曾创作了一件水墨画作品《南通小景》,被江苏省美术馆收藏。

《南通小景》 水墨 1982年 江苏省美术馆藏

关于文峰塔

文峰塔位于南通市城区东南古运盐河畔,城区东南濠河畔,市区文峰公园北侧,有一组明清建筑,园林风光别具一格。这里史称“五福寺”,现名“文峰塔院”,为南通市文联、南通书画院和个艺术馆所在地。院内有文峰塔一座,为南通三塔之冠。

文峰塔始建于明万历年四十年(公元1618年)。塔为青铜瓦,白墙红柱,仿楼阁式。砖木结构,五级六角,每级均有小室,每面一门两窗,内设扶梯,外有护栏。飞檐翘脊,饰以龙首、仙人、走兽,系以金铎。塔顶有刹,高10.33米,刹座作覆钵形状,上置承露盘。刹杆穿以七重相轮,顶由仰月、园光、宝瓶构成,并用铁索与塔顶相连,使宝塔显得庄重华丽,挺拔高耸。塔身砖砌,每层塔门四隐四现,上下交错,六角攒尖顶,塔刹细长,上有相轮七重,腰檐伸出较长,檐角向上反翘,古朴优美。

文峰塔高39米,雄立城之东南,是南通人崇文兴业的文化象征。据《通州新建文峰塔记》碑文记载,文峰塔是为“补山水之形胜,助文风之盛兴”而建。相传,明代兴风水之说,言自淮水以南一马平川,千余里内仅南通有狼五山,此为南通的“官禄宫”。当时凿山取石,构筑新城,营造园林,破坏了“官禄宫”,以致通籍举子屡试不爽;通籍官员多被贬斥。于是有人提议城东南地势低洼,润泽文脉,可造文峰塔、三元桥,必补山水之形胜,助文风之兴盛。或许历史的巧合,南通建城千年中的前500多年里,没有出什么名人。直到16世纪初明后期,方有了凌相凌楷兄弟、马坤、陈尧陈大科父子及侄儿陈大壮、顾养谦顾国宝祖孙以及范风翼、包壮行等近百个进士,遂出了胡长龄、张謇两个状元。其实“江山代有人才出,各领风骚数百年”,人才辈出,这是历史的必然,以塔附会,仅是美谈而已。

文峰塔院,是先有塔,后建寺院的。因塔建寺,名曰“五福寺”。相传建寺时,曾有五个大蝙蝠出现,巨如车轮。也有传说文峰塔上曾有五个红蝙蝠做窠,所以这座塔院定名为五福寺,这是另一番神话。岁月侵蚀,五福寺早已废毁,而文峰塔却几经修复而保留。这一切,院内的六朝古松是最有权威的见证人。文峰塔曾于清嘉庆二十五年(1820年)大修,上一次修膳要追溯到二十世纪七十年代,当时仅是进行了小范围的抢险式维修。三十年来,文峰塔虽然主体结构尚好,但屋面、栏杆等皆有破损,不少飞鸟筑巢其间,也对塔身保护造成了一定影响。建国后的两度修理后又焕发出青春的光彩。是我市目前现存体量最大的风水建筑,现为南通市级文物保护单位。登高眺远,可俯瞰南通全城,文峰塔院为庭院式建筑,是市文联、书画院、艺术馆所在地。近十年来,文峰周围新添了富有特色的庭院式建筑,称文峰塔院。2005年9月,南通博物苑百年苑庆暨中国博物馆事业百年庆典活动在南通举行,为此,市政府专门拨款100多万元,对文峰塔这一明代文物进行大规模维修,再现文峰塔雄姿。此次实施的文峰塔亮化工程,依据该塔的建筑特点和结构特点进行设计,分为屋面亮化、飞檐棱角亮化和墙面亮化三个部分。其中,顶层屋面由装在两角中间屋檐上的白色投光灯打亮,以下各层屋面分别由装在上一层栏杆底部的白色投光灯打亮。每一层的屋檐及棱角由安装在该层栏额上的黄色角灯打亮。整个亮化工程纳入濠河风景区亮化集中控制系统,文峰塔也将成为东南濠河上最为靓丽的风景。现在,登塔眺望,濠河波光,繁华市井,历历在目,令人心旷神怡。

(来源:南通日报、江苏广电融媒体新闻中心 编辑/吴颖)