看到一根根芦篾,像一条软软的丝带,在老人的手中轻盈地舞动,总会让人想起,那些席地而坐的凉席、穿行雨林的斗篷。

今年79岁的周硕礼老人,正是那些凉席、斗篷的制造者。5年前,他从三棵树乡韩庄村搬到埠子镇西门村金泰雅居生活,还不忘把老手艺带到这里,每天忙着编织酱醋厂罩在酱醋缸上用来遮风挡雨防灰尘的斗篷。他编织的斗篷有直径1.1米和0.8米两种。大的一天可以编3个,每个价格30元,小的一天可以编4个,每个价格20元。这些都是定制。快80岁的人一年还能挣一万多元。

周硕礼9岁那年跟随父亲学习编织芦席和草帽,在这个行当他干了一辈子也没有丢下这门手艺。

芦席和草帽现在基本没人用了,唯有斗篷还有市场,他手里的活一直没断。

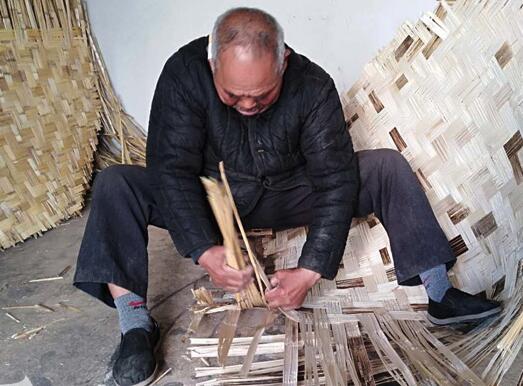

↑ 劈芦苇

编斗篷需要几道工序,首先是将芦苇劈开,同时去掉腐朽部分。接下来是用石磙碾压芦篾。压芦篾不能顺着芦苇压,而是横着压,这样芦苇节才不会断掉。第三道工序是去皮,把芦苇上的叶皮去掉,这样,芦篾才会光滑。下一步是平编,就是将芦篾铺在地上编织,按照经线和纬线的分布来编织斗篷的帮子。平编一半后找到原点,开始围编,从原点处开始编成上尖下圆的斗篷。斗篷的雏形编织好后,开始切边,将两个一样大小的斗篷套在一起,先把顶部用绳线固定,然后把底边切齐。最后一步是收边,用比较粗的芦篾把底边包起来,一边包一边用麻线捆扎结实。就这样,一个斗篷就编织好了。

周硕礼说,在三棵树、埠子、罗圩、龙河、归仁以及凌城这一带,目前只有他一人还在干这一行当,他教的六七个徒弟以及自己的两个儿子早都不干了。

↑碾压芦苇

说起自己干篾匠这一行,周硕礼有很多回忆。1965年他被三棵树编织厂要去专业搞编织,干了半年,大队又把他要回去担任生产队长。即便如此,他也没有荒废篾匠这门手艺。

到了1982年,土地分到户,大家都向万元户看齐,手艺人除了种好地,就是做好手艺,那时候芦席、草帽之类的手工艺品市场看好。在周硕礼的带动下,周边几个村民小组不少人都当上了篾匠,大家往往是凌晨四点起床,纷纷拉着装满斗篷的平板车,到宿迁东关口的酱醋厂去卖。上午9点左右,大家卖完斗篷就到厂房外的小吃部,一起吃包子,喝辣汤。包子还在,辣汤还有,但满车斗篷的景象却一去不复返。

想起那个年月赚点钱不容易,周硕礼至今没忘一件事。有一次,和他拼车的老韩边吃饭边等人,这时来了一位骑自行车的男同志,车的后架上挂着连体的柳条筐。那位男同志匆匆忙忙吃过早点,就骑车走了。10点左右,同伴们陆续到齐,吃完饭准备回家时,他看到桌子下有一个蓝布包,里面有叠得整整齐齐的小额钞票,总共不到150元。在那个猪肉不到一块钱一斤的年代,这笔钱不是个小数目。因为大家都要回家过小年,周硕礼决定自己留下等失主。等到中午12点多,失主慌慌忙忙来到早点铺,向老板打听情况。老板说,你算是遇上好人了,哝,那位捡到钱包的好心人已经坐那等你两个多小时了。

物归原主后,周硕礼往家赶,走到小关庙巷准备左转,被一辆冲出来的自行车撞到了左腿,他摔倒在地。等他缓过神来,看到骑车的女同志吓哭了。他试着站了起来,感觉没事,便对她说:我不会讹诈你的,各走各的吧。他一瘸一拐没走几步,就受不了啦,原来小腿骨折,为此打了两个多月的石膏。他也没有找那个撞到他的女同志讨要医疗费。他说那时人们的生活都不容易,他凭着手艺还能赚点钱,有人比他困难的多。

↑编织芦苇

周硕礼干篾匠这一行已经70年了,在经年的风霜烟尘中,10根被芦苇篾切割过的指头和粗糙的手掌,到处是被篾片刮伤的痕迹,一层又一层。

指间谁问旧伤痕,老篾匠一辈子,似乎都在用一根根苇条编织着一缕缕金色的时光、编织着一个个温暖的记忆、编织着他心底最幸福的细弱和柔软。在繁华褪尽的落幕里,品着世事的清欢。

(来源:速新闻;编辑/黄河清)