一顶牛仔帽、满头白发、一身米色休闲衫,走到哪里都提着他的专业相机,如果昨天你路过南京新街口、鼓楼等地,可能会遇见这样一位扎眼的外国老人。他叫Peter Alberti,今年已经82周岁了,他是多伦多大学的荣誉退休教授、世界卫生组织全球预防聋和听力减退首席专家,还是个“南京迷”。从80年代第一次来南京,他拍摄南京的时间跨度横跨30年,留下了上万张照片。而他的老友,江苏省人民医院耳鼻喉科的卜行宽教授,还为他出了一本中英双语的摄影画册《看中国》。

从前车马慢,成都到南京花4天

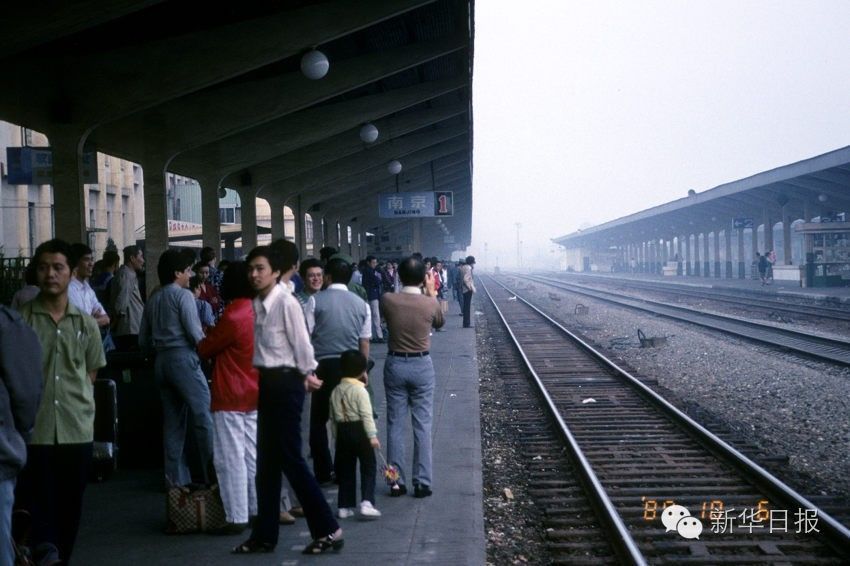

1985年,南京与安大略省结为友好省,各领域开始了交流。两年后,当时是多伦多大学耳鼻喉科系主任的Peter Alberti第一次来到中国,从成都到南京,飞机、轮船、火车,各种交通工具轮换着,Peter Alberti花了整整四天的时间。上海到南京,坐火车“况且况且”的就要4个小时。那时候南京给Peter Alberti的印象是灰暗的。除了金陵饭店,到处都是低矮的房屋,街道狭窄破旧,但中华门附近一排排白墙灰顶的民居所呈现出的南京特色与厚重的历史感,却让Peter Alberti喜欢上了这个城市。

南京长江大桥,大桥87年。Peter Alberti摄

桥梁对比,现在有更多的跨江大桥。Peter Alberti摄

火车站对比,1987年。Peter Alberti摄

和谐号。Peter Alberti摄

如今的火车站。Peter Alberti摄

之后近30年,Peter Alberti 15次造访中国,有9次都到了南京。每一次他都要带着相机记录南京,“这个城市原来缩得很紧,但现在像花一样开放了。Peter Alberti说。

爱拍变迁中的建筑,也记得一棵树

“南京现在有多少条地铁线了?”对于南京的“近况”,这是Peter Alberti第一个想了解的问题。南京的奥体新城,也是他这次“街拍”的重点。

2005年,Peter Alberti第四次来到南京,那一次他在南京生活了两个月。工作在省人民医院,住在珠江路附近,时常去玄武湖散散步,两个月里,他像个南京人那样过日子。

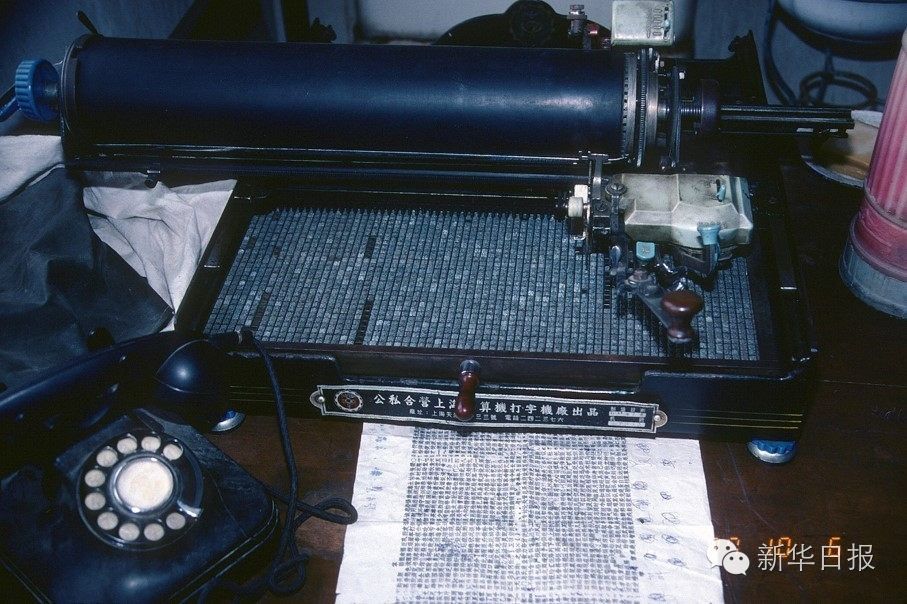

打字机。Peter Alberti摄

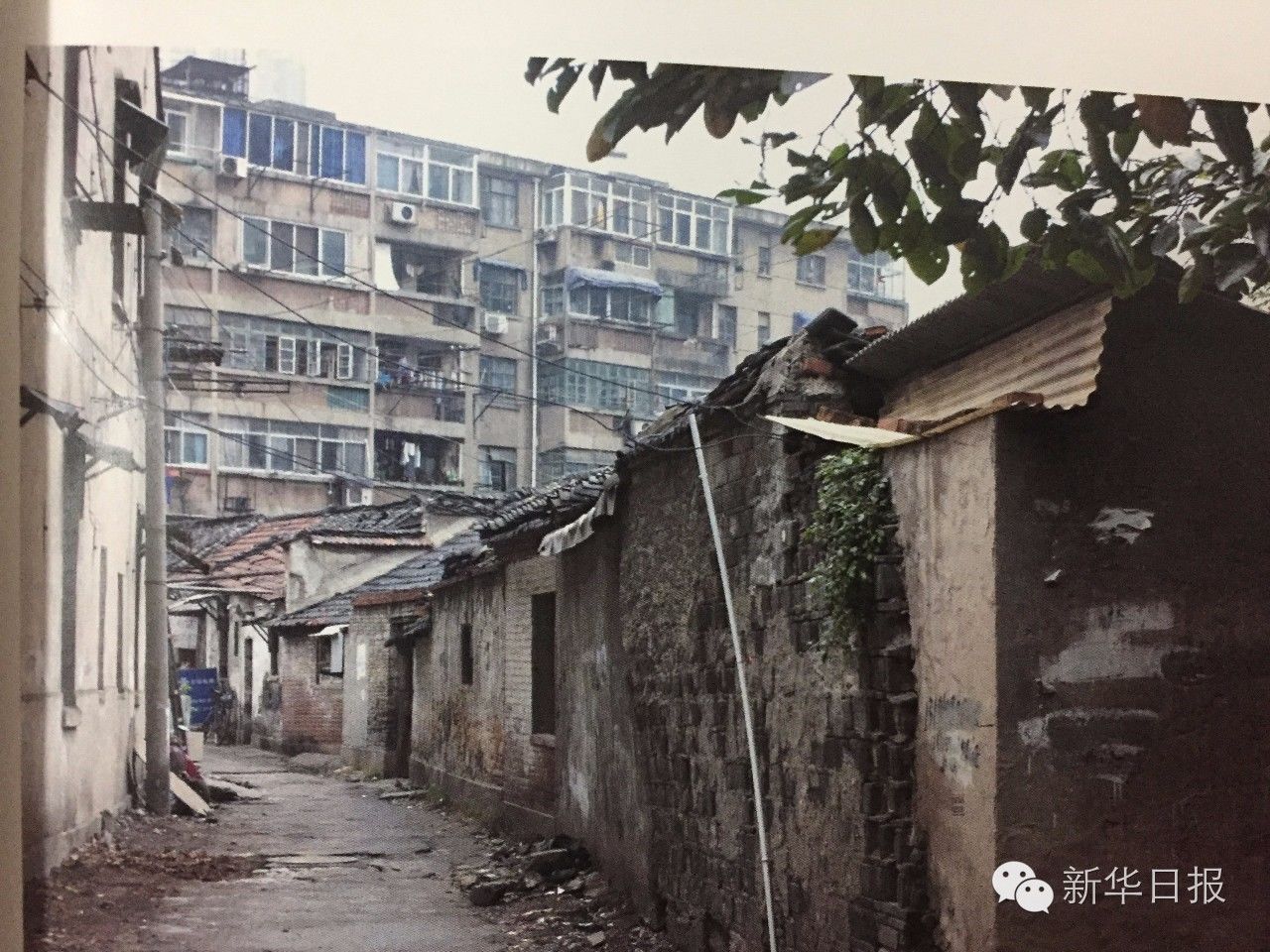

南京的奥体中心就是在那一年建成,地铁也在同一年开通,他是这两件大事的见证者。背景已经是高楼的建筑工地、等待拆迁重建的小破屋,他的不少照片都在展示着那时的“南京速度”,下一次来南京,同样的地点可能已经变了样。

偶尔也会有熟悉的味道,比如街角一棵不起眼的树,Peter Alberti路过也要举起相机拍下来,只因为上次来时也给这棵树留了个影,这次来又长高了不少。他对南京的细致观察不输于久居此城的当地人。

重建前的小破屋,2005年。Peter Alberti摄

图片说明(摘自Peter的画册):这些等着拆迁的建筑位于南京市中心。后面是一些上世纪60年代的公寓楼。它们现在已经被豪华的商品房所代替。

照片里还有不少消失的老物件

30年,9次来南京,上万张照片。Peter Alberti曾经将他关于中国的一部分摄影作品在多伦多进行过两次展览。从最开始的胶片到数字照片,Peter Alberti的作品里能看到不少已经在我们生活中消失的老物件。

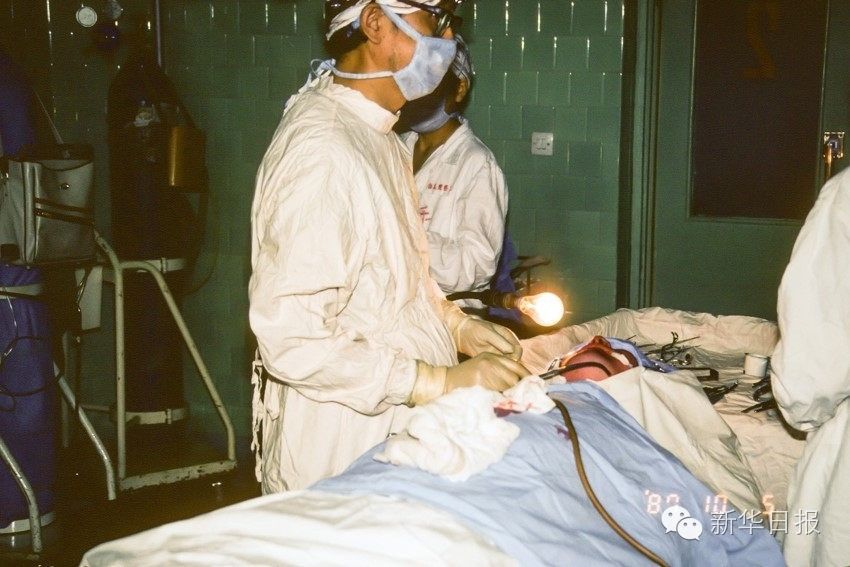

如果不是Peter Alberti的照片,我们大概已经忘了80年代医院诊室里还有标志性的铁丝脸盆架、装剪子镊子的搪瓷盘子。检查耳朵的灯光甚至手术照明的灯光,竟然是一盏白炽灯。也难以想象,身形硕大的铅字打字机已经算是高档的办公设备了。

诊室对比,1987年。Peter Alberti摄

诊室对比,2005年。Peter Alberti摄

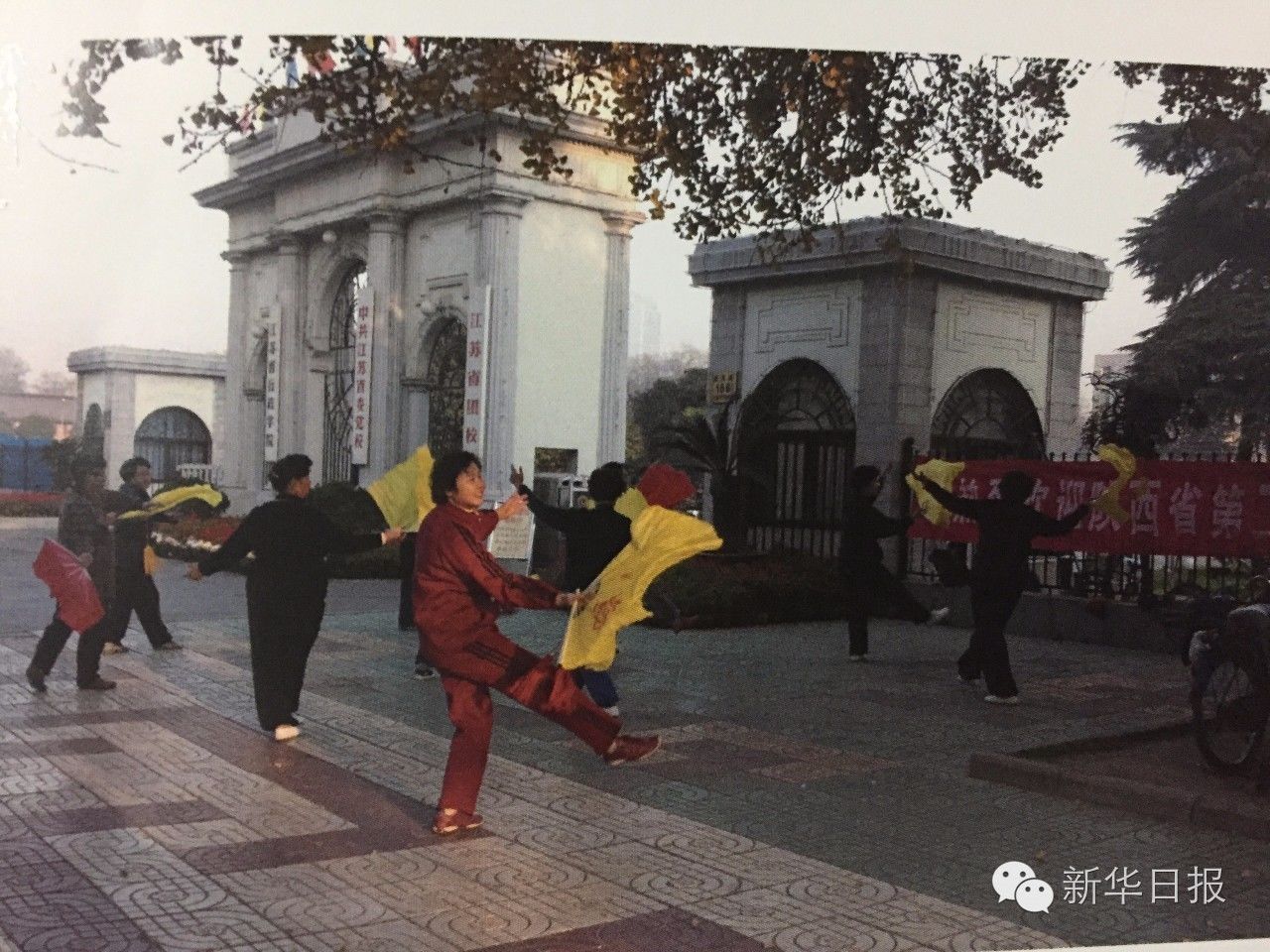

“你问让我印象最深刻的是什么,当然是人。” Peter Alberti的照片里,还有不少陌生人,城墙下、党校门口晨练的老人,街头神色焦虑地打公用电话的女人,现在回看充满时代感的一个个瞬间被妥帖地记录在一张张底片上。同样让Peter Alberti感慨时间流逝的还有在南京两个月接触的学生们,当年他们与Peter Alberti亦师亦友,大叫着喜欢哈利波特、烦恼着感情的毛头小伙和大姑娘们,现在不少已经成了各个医院的业务骨干。

老照片,公用电话 ,南京 2007 Peter Alberti摄

图片说明(摘自Peter的画册):带有多部电话的临街店铺是城市本世纪初街上的风景。那时,手机刚刚普及。一天早上,我在上班路上拍下了这张照片。

党校门口的晨练 2005 Peter Alberti摄

图片说明(摘自Peter的画册):这是最令南京晨练者喜欢的地方之一。晨练包括舞剑、旗舞、羽毛球和太极拳。近来锻炼的范围扩大了很多,甚至跳起了交际舞。

他与老友一起守护江苏人听力

Peter Alberti与省人医新大楼合影

摄影是Peter Alberti的副业,作为全球首席的防聋专家,Peter Alberti每次到南京,都是协助中国防聋工作的开展。1987年第一次到江苏,他就江苏省人民医院的卜行宽教授相识。1989年,卜行宽教授前往多伦多大学成为访问学者,这也是江苏与安大略省医学交流方面第一位政府官方访问学者。这一年的时间,卜教授与Peter Alberti成为挚友。

当时整个亚洲对听力学并没有重视起来,国内助听器验配还非常落后。在多伦多大学卜行宽教授见识了不少新理论与新技术,当时的真耳测试助听器验配设备很昂贵,一台要6000加元。在Peter Alberti的帮助下,卜教授寻找到了慈善资助购入了一台。一年访问期满,这台机子成了卜教授最重要的行李被带回了国内。国内第一台真耳测试助听器设备,就这样出现在江苏的医院中。

“老友”卜行宽教授1987年在做手术。Peter Alberti摄

手术室对比,2005年。Peter Alberti摄

Peter Alberti、卜行宽教授与全江苏第一台真耳测试助听器验配设备设备

Peter Alberti作为WHO的防聋专家,也一直关心江苏防聋事业的发展,卜教授在诊疗与科研之余,还致力于保护听力的公益事业上。在他的呼吁与推动下,江苏新生儿的听力筛查项目的实施了起来,众多听力问题患者争取到了救治时间。此外,他还协助江苏金陵职业技术学校开展了助听器验配师资质培训班,2011年至今共培养了2000余名助听器验配师。全国40%的助听器验配师,都来自江苏。

来源/新华日报(始发于2016年9月) 编辑/刘静