说实话,一开始让我写山塘,我是拒绝的。

因为山塘不好写,众所周知的山塘,基本商业化了,而且人特多。山塘这半边介绍给读者,基本属于暗送秋波给瞎子看。因为大家看了说好好好,然后去一玩挤挤挤。回来就能把书给烧了。

然后领导发话了,那你写另外半边山塘。

我说那也不行,因为另外半边山塘真的是小众的。搁以前,要去那半边山塘,首先要挤过一条菜市场,很多人到这里就望而却步了。而且景点分散,很多也不开,只能走走怀古而已。我曾经带着老婆孩子去走过,除了我一个人觉得很有味道,家里大多数人认为我的脑子坏掉了,才会走那么远的路,看了一堆基本没啥的景。

于是领导生气了,说你就会瞎BB,我们的读者辣么有情调,难道不懂得欣赏那种自然古朴的美吗?

Duang 一下,我的脑洞就开了。

是啊,小众就小众呗,说不定有喜欢的呢。

事实上,山塘原本是一体的。七里山塘,从阊门一路到虎丘。苏州的文人在暮春初夏的天气,就爱弄条小船开过去。当然,也有喜欢走路散步的,就一路晃悠过去。

真正的景点,要从桐桥那里开始。

说到桐桥我又得BB 两句。这座桥现在看上去很傻很天真,而且两边的桥栏还经常挂着附近人家晒的被子,看上去也没啥特别。

当年这里可是大热的景点。有本写虎丘山塘一带风土人情的小书特地把名字取成《桐桥倚棹录》用来说明自己的书货真价实。

从桐桥开始,山塘进入自然状态。很正常,就算是古代最热闹的时候这里往前到半塘也叫野半塘。这野半塘是什么状态呢?暮春三月,江南草长,杂花生树,群莺乱飞。

丘迟形容的江南风光,基本就是这里的状态了。特别是到野芳浜一带,河中一座断桥,两岸柳枝抽条,下午的时候阳光透过枝叶,在河面上洒下点点金波,这种景色配上空气若有若无的甜香,基本上就是一幅画了。

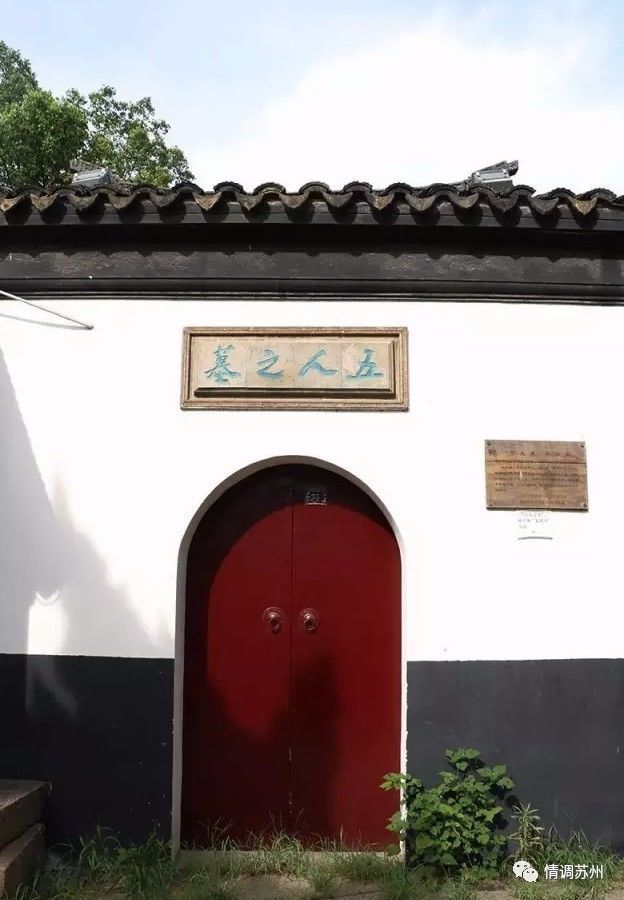

再往前有更多景点出现。诸如五人墓、葫芦庙、白公桥。五人墓是魏忠贤的生祠,后来改成这五位的墓了。葫芦庙就是曹雪芹大爷写到书里的那个。白公桥的意义和西湖白堤一样,因为这山塘就是白居易造的,所以这座桥就是纪念他的。这些景点,有的不要钱,有的收一点点钱,有的不开门。能不能进,要不要进,其实全看你的个人想法。

山塘的终点,是那个歪歪斜斜的虎丘塔,到了这里旅程才算圆满。

古人走一次山塘,其实很舒服,跟郊游一样。

现代人却很少有完整走一次的经历了。因为现在你要这样走一次,你得过三关。

第一关,是浮躁。山塘的起点,游人如织。在这里,很多人往往会觉得,前面也就是这样了,于是不再向前。

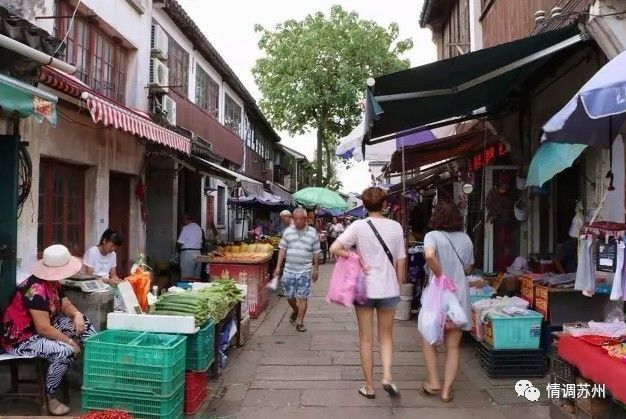

第二关,是虚妄。游人之后,紧接着是一个菜场,人比前面的游客还要多。走到这里,有很多人觉得景色已尽,不再往前了。

第三关,是恐惧。走过菜场,半塘前后,有很长一段路荒无人烟。只有空虚寂静的风景陪着你。绝大多数人,走着走着就觉得不知所往,于是开始回头。

从阊门这一红尘中第一风流富贵地开始,一路历经浮躁虚妄恐惧,然后看到了无数风景。

最后,到了虎丘。虎丘其实是一座禅寺。红尘中走来,到最后色空两忘。

这条山塘,你走过吗?