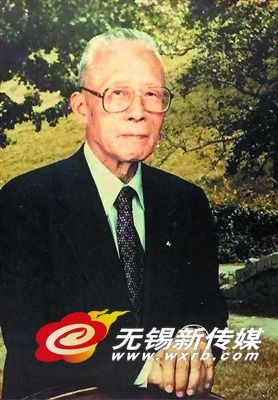

顾毓琇先生1902年出生于无锡,1923年被公派赴美国留学,获麻省理工学院博士学位。1928年回国,曾担任清华大学工学院院长、中央大学校长、国立音乐学院院长、国民政府教育部次长、中央政治大学校长、中国电机工程学会会长等职。1950年移居美国,为麻省理工学院客座教授、宾夕法尼亚大学终身教授。顾毓琇先生是国际公认的电机权威、自动控制理论先驱,曾获得过“兰姆”奖等国际学术奖项,出版科学、音乐、宗教研究等专著及小说、诗歌作品共85部。顾毓琇夫妇先后于2002年9月9日和2006年2月22日在美国奥克拉荷马市驾鹤仙逝。2006年,顾毓琇先生及其夫人王婉靖女士的骨灰在其家人的护送下,在家乡无锡安葬。

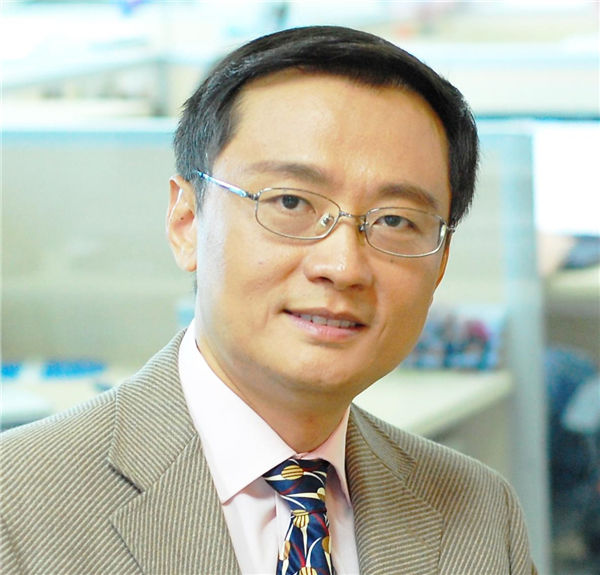

前不久举行的江苏发展大会无锡乡贤恳谈会上,在唐英年、荣智健、许智宏等乡贤发言之后,身着浅色西装的顾宜凡,彬彬有礼地走上讲台,大方地介绍自己,介绍自己的家族。

顾宜凡也许不如唐英年、荣智健等令家乡人感到熟悉,但提到学前街上的顾毓琇纪念馆,在无锡可谓无人不知,对中国近现代史熟悉的人对顾毓琇一定不会陌生,而顾毓琇便是顾宜凡的祖父。很长一段时间,顾宜凡不愿意对别人说自己的祖父是顾毓琇,每当别人以顾毓琇之孙的方式来介绍时,顾宜凡内心还会产生抵触,他不喜张扬。直到有朋友对他说,顾毓琇作为世纪文化老人,不仅属于顾家,应该让顾毓琇的思想、精神为更多人知道,这是一件对公众有益的事。顾宜凡这才活跃起来。

顾宜凡在恳谈会上说,自己30多年前去了美国,自小从祖父顾毓琇大量的关于家乡的诗篇中积累起对无锡的向往,向往无锡的秀美风光,向往无锡的人文传统。家族里带着无锡重视文化、重视教育的基因,祖父年幼丧父,在母亲的抚养下与六个兄弟姐妹刻苦求学,这样一个艰难的家庭最终却出了“一门五博士”。每次回到无锡,他都会感慨,有这样丰厚的教育、文化传统,无锡应该拥有更多更好的大学。顾宜凡在会上号召嘉宾们一起许下大愿,希望无锡教育事业未来发展得规模更大、层次更高、影响更深远。短短几分钟的发言,顾宜凡给人的感觉温文儒雅,讲话不紧不慢。桑梓之情,溢于言表。

做人做事以祖父作为毕生的榜样

学前街3号,顾毓琇纪念馆,是世纪文化老人顾毓琇先生的故居,建于清嘉庆年间1807年,这里是一层六开间五进坐北朝南的典型江南民居式建筑。顾毓琇兄妹七人,其中顾毓琦为德国汉堡大学医学博士,顾毓琇为美国麻省理工学院科学博士,顾毓琦为美国康乃尔大学哲学博士,顾毓珍为美国麻省理工学院科学博士,顾毓瑞为中国台湾文化大学博士。顾氏“一门五博士”成为无锡地方佳话。

顾毓琇则被称为“电机权威、教育专家、文坛耆宿、桂冠诗人、话剧先驱、古乐泰斗、爱国老翁”。

1949年,许多中国人都面临着一个抉择,留在大陆还是前往台湾。顾毓琇当时正在上海治病,打算病好后继续留在上海教书。“父亲曾回忆,祖父在上海的时候,就曾经讲过,共产党来了,我一样教书。而且他在共产党内也有不少学生,都希望他留下来。”顾宜凡告诉记者,但就在顾毓琇做好一切准备继续投身教育事业的时候,国民党当局已经安排其离开大陆。1950年,顾毓琇带着夫人王婉靖和部分孩子辗转到了美国,剩下两儿一女因秘密加入共产党留在了大陆。顾宜凡的父亲顾慰庆,正是顾毓琇留在大陆的子女之一。

这一别就是24年,由于种种原因,顾毓琇一直待在美国。而顾宜凡出生后,在很长一段时间里都不知道祖父的消息。顾宜凡说:“期间音讯渺茫,唯有一次祖父托杨武之先生给我姑姑带回了一块手表。”直到1972年,尼克松访华,中美关系步入了新阶段。第二年8月,顾毓琇夫妇才回到阔别已久的祖国与亲友团聚。

那是顾宜凡第一次见到祖父母。当时中国的经济条件还比较艰苦,顾毓琇看到子女在大陆的生活条件后,心里面比较心疼,他尽自己所能,为子女家里添置家具,尤其对孙子、孙女们的教育问题关怀备至,通过言传身教希望孩子们了解到做人的道理,希望书香人家的传统能够得到传承。“祖父希望我们能学习一套足以立身的硬本事,所以我们后人都学了自然科学。”在祖父的关心下,1985年,顾宜凡到美国伊利诺伊大学攻读电气工程和计算机科学专业,这让他有了更多的机会近距离与祖父相处。

回忆祖父母晚年在美国的生活,顾宜凡印象深刻。“他们乐善好施,到处捐款支持教育事业,自己的日子却过得非常简朴,住在一个很小的公寓里,祖母到了90多岁还自己做饭。国内有关部门多次邀请他们回国定居,但都被祖父委婉拒绝了。祖父总说回来要给大家添麻烦,受用不起。他还认为在海外居住更方便向中国领导层谏言。”顾宜凡说。

“祖父做人做事总将‘公’字放在前面,个人排在后面,他一生清高,毕生追求‘人格和精神的独立’,我处处以他为榜样。”顾宜凡说。

弃工从文为祖国搭建对外传播桥梁

顾宜凡一直成长在北方,第一次来家乡无锡是过来逃难的,那时候正处文革期间,顾宜凡的父亲作为知识分子,加上有亲人在海外的因素,也成了批判的对象。在当时动荡的社会里,他随家人第一次来到无锡亲戚家里住了一段时间。这是顾宜凡第一次来到江南,他接触了很多新鲜事物,虽然那时年龄只是五六岁,但对这次故乡之行,他一直留有很深的印象。

祖父回到国内与全家人团聚,某种程度上改变了家族里顾宜凡这一辈人的命运,在祖父的庇护下,他们有了更好的成长条件。与祖父为伴的日子里,他们也拓宽了自己的视野,尤其是知道了祖父这样一位人物的存在,年轻一辈人的心里有种莫名的自豪感,心里有了根。

顾宜凡早年显现出的艺术天分,注定了他与绝大部分理工科学生的不同。顾宜凡11岁开始学习小提琴,是学校宣传队里最小的队员,他的童声清脆嘹亮,其童声独唱一直是学校慰问演出的保留节目,他从小就对文学表现出强烈的爱好,中学时就已在刊物上发表文章。

虽然文理科成绩都一直很好,但在那个属于“学好数理化,走遍天下都不怕”的年代,顾宜凡考大学时自然也就报考了当时的热门工科专业——“信息与控制工程”。不过,顾宜凡对文学和艺术的痴迷,使他在大学期间对工科专业的兴趣越来越小,却在各种文学征文比赛和朗诵会上获奖,成为当时西安交大名噪一时的校园诗人和播音员。毕业后,顾宜凡很渴望有机会到美国去学习电影,但等到了美国,他才突然发现现实和梦想的距离是多么遥远——高昂的学费和对西方文化积淀的不足使他学习电影的可能性几乎为零。

到美国求学之后,面对生存压力,顾宜凡凭着毅力攻读完自己不感兴趣的专业,取得了工程和管理两个硕士学位。毕业后的工作虽然不错,却并不符合他的梦想,然而他的目标很明确,他所有的坚持都是一步一步地为实现自己的梦想做积累和铺垫。

在当时颇负盛名的摩托罗拉公司总部,顾宜凡从软件工程师做起,之后从事通讯系统设计,然后是智能产品管理,再到全球市场的管理,一口气在摩托罗拉公司工作了10年,为自己实现梦想在经济条件和文化积淀上都做了充足的准备。

但是,最终让顾宜凡毅然放弃舒适而富有前景的工作的关键因素,是国际上对中国越来越严重的误解。在美国生活了十几年之后,顾宜凡有两个非常深刻的感受:一是西方对中国的了解非常有限,甚至肤浅可笑;二是中国缺乏熟悉西方媒体运作机制、能运用媒体来有效传播中国信息的人。他感到自己的兴趣和优势能在这方面发挥很大作用。想到能把自己的梦想与民族的需求有机地结合起来,顾宜凡感到非常兴奋和幸运,他毅然在自己职业生涯最有上升希望的时期选择了辞职创业。

讲家国故事对人的关怀是重中之重

1999年,顾宜凡与同样充满才华的妻子诸葛虹云投入资金,创建了中国第一个运用同声传译的国际交流电视栏目《国际双行线》,并参加了北京电视台的新节目竞评。该栏目在当时参加竞争的30多档节目中名列第一,后来被北京电视台搬上荧屏,并在黄金时间播出多年。但就是这样一个在电视专业和社会影响方面都非常成功的项目,由于体制的原因,顾宜凡的公司却没能从中回收一分钱的收益。

面对挫折,顾宜凡并没有气馁,他要创立一个在形式和影响力上都超越《国际双行线》的栏目。针对当时美国老百姓对中国并不感兴趣的现实,他认为要让美国人感兴趣,必须从他们已经感兴趣的人或事情入手,于是就产生了邀请外国名流与中国的代表人物对话的想法,希望通过外国名流间接地吸引外国民众对中国的关注。

想法是不错的,不过要有可操作的实现途径。要实现两国名流对话,邀来送往是不可行的。顾宜凡的理工科背景发挥了作用,他介绍,经过了解,当时电视行业最多是卫星单向实时传送,很少用双向传输,即使是CNN、BBC等国际媒体也几乎不用。当时,为实现国际卫星双向实时传送而要付出的高昂的栏目制作费用、复杂的技术要求、多方位的国际协作,使很多老一辈电视专家都称其为“不可完成的任务”。

顾宜凡做到了。2002年,经过与卫星公司及各有关方面的反复沟通、测试和艰苦谈判,中国电视史上首次运用国际卫星实时双向传送的大型跨国交流栏目《让世界了解你》终于在中央电视台国际频道的黄金时间开播了。

“当时包括无锡在内,很多城市的市长都通过我们的平台和美国的市长实现了交流,取得了很好的预期效果。”顾宜凡说,《让世界了解你》在国内和海外演播现场之间,邀请国内外的高层政要和有代表性的普通民众,通过国际卫星双向实时连线,实现了中外人物之间如同“面对面”的直接跨国对话。它使大批闪耀着现代风采的中国各方面的代表人物将中国新的改革理念、方针政策和鲜活实践以轻松活泼的谈话形式传播到世界各地,使海外观众从中体会现代中国人的思想、行为、意识,感受中国社会现代化脉搏的跳动。

顾宜凡通过《让世界了解你》这个平台,使一对又一对素昧平生的中外人物和城市、乡镇、企业在电视上结缘,并促成他们屏幕之外的实际合作。对话之后,有的结为姊妹城市,有的开展经贸合作,硕果累累。这种电视屏幕之外的国际平台,是《让世界了解你》的独创,也是该栏目的一个重要功能,被媒体专家认为是中国对外宣传的突破和创新。该栏目在央视国际频道播出5年多,顾宜凡不仅担任栏目的总制片人,还担任主持人。栏目不仅产生了巨大的影响力,顾宜凡通过“制播分离”培育的该栏目的广告时段,也成了当时央视国际频道价格最高的时段。

经过近十年积累,2009年,顾宜凡创办了全球首个面向世界的中国非官方电视台,一度成为了唯一进入西方主流社会、专注于传播中国内容的24小时民营英文媒体。不过,在西方的传媒格局中,眼下中国媒体谈论“夺取国际话语权”并不乐观,仍须付出巨大努力。在当前的传媒环境下,人们的情感和情绪占了上风,如何讲好“中国故事”“无锡故事”?顾宜凡的答案是——要把无锡“人”放在重要位置。鸿篇巨制的宏大叙事中如果缺少了对人、对精神的关照,就难以引起受众的共鸣。搞传播,最佳的效果和最终的追求是深入人心,而要到达人心,传播者就一定要心中有“人”。

自2013年起,蓝海电视开始向全媒体方向转型,如今的重心已经移到云平台建设上,这一平台提供集媒体服务及传播于一体的融媒体,聚集了来自全球的上千名制作人和六千多家主流媒体用户,通过这一平台协同制作出一个个闪耀着人性光芒的故事,其中有数万个以中国为内容的视频。顾宜凡希望家乡的故事也能通过这一平台引起全球数亿人的关注。

(来源:无锡日报 编辑:张闻芝)