中国“北斗”是继美国GPS、俄罗斯格洛纳斯之后,全球第三个成熟的卫星导航系统。智能手机靠它来精准定位,车载导航选出最佳路线、共享单车用它来解决乱停乱放的问题……生活中,我们越来越离不开北斗导航。从泰州姜堰走出来的中国科学院院士杨元喜,便是“北斗”的副总设计师。

“少小离家老大回,乡音无改鬓毛衰”,这句诗恐怕是杨元喜的真实写照。18岁时,杨元喜带着对知识的渴求离开家乡,一晃眼,在外地求学、工作就已近半个世纪。如今,61岁的杨元喜依然忙碌在研发设计第一线,并保留着浓浓的乡音,他笑称:“这可能和单位里不少业务尖子都是家乡人有关系。泰州出了不少测绘和卫星专家,院士都有几个。在这种环境下,自己的生活习惯和40年前没有差别”,对家乡的自豪和深情不言而喻。

家乡尊师崇文,童年理想是当教书匠

杨元喜出生在江苏泰州梁徐镇。“当年叫梁徐公社,其实就是一座典型的苏北农村,当时的生活条件还是非常穷的。1974年12月,就是18岁那年我离开了家乡,出去闯荡。”1977年,恢复高考第一年,杨元喜考上了郑州测绘学院,学习大地测量和卫星导航。

说起自己的成长经历,杨元喜最感激的就是家乡尊重知识的氛围。“梁徐镇是个尊师崇文的地方,在这种氛围下,虽然生活很穷,但我的父母仍坚持让我读完高中。”令他至今难忘的是,在梁徐中学读书时,一位老师曾说过,中国发展离不开知识,而一个人没有知识也就不会有什么大出息。他还记得,村里有位小学老师,虽然只有小学文化,但全村的老老少少都尊称他为“先生”。“所以,我从小就羡慕老师,还立志长大后也当一名老师,哪怕是最基层的‘教书匠’。”

泰州姜堰一景

考上大学后,因成绩优异,杨元喜毕业留校当老师,先后做助教、考硕士、博士,留学美国、德国,并获得学界著名的“洪堡奖学金”和“国家杰出青年基金”,也成为学院里第一个只用2年时间就从讲师升为副教授,再用2年从副教授晋升教授的老师。杨元喜一直从事大地坐标系统的研究与建设,2007年当选中科院院士。

后发先至 “北斗”闯出独特优势

作为北斗的副总设计师,杨元喜的工作主要是协助总设计师负责北斗系统的顶层设计,并侧重北斗系统的运控系统和应用系统建设。其实,他早先的研究重点是大地测量学。当时美国已经有了GPS测量,中国大地测量仍然只能使用光学经纬仪,扛着沉重的仪器爬上爬下。这种落差让他暗暗下定决心:中国人一定要有自己的卫星导航系统!他开始将研究重点转向“北斗”导航。

2000年,北斗导航试验系统首先建成,使中国成为继美、俄之后的世界上第三个拥有自主卫星导航系统的国家。虽然研制过程并非一帆风顺,但中国科学家们扬长避短,充分利用了后发优势,在特色上下足功夫,“有源定位”和“短报文”是“北斗”比GPS更为优越的手段,它能将短信和导航相结合,在需要救援的时候将位置信息发送出去,具有非常重要的军用和民用价值。而后为了更好地服务于国家建设与发展,满足全球应用的需求,中国又启动实施了北斗卫星导航系统建设。“时至今日,北斗系统已经成为中国的一张‘名片’,这令我感到很自豪。”杨元喜说。

期待江苏形成自己的特色导航产业

在杨元喜看来,江苏经济发展具有得天独厚的优势:“首先,江苏环境优美、四季分明,全国比江苏自然环境还要好的地方不多;第二,江苏人才汇聚、人杰地灵,更重要的是,江苏人聪明勤奋;第三,江苏科教资源高度聚集,比如南京的高校数量,在全国都排在前列;第四,改革开放以来,江苏在经济、科技的发展上已经积累了坚实的基础。”

他认为,江苏未来发展的着力点,应该落在高技术制造领域,依靠技术促进发展、服务社会,特别是电子产业,对占地面积的需求不大,而且江苏有充足的人才和成熟、完整的产业链。“具体到导航产业来看,由于江苏基础科研实力强劲,人才高度聚集,比如在南京,导航产业的上游、中游、下游齐备,有一条完整的产业链,所以,我期待导航产业在江苏的发展,能够形成自己的特色,向市场推出自己的特色产品、特色服务,特别是‘定制式的服务’”。

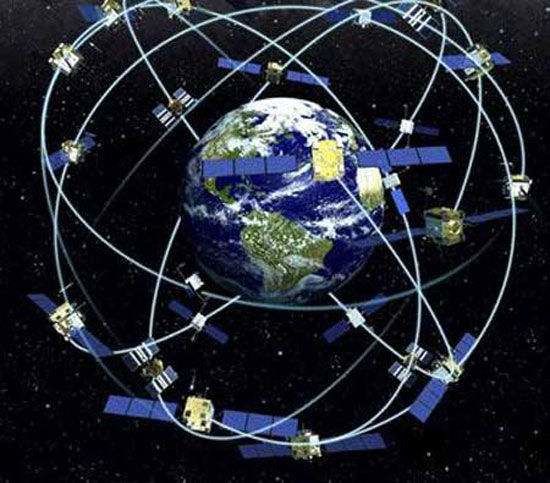

北斗卫星导航系统示意图

杨元喜还注意到,江苏农业发达,路网、水网密布,航运繁忙,这些都是导航产业可以提供定制服务的领域。“比如,北斗导航系统可以在精准农业中发挥重要作用,其中高精度导航可以提高农机的精准耕作效率,精准定位技术可以为局部精准施肥、精准病虫害防治提供支持;北斗卫星导航也可为江河湖泊中的船舶航行的精确导航、调度和航行控制提供支持,因为北斗卫星导航系统的定位的精准度已经达到10米之内,差分定位能达到米级精度。此外,大型城市的交通管理,应急救援,物联网建设等,北斗卫星导航系统都有用武之地。”

最牵挂的事,是泰州老家的发展

家乡不仅是一个地理坐标,也是勾连味蕾的一种精神印记。杨元喜虽常年奔波在外,却一直保持着从小的饮食习惯。每年置办年货的时候,他总要网购不少泰州特产:溱潼的鱼丸子、洋姜、茨菇……

溱潼的鱼丸子

除了舌尖上的追忆,杨元喜心里一直牵挂着泰州老家的发展。为这些年家乡翻天覆地的变化感到欣慰的同时,他也指出了泰州在当下调结构、促转型的重要关口,社会经济所面临的瓶颈问题:吸引人才聚集、落户较为困难的情况有待突破,同时还要思考如何才能打造一条完整、成熟的产业链。“我注意到,虽然现在老家也有高新园区,但里面有的企业可能只是电商和网商。不能算高新技术,所以产业结构还有很大的提升空间。”他以自己的亲身经历为例说:“平时不少导航企业想请我担任顾问,我常常半开玩笑地说,要是你到我的老家泰州去落地,我愿意无条件给你当顾问。但实际情况是,由于缺少完整的产业链,想把他们拉到我们老家还是蛮难的。”

“所以,我现在特别想回报家乡,这个愿望让我魂牵梦萦,是我的‘思乡病’。我觉得我为中国的导航产业发展做了一些贡献,为中国的坐标系统建设做了一些工作,但对于泰州老家的发展还没做什么事,心里的压力是巨大的。”杨元喜不无遗憾地说。走过半生,依然怀揣一颗赤子之心的他,希望未来能为家乡做出自己的回报。

来源:新华日报、江苏广电融媒体中心,我苏网综合整理