我国历来幅员辽阔,水系众多,“水乃命脉,古今皆然,善治国者必先治水,水安则民安。”已是世世代代中国人的共识。与水相处,自有一套——中国人的治水智慧贯通古今,值得细品。而今长江汛期又至,小编就此梳理一些古代优秀治水范例,一起来看看这些值得瑞思拜的答题思路吧!

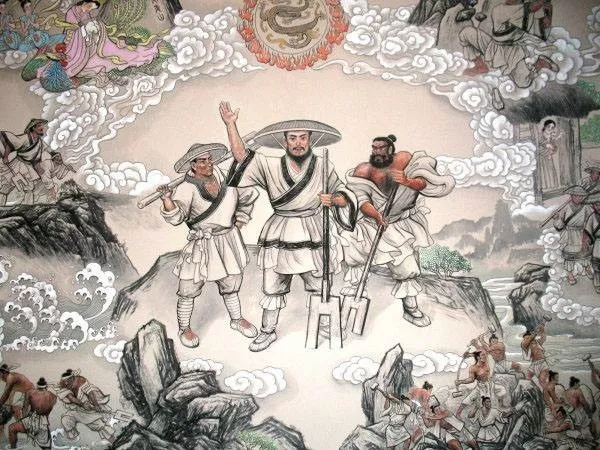

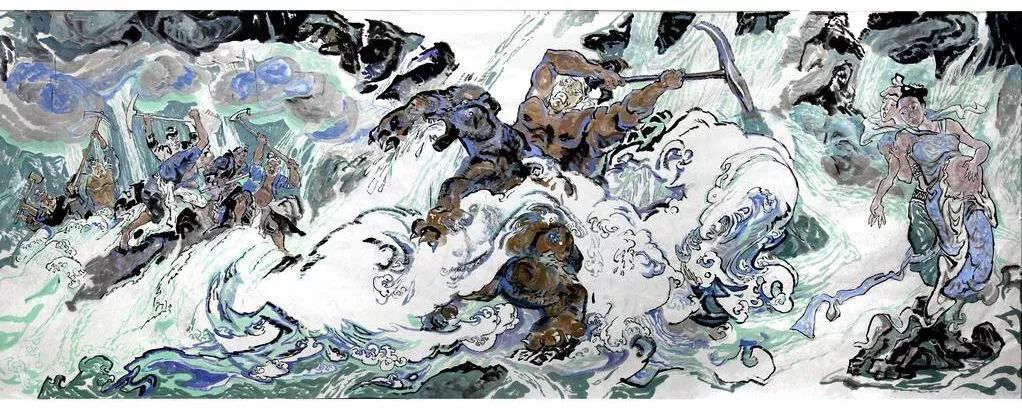

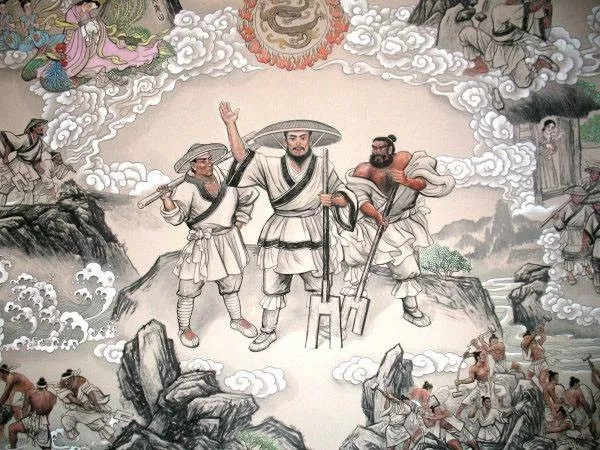

Master.禹——专业疏通水道

华夏文明史上地位显赫的治水“大师”,业精于“疏”。

4000年前,洪水肆虐,泛滥成灾,治水成为管理国家的重中之重。在群臣举荐之下,禹的父亲鲧奉命治水,鲧秉承古老的治水方法,以修建堤坝的方式拦堵洪水,久而久之洪水积压,仍旧会将堤坝冲垮,带着更为湍急的水流卷土重来。

吸取父亲失败的教训,子承父业的大禹意识到治水是一项系统工程,应化“堵”为“疏”,放眼全局,统筹安排。

首先他开展的是“行山表木,定高山大川”的调研、勘测工作。“行山表木”,就是要进行山川踏勘和水情考察,设立道路和水文标记。“定高山大川”,即确定高山大川的名称、道路远近,摸排基本地形情况。在精确勘测的基础上,禹发现,治水要了解水性,因势利导,就此确定了以排流为主的“疏导”治水思路。

根据山川地理情况,他将中国分为九个州:冀州、青州、徐州、兖州、扬州、梁州、豫州、雍州、荆州。“河所从来者高,水湍悍,难以行平地”,禹选择先治理九州的山地,该开凿的开凿,该平整的平整,使得大量的地方变成肥沃的土地。山路治理好了以后,就开始理通水脉,他率领民众自冀州始“凿龙门,通大夏,疏九河,曲九防,决渟水,致之海”,遍九州大地,导山浚川,开凿济、漯、淮、泗等河流。

经过多年的调查研究和治水实践,禹形成了相对成熟、完整的治水方略——分级负责制,地方各级协同治水:由联盟治水指挥部和各区域(各州)管理机构共同负责治理江河干流和支流,引洪入海;由各区域(各州)负责疏通沟渠入江河;由各部落负责疏通以沟渠为主体的农田水利。这一制度,确保水道疏通工作的常态化运行。

历经千辛万苦,禹终平水患。“九川既疏,九泽既陂,诸夏乂安,功施乎三代。”

宋之防汛组合套餐——护堤+分洪

宋朝治水有方,汴河固若金汤。无他,唯用心耳——人在堤在,合理分洪。

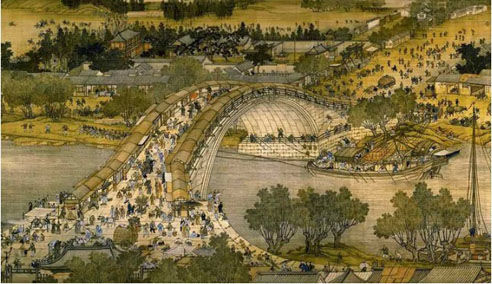

汴河,即通济渠。为隋代开掘的大运河,从洛阳西苑引谷、洛二水入黄河,经黄河入汴水。到了宋朝,汴河更成为南北经济交流的大动脉,发挥着巨大的航运和经济价值;与此同时,汴河的水情直接影响着京师的安危。承上启下、继往开来,宋朝对于汴河的管理达到高峰。

《清明上河图》描绘的便是北宋汴河沿岸的风情画卷

为了保养河道而进行清淤,为了优化通航条件而创造复闸……除却以上种种,宋时针对汴河部署的防汛工作亦堪称先进:

为了保证汴堤的安全,沿岸种植榆树、柳树是固护堤防的重要手段。因为榆、柳生长快,成材后干粗根深,深入堤下,将堤岸与土基紧紧连结,将堤身融为牢固整体。并且,榆、柳还可以改善沿堤环境,树干可做建筑材料,枝梢又可以做埽,用做护堤堵口,一举数得。早在隋代开凿汴河时,便在两岸普遍种植榆、柳。到了宋代,则更加重视。建隆三年(962)十月,宋太祖诏:“缘汴河州县长吏,常以春首课民夹岸植榆柳,以固堤防”。开宝五年(972)正月,宋太祖又诏沿黄、汴、清、御各条河道所属州县,“委长吏课民别种榆柳及土地所宜之木”,并按户籍等第分配种植任务,一等户每岁种五十本,以下各递减十本。大规模的推广栽种,使汴河及其它各河堤岸榆柳成荫。因效用突出,种植榆、柳护岸这一方式,至今仍然被广泛采用。

种植榆、柳护岸的方式延续至今

为了及时组织防汛抢险,宋初即置专官沿河巡护和开展堤防工程建设。在京城上下的河段设立水尺,派人定时看守,当水涨至警戒水位时,便组织兵士临河防汛,称“防河兵”。北宋时期,对汴堤的巡护定为常制,特别是水涨期间,常派遣数千军士日夜巡护看守。大中祥符八年(1015)六月,“诏:自今后汴水添涨及七尺五寸,即遣禁兵三千,沿河防护”。又遣内臣分掌京城门钥,当汴水汛涨时,防河军士至彼,立即开关点阅放过。天圣四年(1026)六月,又令,“凡汴水长一丈,即令殿前马步军禁卒缘岸列铺巡护,以防决溢。及五昼夜,即赐以缗钱”——可见,汴河的水位即是皇城的生命线,受到统治者的高度重视,巡堤人力保障充足,监测制度尤为严谨。

宋代汴河防汛的另一措施是分洪减水,其工程措施包括:其一,控制汴口(即汴河通黄河之口)。控制汴口一般要视汴、黄关系而定。若汴水盛涨,河水又继续陡增,则全部堵死。但堵口工程量比较大,非不得已一般不用。较多采用的则是修狭口门束约水势,减少黄河入汴流量;其二,开减水河。大中样符八年(1015)于中牟和荥泽各开减水河一道,以备泄减涨水;其三,开坝分洪。如果汴水陡涨,减水河来不及分水时,则要挖开汴堤宣泄洪水,以保京都无虞,也避免全汴受灾。天圣四年(1026)七月,“汴水大涨,众情忷忷,忧京城,乃用枢密院奏,敕八作司决陈留堤及京城西贾陂冈地,泄之于护龙河”。

除了大禹,我国历史上还有治理太湖、修筑捍海大堤的范仲淹、修造“福寿沟”、全盘布局防洪的刘彝等水利专家;除了汴河,更不必说灵渠、都江堰等闻名中外的水利工程;还有那些蕴藏在民间建筑中传承至今的防洪、排水设计……纵览上下五千年,中华治水之道浩浩汤汤、取之不尽,如若宝典。

忆往昔峥嵘岁月,待从头阔步向前。洪水豪横,华夏儿女没在怕的!Because,治水,我们是认真的!

我苏特稿 编辑/松熊 实习生/楚雪娇

参考资料:《大禹传》 天地出版社 李德书

微信公众号:中国水运报 《水运文化| 宋代运河工程凸现技术成就》刘永加