他,11岁被抗战游击队收留

20岁在舟山剿匪,23岁在朝鲜战场上立功

他,打过游击,当过司号手,做过电台兵

他,在烽火岁月里曾演绎出经久难忘的声音

他获得三枚勋章,并在朝鲜战场上获得三等功

随着岁月的流逝

他内心深处埋藏已久的心愿越发强烈:

穿上军装,向国旗敬礼!

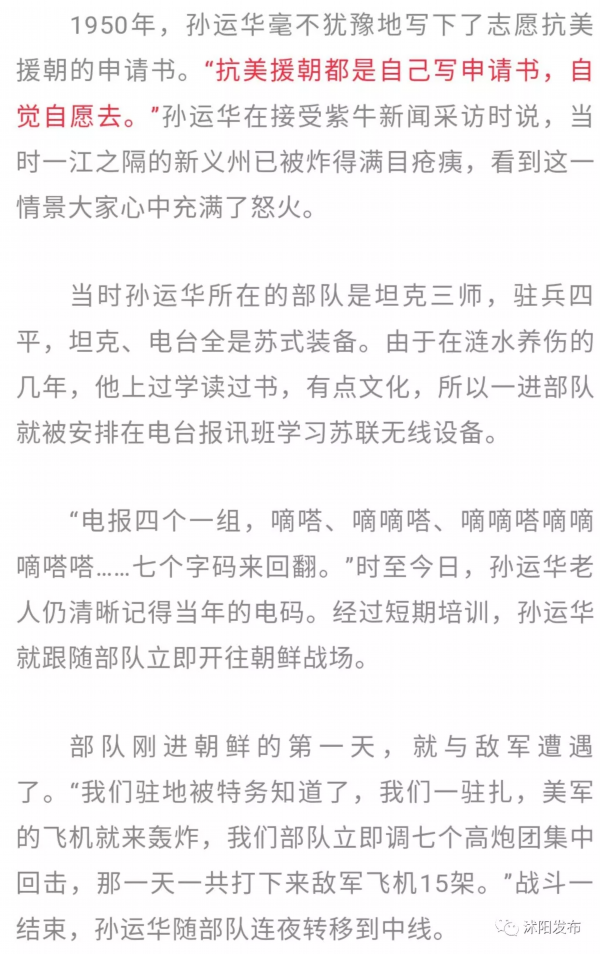

7月31日上午,在江苏省沭阳县城府苑居委会门前的八一广场,伴随着雄壮的国歌声,国旗冉冉升起。90岁的孙运华身着军装,面对着国旗,庄重地举起了右手。偌大的广场只有孙运华老人一个人,老人虽已年过九旬,但身板挺得直直的,不失军人的英气和挺拔,这是沭阳当地有关部门得知老人的心愿后,特意为他一个人举行的一场特殊的升旗仪式。

“祖国变得富裕强大了,我要向国旗敬礼;穿上军装,感觉浑身都是劲,一下子又回到了年轻时候。”老人告诉紫牛新闻记者,凝视着缓缓升起的国旗,耳边似乎响起了那熟悉的旋律:“雄赳赳,气昂昂,跨过鸭绿江……”思绪一下子飘回到半个多世纪前那段战火纷飞的岁月。

(一)游击队生涯

1939年,日寇进军沭阳。面对日寇的烧杀淫掠,沭阳人民纷纷背井离乡,当时年仅十岁的孙运华和多数人一样,随母亲跑到了沭阳县胡集乡避难。祸不单行,刚到胡集的第二年,孙运华的母亲病逝,年幼的孙运华成了无依无靠的孤儿。

“我没处去,只有哭。”孙运华说,当时唯一的亲人走了,自己不知何去何从。正当他伤心欲绝、走投无路的时候,地方游击队的一位姓李的排长向他走来。

“小鬼,你哭什么?”

“我妈死了,我没处去了。”

“没处去了?打日本鬼子,去不去啊?”

“去,只要有饭给我吃,我就去。”

从此,孙运华跟随沭阳第六区区公所游击第五中队,走上了革命的道路,就这样跟着部队打游击一晃就是2年。

“那年要不是遇到游击队,遇到李排长,我肯定活不了几年。”整整80年过去,虽然当时未能留下照片,但是李排长和游击队员的身影却深深印刻在老人的心底,成为他最挂念的人。

“1941年左右,我腿上害疮,部队将我转移到涟水,安排在当地妇联主任家。”孙运华告诉紫牛新闻记者,那位妇联主任名叫金二娘,“当时部队考虑个人安全和部队行动安全,让我改姓金,说明我是金家人,并不是从游击队下来的。” 从那以后,孙运华改名金标。

孙运华老人向国旗敬礼

胜利的号角

永恒的嘀嗒

孙运华的立功证明书

深藏功与名

战争结束后,孙运华在1954年复员回到了沭阳老家,被安排在湖东粮管所,此后又陆续干过其他基层工作。对于工作安排,他从没向组织提过任何要求。老人还当过厂长,那是辖区居委会办的编条厂,这个编条厂就是做做相框之类的。孙运华自嘲说,所谓的厂长,其实也就是业务员,因为厂里根本没几个人,“因为我在东北呆过好几年,在那边有不少熟悉的战友,能够买到木材和原料。”在那些年里,这个居委会办的小厂,每年竟然能创造约10万元左右的利润。

在这个厂子里干了十几年后,厂子倒闭了,这时他已经是六十岁左右的老人了。因为档案找不到了,他变成了和邻家大爷一样普通的老人。

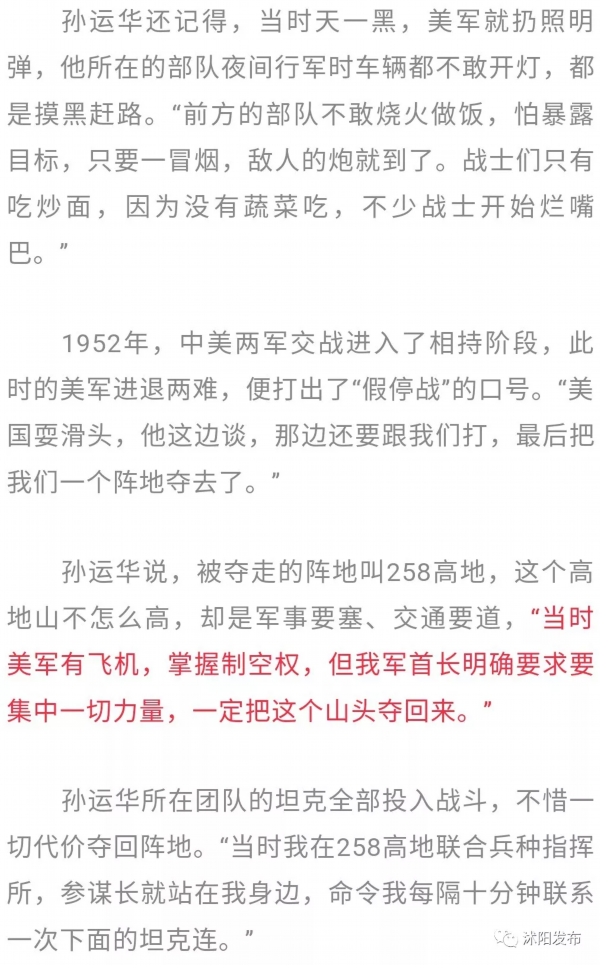

没有人知道,他精心收藏的布袋里,有他珍藏一生的三枚勋章和一本立功证明书。立功证明书是盖有“中国人民志愿军战车第六团政治处”红色印章的三等功立功证明,时间是1953年7月6日。

三枚勋章分别是:中国人民赴朝慰问团1953年10月25日赠的“和平万岁”勋章,一枚是中国人民政治协商会议全国委员会1951年赠的、印有毛主席头像的“抗美援朝纪念”章,还有一枚是写着朝文、正面是一个士兵端着上了刺刀的步枪的“军功章”。

这三枚勋章和立功证明是孙运华老人那段血与火的岁月见证,他说比自己的生命还要重要,“我后来跟着儿子搬了几次家,许多老照片都找不到了,只有这些勋章和立功证明,我一直好好保存着。”

孙运华老人的军功章

孙运华老人向国旗敬礼

(来源:扬子晚报 编辑/钱薇)