从事丝绸业40多年的刘立人,被圈内人称为“绸痴”,正式的身份都与丝绸有关:吴绫丝绸精品有限公司董事长、中国丝绸档案馆专家库成员、江苏省丝绸协会专家委员会专家、苏州丝绸行业协会副会长。然而,刘立人最近又多了一个身份,那就是蚕宝宝的守护者——国内收藏蚕形物、专门研究蚕文化的第一人。

蚕桑文化史,既是文明史,也是丝绸发展史

蚕宝宝的一生极其短暂,从蚁蚕到吐丝结茧仅30天。但作为一种文化象征,蚕的历史与华夏文明几乎同步。在位于旧学前的省丝绸协会专家委员会专家刘立人的办公室,他十多年来收藏的300多条“蚕宝宝”,形态各异,时间跨度长达5000年。据了解,刘立人已是国内收藏蚕形物、专门研究桑蚕文化的第一人。

考古证明,7000年前,我们的祖先发现和利用野蚕,破茧食蛹,果腹充饥。5000年前开始栽桑养蚕、抽丝织绸,用蚕丝制作服装。从此,人们把蚕宝宝视为神灵。据甲骨文记载,在古代历朝,每年开春都要举行盛大的祭蚕活动。蚕文化的发展,给后世遗留下大量用以祭祀、陪葬、馈赠、把玩的”蚕宝宝“。在刘立人看来,这些与蚕体、蚕蛹、蚕茧、蚕蛾等形状有关的工艺品,是中国丝绸文化遗产的重要组成部分,具有很高的文化研究与收藏价值。

刘立人收藏的”蚕宝宝“造型奇特、形象生动,神态各异,具有明显的时代特征和地域特色。有龙头蚕身、马头蚕身、鸟头蚕身的”蚕宝宝“,有玉、石头、玛瑙、鎏金、铜”蚕宝宝“,有南方体型细小工艺精致的”蚕宝宝“,也有北方风格粗犷的”蚕宝宝“,有5000年前的高古玉蚕,也有年代较近的青瓷与紫砂”蚕宝宝“。除了“蚕宝宝”,刘立人还收藏了100多件与蚕桑文化有关的历史器物,如织锦用的石梭、木梭等。除了国内的桑蚕艺术品,刘立人的收藏还拓展到日本。有一次,他在网上看到一个挂轴,名为“蚕的一生”,挂轴上绘有三十多幅图,表现蚕的每一天是怎样成长的。他发现,这是日本东京某个地方小学的教材,便立即买了下来收藏。为了寻找、收藏、研究这些“蚕宝宝”,刘立人走遍各地,还通过网络觅宝,寻遍孔夫子旧书网上与桑蚕文化有关的书籍,家里相关书籍已有300多本。

”蚕桑文化史,既是文明史,也是丝绸发展史,“刘立人说,只有更多的人了解优秀的历史遗存,才能更好地传承与发展丝绸文化。为此,他这几天正在抓紧整理这些”蚕宝宝“,亮相5日至7日在苏州国际博览中心举办的“丝绸苏州2018”展会。

痴迷丝绸40载 千件藏品移交中国丝绸档案馆

从事丝绸业40多年的刘立人,被圈内人称为”绸痴“。2015年,他将半辈子收藏的1000多件丝绸像锦织物,移交给中国丝绸档案馆作为永久性馆藏。这些被称为丝绸像锦织物的千件收藏品,凝聚着一个丝绸人对中国丝绸文化矢志不渝的热爱。经沈从文弟子、织绣专家王亚蓉等国内丝绸专家的鉴定,这些藏品是像锦织物这个织锦特殊品种传入中国以来,近一个世纪内发展的完整实证资料档案。无论从工艺技艺,还是像锦织物在国内各地区生产的过程,都是中国丝绸极其珍贵的历史记忆。

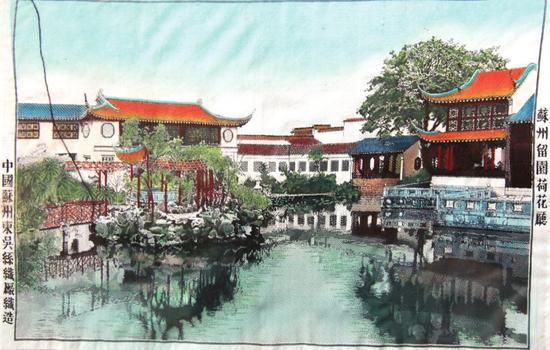

东吴丝织厂“苏州留园荷花厅”织锦(带框)

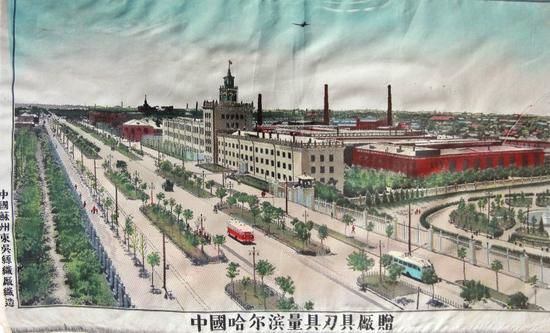

东吴丝织厂“中国哈尔滨量具刃具厂城市景色图”织锦

“不舍得是难免的,但更多的是高兴,为这些丝绸档案找到了发挥其最大功用的最佳归宿而高兴。”刘立人说。

美丽丝绸梦 他是苏州丝绸发展的在场者

中国丝绸档案馆的筹建盛事,搭载的是苏州市近几年振兴苏州丝绸的宏伟梦想。解放后苏州丝绸业发展的几起几落,刘立人始终是在场者。他的收藏也源于这个美丽的丝绸梦。

刘立人与共和国同龄,从小热爱美术。考上中专,别人学实用专业,他选的却是花样设计。“文革”中,到苏北农村挑河泥种地掏粪,繁重的体力活之余仍不忘画画,他至今仍存着当年画的几百幅肖像。

刘立人直言,学习绘画,为后来的收藏乃至走上丝绸艺术研究奠定了美学基础。

1975年回城后,刘立人被分配进东吴丝织厂。1982年,刘立人已作为技术创新的骨干,被委以品种设计开发等科研项目的重任。这一年,他进入了苏州丝绸工学院。三年系统学习,帮助刘立人完成企业管理者的身份转变。回到东吴丝织厂后,他着手技术改造,从日本和意大利引进先进的剑杆织机、喷水织机等国际最先进的丝织设备。东吴丝织厂也成为我市最早借助国际先进设备进行技改的丝企。

从上世纪90年代末开始,苏州丝绸产业滑坡,行业萎缩。苏州丝绸集团公司创办精品公司,刘立人被任命为总经理。精品公司转制成立吴绫公司,逐步完成股权改革,成为苏州较早的民营丝绸企业。近年来,刘立人带领员工致力于传统丝绸品种的创新开发与推广,赢得市场的同时,作为丝绸行业的专家,积极地为振兴丝绸献计出力。

“从上世纪80年代初在东吴丝织厂开始,我就有意识地收集丝绸工业档案。”刘立人回忆道。这些年,刘立人养成了一些习惯:每周六、日的早晨,他都要去文庙古玩市场转悠。每次出差可以不带衣物食品,但一定会带回几件丝绸工艺品。

苏州丝绸“凤凰涅槃” 发展自信来源于文化自觉

收藏的乐趣,除了欣赏丝绸艺术之外,对于刘立人来说,更多的是用于研究。王亚蓉在看了刘立人千余件收藏品之后,认为他是国内丝绸像锦织物系统收藏兼深入研究,拥有大量物证的第一人。30年来收藏的丝绸相关物品,刘立人从未想过卖了赚钱。边收藏边研究的乐趣,让刘立人感觉“收获远比付出多得多”。

2010年,刘立人被江苏省丝绸协会聘为专家委员会的专家,对自己的藏品开始系统地研究,在《江苏丝绸》杂志上连续发表文章,2013年在媒体开“绸艺藏品赏鉴”栏目,发表研究成果。2014年,苏州市档案管理中心与刘立人合作,将近年来的丝绸艺术研究汇编成册,这本5万字左右的《丝绸艺术赏析》正式面世。该书从刘立人30年收藏的珍品中选择了300件藏品,美图加上赏析,并进行了丝织专业和艺术特点相结合的介绍和分析,这在国内丝绸界和收藏界均属首次。

从收藏中研究历史,研究先进的生产工艺,将优秀的丝绸文化遗产,传承、创新、开发并走向世界,服务于苏州丝绸“凤凰涅槃”,这是刘立人长久以来的心愿。

在经历了“退二进三”“国退民进”的痛苦历练之后,当前,苏州丝绸业已基本完成转型,正处在一个新的十字路口。目前,苏州丝绸的缫丝、织造、炼染、印花产业加工链基本完整,电子提花、数码印花装备和技术水平不断提高,手绘手绣、缝纫定制、钉珠卷边等辅助工序配套齐全,丝绸最终产品的开发加工基础良好。宋锦、漳缎、绞罗、苏绣……一大批精美的丝绸产品通过高端设计,正像“法国香水”一样在全世界散发芬芳魅力。

对于苏州丝绸的明天,刘立人充满信心。

(来源:引力播 苏州日报 我苏网综合 编辑/马腾达)