好听的锡剧吴韵俚语,不能只是中老年挑大梁,他们总会老去,舞台要有人接班。20日,第十九届上海艺术节无锡分会场的重要活动——无锡市首届“太湖梅花奖”青年锡剧演员大赛决赛在无锡大剧院举行。这项赛事由市文广新局、市文联主办,市戏剧家协会承办,是无锡市戏剧表演界的专业权威赛事,力挺青年锡剧人才登场。

精彩打擂,15名青年演员进决赛

仔细筛选报送的影音资料,认真拿捏选手们的唱念做打,为了这次大赛,无锡市戏剧家协会主席小王彬彬、副主席过之红他们忙活了好久。无锡市首届“太湖梅花奖”青年锡剧演员大赛年龄设限40岁以下,凡无锡、江阴、宜兴的专业演员、艺校师生、民营剧团均可报名。年初,消息发出,各剧团和演员们高度重视,还有人专程跑到外地请名家指点。为了保证大赛的公平公正,市戏剧家协会邀请了省内外的锡、京、昆、越不同剧种的表演艺术家担任评委。

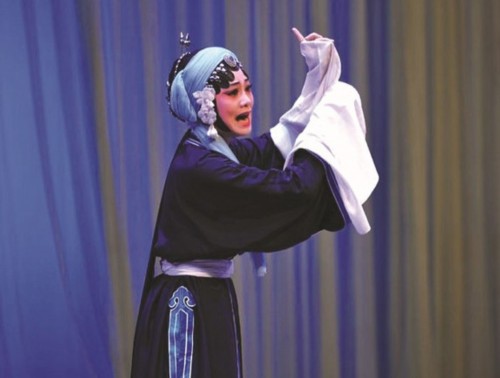

经过前期紧张激烈地角逐,最终,来自无锡市锡剧院、江阴市锡剧团、宜兴市锡剧团的15名优秀青年演员进入决赛。他们在大剧院小剧场依次登台打擂,为观众演绎《双玉蝉》《珍珠塔》《二泉映月》等锡剧名段,再现经典魅力;也有借鉴京、昆《狮吼记》《失子惊疯》《昭君出塞》等名段的移植学习,充分展现锡剧后继者对传统的敬畏和海纳百川的虔诚,以最丰富的舞台呈现感染众人。小王彬彬、过之红等人对这场演出充满期待,因为它不仅仅是一场比赛,更是一个新的开始。

戏曲男演员很缺乏

“啊……遥怜隔窗月,罗绮自相亲。”最后进入决赛的演员们这几日都在紧张的排练,当记者来到现场,无锡市锡剧院的演员钱栋涛刚开始亮嗓“定场诗”。钱栋涛也算是锡剧院的“老人”了,2003年就进入了锡剧院,如果从接触锡剧开始算起,也有20年的戏龄了。这次他表演的《活捉三郎》,是从昆曲选段改编而来,源自于《水浒记》。钱栋涛告诉记者,这场戏的精彩之处是自己半夜与一个鬼魂在对戏,惊恐、胆怯、害怕,表达出来的表情动作都比较大,节奏也比较强烈。

为了这次比赛,钱栋涛已经准备了一年多的时间。“其实并不知道比赛到底什么时候开始,但是希望有比赛的时候,自己能以最佳的状态来应对,准备不足而导致表演不好,并不是失败的借口。”钱栋涛表示,自己的父亲是一个彻彻底底的“锡剧迷”,自己在很小的时候就开始上锡剧兴趣班,当被江苏省戏曲学校招收还没正式开始上锡剧课时,自己已经会唱很多锡剧选段了。记者发现,从海选到复赛,此次无锡市锡剧院一共有10位演员进入最后角色,记者发现,10位演员中只有两位男演员,钱栋涛坦言,现在戏曲男演员很缺乏,小生一行都没有进入决赛,反而是他与另一位殷晓刚的“丑角”成功晋级了。

“丑角”参赛人数少反成热门

“我这次也属于跨界,原本学的是小生,这次临时改的丑角。”殷晓刚表示,自己与钱栋涛一样,都是临时改了行当,其实有点难。习惯了一个行当后,临时改另一个,如果没有扎实的基础,容易弄巧成拙。殷晓刚这次总决赛比赛曲目是《占花魁·湖楼》,同样这也是由昆曲改编而来的。殷晓刚告诉记者,这唱戏主要表现一个酒馆的打杂小人物,描写他平时的生活,服务客人混混酒喝、看人脸色求生存,对于这样的角色把握比较难,丑角大多都是社会底层的小人物,与实际生活会相差比较远,所以角色的揣摩需要时间。

记者获悉,此次丑角一行,参赛的人并不多,就算是初选也没超过5人。众所周知,学戏曲的都喜欢花旦、小生的角色,“生、旦、净、丑”行列中丑角属于不受关注的。殷晓刚、钱栋涛坦言,在学校都是学的小生,但是一出戏中小生就那么几个,轮不到自己,慢慢地开始发行了丑角这个角色,初试几次后还觉得比较适合自己。

“丑,与生活中的‘丑’,本不是一回事情。别小看这丑,丑的起源及形成与戏曲的起源、发展密不可分。”殷晓刚表示,“丑”在各种文艺表演中更给人们带来幽默、智趣与欢悦。在宋代的滑稽戏就很盛行,多以“插科打诨”为能事,每一场戏曲有了“丑”的表演,上座率才能更高。

增设平台

中国戏剧表演艺术的最高奖叫“梅花奖”,轻快悦耳的锡剧诞生在太湖明珠无锡,被誉为“太湖一枝梅”,无锡为锡剧而设的专业奖项就叫“太湖梅花奖”。其实,早在上世纪八十年代,这一奖项就已存在,后因故中断了许久。而今,在无锡政府部门的高度重视下,“太湖梅花奖”专为青年锡剧人才而设。这场大赛还是“首届无锡市文华奖·艺术展演月”活动的主要内容之一,也是无锡市文联常设的专业艺术奖项,今后将每两年评选一次。

无锡市戏剧家协会为此次大赛贴上了“专业比赛”“政府奖项”“含金量高”“评职称要件”等标签,足见大赛的重要性。中国剧协副主席季国平曾说过,戏曲是中华瑰宝,戏曲人才的断代危机已成为困扰戏曲艺术发展的瓶颈,怎么重视都不过分。小王彬彬跟过之红认为这话太对了,戏曲市场萎缩的背后,是戏曲人才匮乏的严峻事实。因此,从台上到台下,青年人才是中国戏曲发展的希望所在。无锡市首届“太湖梅花奖”锡剧青年演员大赛的举办,正是为了给青年锡剧人才搭建平台,传承戏曲事业,绵延地方文脉。

培养年轻戏迷戏曲才有土壤

在力挺青年锡剧人才的基础上,让锡剧艺术被更多人接受和喜欢也是无锡市戏剧家协会始终努力的方向。在小王彬彬和过之红看来,首先要吸引和培育年轻观众爱上锡剧。而过之红的徒弟中,也不乏从小痴迷锡剧的资深票友。但不可否认的是,当下走进剧场,各地普遍存在戏曲观众老龄化的倾向,如何培养年轻戏迷备受关注。有学者指出,只有年轻观众源源不断地培养起来,戏曲的观众队伍才能不断发展壮大,戏曲才能有生存和发展的土壤。

年轻人不喜欢听戏?那可不一定。这些年,无锡市戏剧家协会送戏下基层、进校园,在社区开设“吴韵学堂”,推动锡剧的公益传承。艺术家们感触很深,凡是认真看过一场戏的年轻人,都会和戏曲有种相见恨晚的感觉,尤其是大学生,他们对中华传统文化有自己的理解,又积累了一些人生经验,对戏曲的热情、对剧场的追捧,有的甚至超过了老戏迷。过之红认为,还是应该从内容和呈现方式上拉近戏曲与年轻人的心理距离,而当扮相靓丽,出口不凡的青年锡剧演员们出现在舞台上时,本身就是一种很强的吸引力。

(来源:江南时报 编辑/李明莉)