11月30日,美籍华人鲁照宁再次飞越两万里,从纽约回到南京。将日军南京大屠杀的最新铁证捐赠给侵华日军南京大屠杀遇难同胞纪念馆,这样的捐赠已持续整整20年。

三到五个硕大的行李箱,是鲁照宁每次从美国飞回南京的标配。箱子里除了几件换洗衣物,其余都是他这一年来在海外搜集到的有关日军侵华以及南京大屠杀的证据。

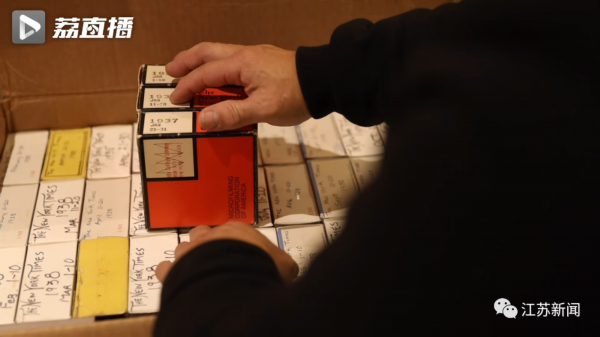

“我现在把海外主流的报、非主流的报,报道南京大屠杀的都搜集到,我把1937年到1938年的《纽约时报》,原件制作成的胶片全部得到了,七七卢沟桥事变开始到1938年12月31日全部的《纽约时报》都在。”

顾不上一路辛苦和12个小时的时差,一到酒店,鲁照宁就打开行李箱,一一检查箱子里的物品是否完好。

从2004年开始,鲁照宁自发协助侵华日军南京大屠杀遇难同胞纪念馆,在海外搜集并捐赠有关日本侵华以及南京大屠杀的相关文物史料,20年来从未间断,“每年我都会回来,跟南京有个约。”

1964年,鲁照宁出生于南京鼓楼医院。1980年,16岁的他随家人移民美国,大学毕业后进入美国电力公司工作。对家乡南京1937年那段悲惨苦难的历史,他只有一个简单的了解,细节知之甚少,“我就是出生在这个城市,曾经发生的世纪的浩劫,很惭愧很遗憾知道的不多。”

距离上隔得远了,心理上反而更近了。每次看到有关南京的新闻,鲁照宁都会格外关注。

“‘九·一八’‘12·13’这些事件的时候,美国的华人报刊,中国人就会有一些活动发表,在同样的时候,日本人也会发表一些东西抵赖历史扭曲真相。”

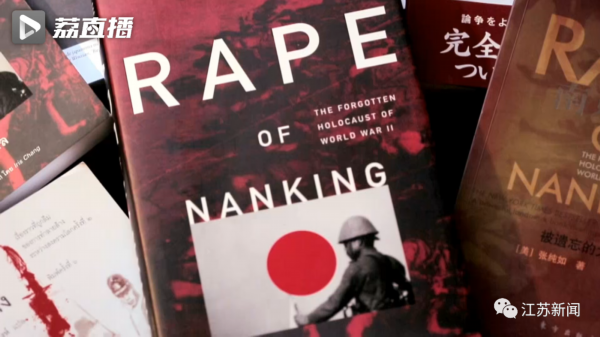

1997年,美籍华人张纯如的作品《南京大屠杀:被二战遗忘的浩劫》出版,首次让西方世界全面了解二战期间日本在中国的屠杀真相。这本书,也让鲁照宁推开了一扇大门。他被书中描述的历史细节和场景深深震动,震惊、悲伤、痛苦、耻辱……心中万般情绪煎熬。

“我要做点什么,为家乡为民族去做,来证实日本曾经发生的暴行,反驳他的抵赖,反驳他的暴行扭曲。”

2004年,鲁照宁回到南京,向侵华日军南京大屠杀遇难同胞纪念馆捐赠了张纯如英文版书籍和一位日本人撰写的南京大屠杀题材书籍。那是他的第一次捐赠,也是从那时起,他开始了与南京的约定,成为那段历史的“搜证人”。

回到美国后,鲁照宁几乎把所有的空余时间,都用在了对南京大屠杀史料文物的搜寻打捞上;“Nanking”“NANJING”“China”“Japan”“1937”……他一次次地尝试用不同的关键词筛选有价值的文物史料,然后通过竞拍竞价购买。

“平均每天2到4小时扎在网上,有价值的史料不惜一切代价,特别是国际媒体就是第三方报道,亲眼目睹的把所有真实的悲惨的情景、暴行记录下来,这是无法抵赖的。”

就这样,鲁照宁用节衣缩食省下的费用购买拍品,通过加班在12月前后凑出假期,飞回南京捐赠。

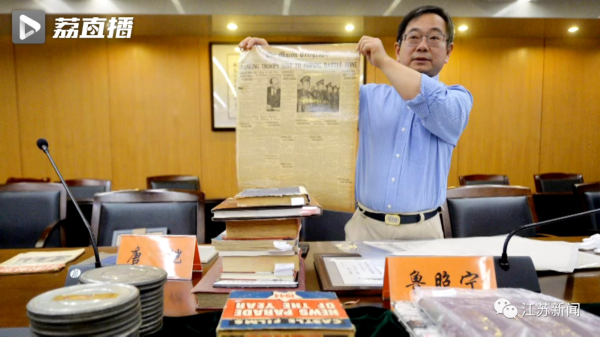

抵达南京的第二天,鲁照宁来到侵华日军南京大屠杀遇难同胞纪念馆,和工作人员一起整理他这次从海外带回来的文物史料。

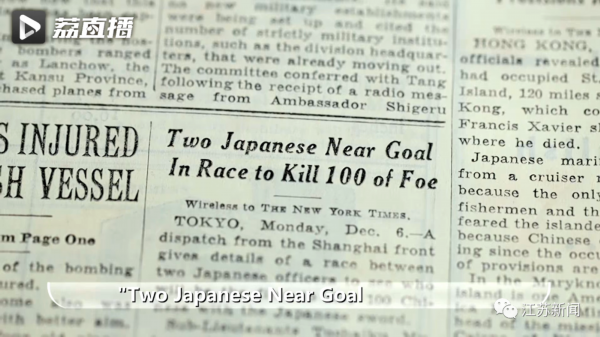

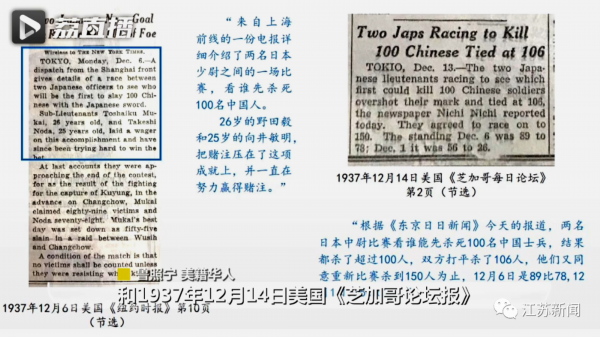

“两名日军‘百人斩’的报道,‘Two Japanese Near Goal In Race to kill 100 of Foe’。”

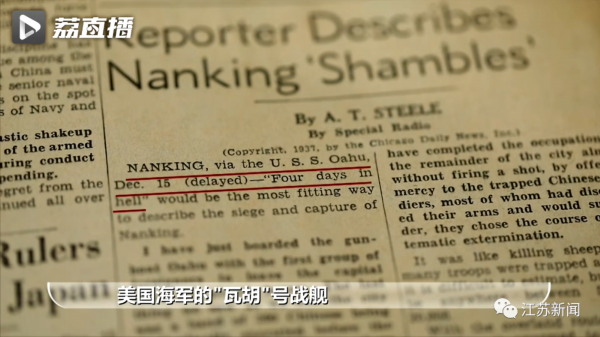

“1937年12月18日的《旧金山纪事报》,报道是来自于南京,美国海军的‘瓦胡’号战舰,1938年12月15日的报道,‘4天的南京如同地狱’。”

“日军在南京卖毒品,第26页,找到了找到了。”

二十年来,鲁照宁就这样在浩瀚的史料碎片中,一点点打捞,也一次次地“回到”那段黑暗的历史。大量日军侵华以及南京大屠杀的史实和细节,犹如一根麻绳,紧紧地扼住鲁照宁的脖子,让他时时喘不过气来。

“我收到一本相册,里面有一张图片,三个儿童在评事街被日本轰炸炸死了,他们写的里面描述了:睡吧,孩子,睡吧。那么年轻的生命就这样没了,这是人间的地狱,你说人怎么受得了。”

在内心备受煎熬的日子里,家人的支持给了鲁照宁莫大的鼓励,他的父辈们跟他一起整理史料,也向他讲起鲁家人所经历的南京大屠杀。

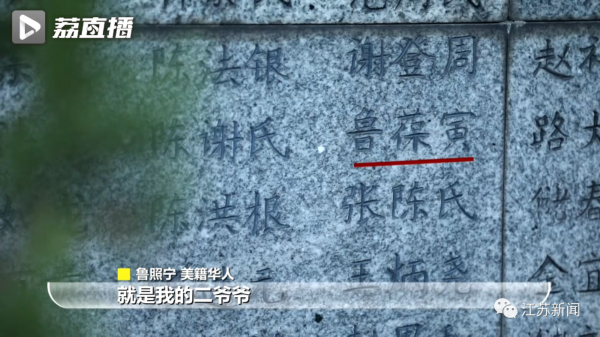

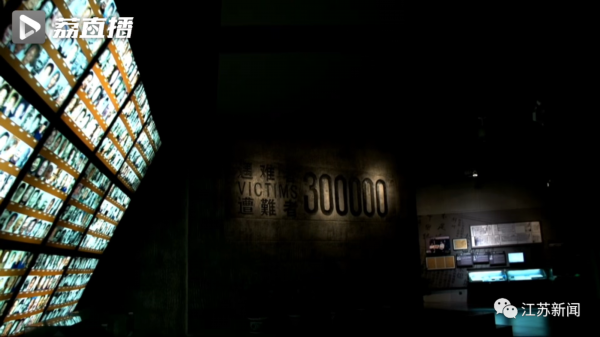

鲁照宁二爷爷鲁葆寅的名字,就刻在侵华日军南京大屠杀遇难同胞纪念馆遇难者名单墙上。每次回到南京,鲁照宁都要来这里祭拜。

“我们家也是二爷爷同代人告诉我的,当时是住在鼓楼,南京在被轰炸,家里人都去溧水避难了,他就留在家里,炮火都停掉了他就开门看一下,一开门日本兵在门口就给他一刺刀,当场就把他捅死了。他是个书生,一点抵抗力都没有,什么都没有,看到他的名字在上面,就更加悲痛悲哀。”

除了二爷爷,鲁照宁的家族中,还有五位亲人都是在日军侵华期间遇难。

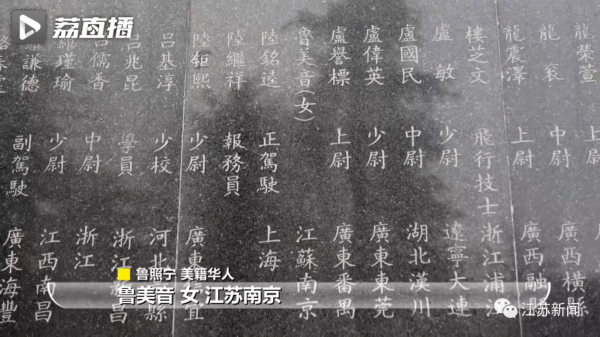

“我的姑奶奶鲁美音1914年出生,1940年10月29日遇难。是在飞机上做空乘,飞机在天空被日军发现,非常野蛮地向飞机扫射,这架飞机就迫降了,他们就疏散里面乘客,全部疏散了。她听到还有婴儿的哭泣声,又走回去把婴儿抱出来交给同事,然后日本飞机逼下来扫射,她牺牲了。”

牺牲时,鲁美音年仅26岁,还怀有身孕,她成为南京抗日航空烈士纪念碑上镌刻的4296名抗日航空英烈中,唯一一位女航空英烈。当国和家,家与国紧紧交织在一起时,鲁照宁更明白自己成为“搜证人”这份约定的重量。

“国事变成家事,扯不开的,也不去管他是我家人还是谁家人,都是为了这个国家,都是为了和平,就凭这些我就没办法停下来了。”

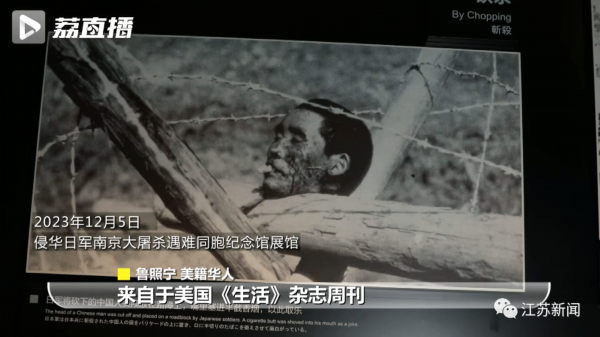

这一张图片,是鲁照宁从美国1938年1月10日发行的《生活》杂志中搜集到,并于2007年捐赠给纪念馆的,是揭露日军暴行的著名照片之一,“可以看到日军的暴行和变态的心理,他把一名中国俘虏的头颅割下,放在铁丝网栅栏上面,嘴里塞个烟头。”

1937年12月14日加拿大《多伦多明星日报》,头版头条大标幅地写着,“日军要将南京人斩尽杀绝”。

“鲁先生从2004年开始,20次给我们馆里面在美国征集了2400多件(套)的文物史料,目前一级文物大概是3件,二级文物应该是25件左右,然后三级文物一百一十几件。”侵华日军南京大屠杀遇难同胞纪念馆文物部主任艾德林介绍。

二十年来,这些史料,也填补了侵华日军南京大屠杀遇难同胞纪念馆馆藏文物中,欧美等西方国家有关南京大屠杀史料的空白,为浩劫的存在给出了不可辩驳的第三方铁证。

2023年12月8日,侵华日军南京大屠杀遇难同胞纪念馆举行“2023年新增文物史料新闻发布会”,公布新征集文物史料1103件(套)。其中包括鲁照宁在美国搜寻到的125份美国报纸,《纽约时报》《芝加哥每日论坛》《旧金山纪事报》等14种,另外有2套1937-1938两个整年《纽约时报》的缩微胶卷。

“1937年12月6日《纽约时报》和1937年12月14日美国《芝加哥论坛报》均转载了日本报纸中,有两名日本军官进行‘百人斩’竞赛的报道,这个重大发现也是第一次发现西方媒体报道日本‘百人斩’的记录。”

作为“搜证人”,今年的约定如期完成,“到南京来最重要的任务就是捐赠,纪念馆是更好的家,把证据保存下来了。”

“我们纪念馆建馆38年,一大批像鲁照宁先生这样的海内外朋友,给文物史料的征集工作做出了大量工作,背后是大家一起在共同维护这段历史真相,传承这段历史记忆,共同祈愿人类和平。”侵华日军南京大屠杀遇难同胞纪念馆文物部主任艾德林表示。

“离开南京的时候我还是青少年,走去那么久,南京是不会变的,永远是我的家乡。”从不惑之年到年近花甲,二十年,鲁照宁矢志不移地继续着他打捞南京大屠杀历史铁证的事业。他坚守着成为“搜证人”的约定,用一颗赤诚之心守护着国家最真实的历史。

“到明年计划退休,我可以更多一点时间来做研究,把里面的很多细节给它找出来,我给自己列了一个人生哲学观,‘The best never rests. When he rests,he will rest in peace.’‘一个优秀的人是不会停止的,当他停息之时就是他安息之时’。我不是一个优秀的人,但是为了国家打捞历史资料,我会永远做下去,直到我停息。”

(来源:江苏广电融媒体新闻中心/王芳 顾啸云 郭锴峰)