据美国《旧金山纪事报》11月7日发布的讣闻,著名半导体器件专家、教育家施敏院士于11月6日安详离世,享年87岁。施敏非凡的一生以及对电子和半导体器件世界的贡献,将被世人铭记和怀念。

中国工程院网站更新施敏去世信息(来源/中国工程院官网)

发明闪存技术,三次提名诺贝尔奖

半导体业的“一代宗师”

1936年,施敏出生于南京,祖籍江苏吴江震泽,1957年毕业于台湾大学,1960年、1963年分别获得华盛顿大学和斯坦福大学硕士与博士学位,1963年至1989年,在美国贝尔实验室担任研究员,1995年当选美国国家工程院院士,1998年当选为中国工程院院士。

在上世纪60年代初期,主流的存储技术为磁圈记忆体,但磁圈记忆体的体积大又耗电,拖累计算机的效能表现。施敏和贝尔实验室的同事姜大元博士(韩国半导体先驱)希望用半导体来取代磁圈做储存器,但半导体的特性导致它无法做长期的存储。如何发明一种断电之后能存储信息,却不丢失信息的半导体存储器件?

1967年,施敏在与姜大元午餐聊天时,由一块四层蛋糕突发灵感,“是否可以将半导体中的栅结构模型,也做成金属+绝缘层的四层结构?”随后,他们开始了实验,第一次就取得了成功。后来他们找出最适合做浮闸的材料,并且由当时任职的贝尔实验室申请专利,全球首个“浮闸式非挥发性存储”(Floating-gate Non-volatile Memory)由此诞生。

2021年,施敏在采访中回忆闪存技术灵感(来源/未来科学论坛)

非挥发性存储技术是今日闪存(NAND Flash)芯片的基础核心。这项划时代的发明,在随后的几十年中,被广泛地应用于电脑、人工智能、物联网以及智能手机当中,为人们的生活带来翻天覆地的变化。

施敏在金半接触、微波器件及次微米金属半场效应晶体技术等领域都有开创性的贡献,在电子元件领域做出了基础性及前瞻性贡献,先后三次获诺贝尔物理学奖提名。

专著被誉为半导体界的“圣经”

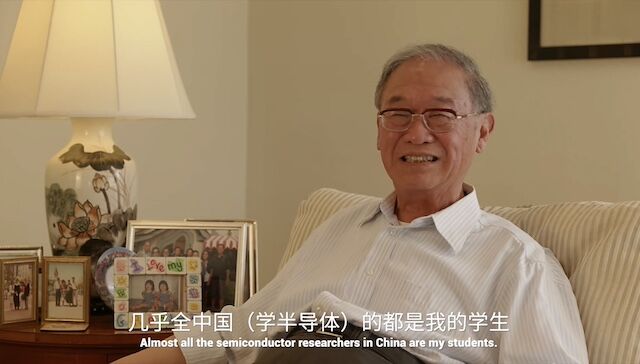

“几乎全中国学半导体的都是我的学生”

除了发明技术上的卓越成就外,施敏还是半导体领域著作等身、桃李满天下的教育家。

他一生中撰写了多部开创性书籍,其中《半导体器件物理学》具有传奇色彩,被翻译成六种语言,印刷达到6万次,成为全球半导体和集成电路研究人员的“必学”之书,是世界各大学广泛使用的教科书与参考书,被誉为半导体界的“圣经”。

2018年,施敏受聘电子科技大学名誉教授(来源/电子科技大学官网)

2018年,施敏在苏州大学开展了学术报告会(来源/苏州大学官网)

2003年以来,施敏相继在中国内地高校,包括西安交通大学、北京交通大学、东北大学、吉林大学、山东大学、电子科技大学、苏州大学、安徽大学等多所高校讲授课程,致力于培养更多的中国学生参与到半导体设备领域。他曾在采访中笑称,“我在大陆开课全部是免费的,我几乎可以吹牛,假设看我的书算我学生的话,几乎全中国(学半导体)的都是我的学生。”

2021年施敏采访视频截图 (来源/未来科学论坛)

心系桑梓,为发展献计献策

不忘初心,为学子挥笔寄语

2001年,祖籍江苏吴江震泽的施敏曾回乡探亲寻根。据媒体报道,当年,施敏在与吴江市领导的会谈中,对吴江已经形成的电子资讯产业特色给予了肯定,认为这是代表当今经济技术发展的潮流。他还对吴江提高电子资讯产业档次,提升其技术含量,提出了意见和建议。

2018年3月施敏再次回乡,当时他对汾湖高新区新型半导体产业发展状况极感兴趣,并对当地在项目引进、发展方向、目标定位等方面给予充分肯定,表示愿意尽自己所能促成高层次人才与产业园的合作,为家乡发展作出贡献。

施敏参观震泽中学校史馆(来源/吴江融媒体中心)

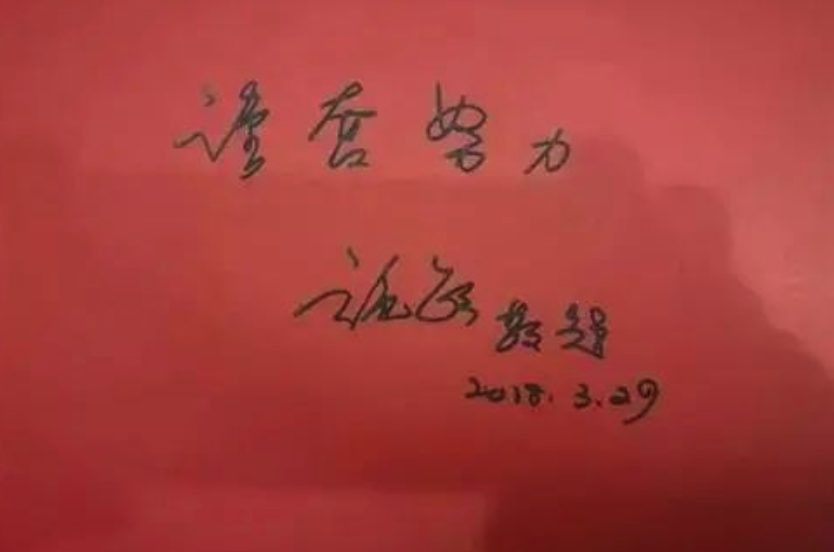

2018年的这次回乡考察,施敏除了关注家乡的半导体产业发展,还回到母校震泽中学参观。这所历史悠久的学校正是施敏家族先贤施肇曾、施肇基创立的,他现场讲述着两位长辈的桑梓情怀、教育抱负,为学校题字“勤奋努力”,祝愿震中教育事业不断发展,寄语震中学子“勤奋学习,刻苦钻研;不断努力,勇攀高峰”。

施敏为震泽中学题字(来源/吴江融媒体中心)

施敏曾表示,会在震泽中学建校100周年之际,回乡参加百年校庆。今年10月4日,震泽中学迎来100周年校庆。病中的施敏没能履约前来,但是发来了贺信并赠送“百年树人”牌匾。贺信中说,施肇曾与施肇基创办震泽中学,初心“只为造福桑梓,让孩子有地方读书”,并寄语学校“抓住机遇,开拓创新,实现更高的发展目标,为祖国教育事业作出更大贡献”。

(综合自中国工程院官网、未来科学论坛、DeepTech深科技、吴江融媒体中心 编辑/李瑶)