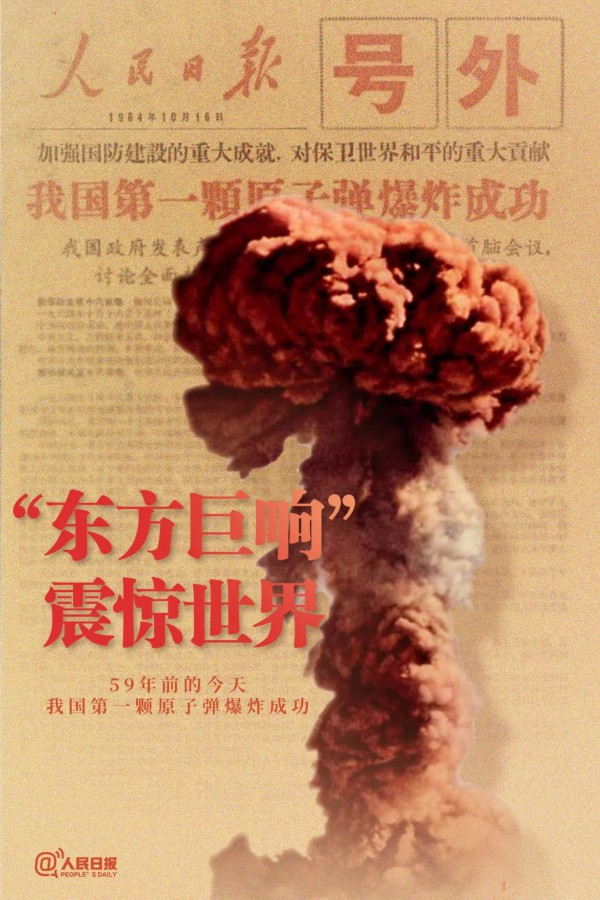

59年前的今天,1964年10月16日,位于新疆罗布泊的荒漠里,巨大的蘑菇云腾空而起,中国第一颗原子弹爆炸成功,“东方巨响”震惊了世界。

20世纪50年代中期,国家作出研制“两弹一星”的战略决策,大批优秀科技工作者包括许多在国外已经有杰出成就的科学家怀着对新中国的满腔热爱,义无反顾地投身到这一神圣而伟大的事业中来。

1964年10月16日

我国第一颗原子弹爆炸成功

1966年10月27日

我国第一颗装有核弹头的地地导弹飞行爆炸成功

1967年6月17日

我国第一颗氢弹空爆试验成功

1970年4月24日

我国第一颗人造卫星发射成功

为了研制“两弹一星”,许多人扎根大漠,甘当无名英雄,隐姓埋名,默默奉献,连家人都不了解他们具体从事的工作,有的甚至献出了宝贵的生命。

“两弹一星”先进群体像 新华社

历史不会忘记他们

1999年,国家对当年为研制“两弹一星”作出突出贡献的23位科技专家予以表彰,其中就有4位来自苏州,他们是:杨嘉墀、王淦昌、程开甲、王大珩。

今天,就让我们走近他们重温那段勇于登攀、砥砺奋进的光辉历史。

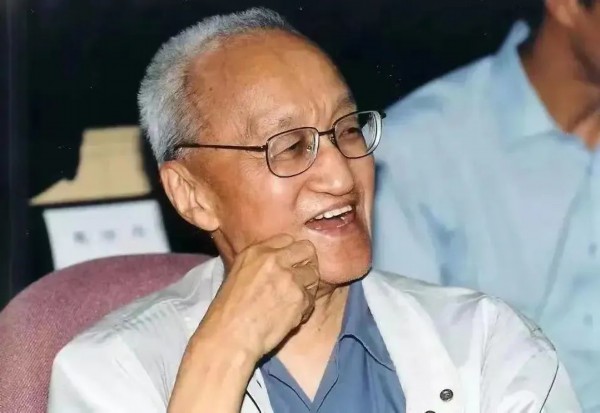

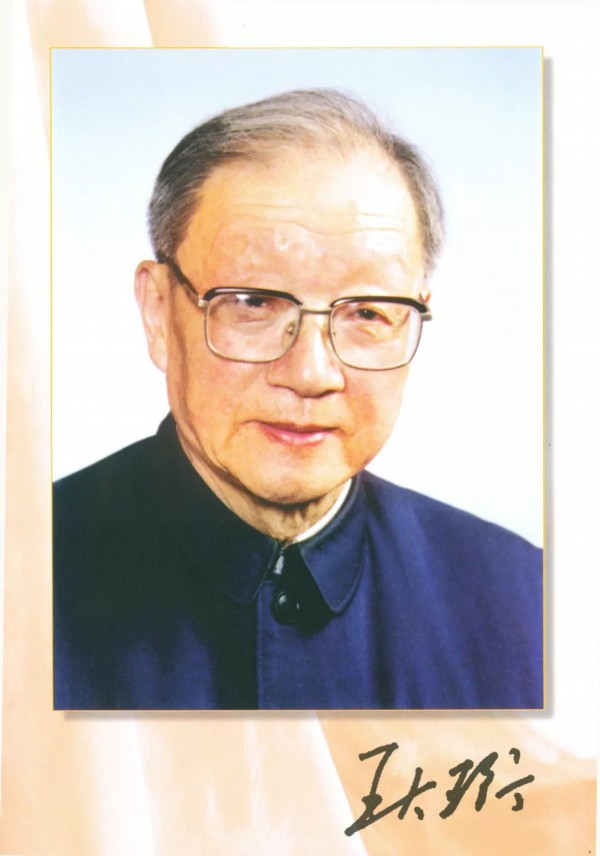

杨嘉墀

杨嘉墀(1919年7月16日-2006年6月11日),江苏吴江人,两弹元勋之一。中国空间自动控制学之父, 航天技术和自动控制专家,仪器仪表与自动化专家,自动检测学的奠基者。中国自动化学科、中国自动化学会和中国仪器仪表学会的创建人之一。

1963年,在中国首次核试验中,杨嘉墀作为当时的中科院自动化研究所副所长,承担起了火球温度亮度测量仪、冲击波压力测量仪、现场地面振动测量仪的制作工作,1964年10月,我国的第一个颗原子弹试爆成功,其监测结果正是出自杨嘉墀团队研制的仪器,而三年后的1967年,我国第一颗氢弹试爆成功时,也同样是用杨嘉墀团队改良后的仪器进行数据监测,可以说,正是杨嘉墀团队准确高效的数据支持,才使得我国的核弹之路能够如此顺利。

1966年,我国开始第一颗返回式卫星的研制工作,杨嘉墀任人造卫星总体设计组副组长,并亲自带队解决了卫星姿态控制的自动化难题。

今天(10月16日),经过两年多时间的精心修缮,杨嘉墀故居在吴江震泽开馆。杨嘉墀故居以时间为经、事业为纬,通过展品、图片、文献、视频等形式,全面展示杨嘉墀砥砺前行的一生和为我国航空航天事业发展作出的卓越贡献。

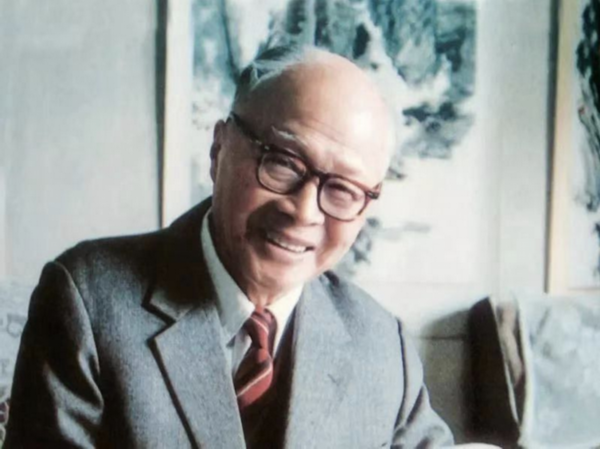

王淦昌

王淦昌(1907年5月28日-1998年12月10日),苏州常熟人,著名核物理学家,中国科学院院士,我国核武器研制的主要科学技术领导人之一,中国惯性约束核聚变研究的奠基者,863计划的倡议者之一。

1961年,二机部部长刘杰向王淦昌传达了党中央关于研制核武器的决定,邀请他参与原子弹研制工作,王淦昌毫不犹豫地回答:“我愿以身许国!”从此,王淦昌便化名王京,告别家人,一头扎进原子弹研究中,一位顶尖学者从此在国际物理学界“消失”。

为了确保试验顺利,王淦昌经常通宵,饮食也极为简单。为了加快工作进度,他跟大家一起搅拌炸药,一起动手制作安装试验样品,顶风冒雨,不知疲倦。王淦昌就这样,默默地履行着“以身许国”的誓言。

在原子弹、氢弹成功爆炸后,王淦昌继续从事地下核试验研究。直到1978年,年逾古稀的王淦昌才再次公开使用他的真实姓名。大家这时才恍然大悟,原来那个研究原子弹的老头王京就是“消失”了17年的王淦昌。

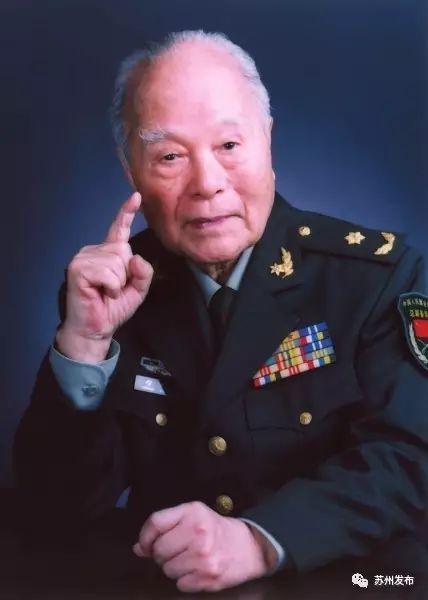

程开甲

程开甲(1918年8月3日-2018年11月17日),苏州吴江人,中国科学院院士,“两弹一星”功勋奖章获得者,2013年国家最高科学技术奖获得者,中国核武器事业的开拓者之一,中国核试验科学技术体系的创建者之一。

原子弹研制初期,程开甲被任命为核武器研究所副所长,分管材料状态方程的理论研究和爆轰物理研究,为原子弹的研制作出了贡献。他第一个采用合理的TFD模型估算出原子弹爆炸时弹心的压力和温度,为原子弹的总体力学计算提供了依据。

从1963年第一次踏入号称“死亡之海”的罗布泊,到最后回到北京定居,程开甲在茫茫戈壁工作、生活了20多年。20多年里,作为我国核试验技术的总负责人,他成功地参与主持决策了包括我国第一颗原子弹、氢弹、增强型原子弹、两弹结合以及地面、首次空投、首次地下平洞和首次竖井试验在内的多种试验方式三十多次核试验任务。

为了国防事业,程开甲在核试验领域默默坚守,隐姓埋名近40年,一直到1999年9月18日被党中央、国务院、中央军委授予“两弹一星功勋奖章”,才从幕后走向台前。

王大珩

王大珩(1915年2月26日-2011年7月21日),祖籍江苏吴县,“两弹一星”功勋奖章获得者,我国近代光学工程的重要学术奠基人、开拓者和组织领导者,为中国应用光学、光学工程、光学精密机械、空间光学、激光科学、仪器仪表和计量科学的创建和发展做出了卓越的贡献。

在我国第一颗原子弹爆炸试验现场,很重要的一项测量设备便是高速摄影机。高速摄影机要记录核爆火球直径与时间的关系,由此推断出原子弹的威力。王大珩主持的光机所接过了高速摄影机的研制任务,在任务中王大珩亲自上阵,带领光机所相关科技人员在一没有经验,二没有参照物的情形下艰难摸索。那时候,他多次奔波于长春和北京两地开展工作,为了配合核爆试验殚精竭虑。

在王大珩的指导下,不到一年时间,课题组成功改装出符合实验要求的高速摄影机。1964年10月16日,中国爆炸了第一颗原子弹。高速摄影机拍出的那张巨大蘑菇云的照片让全国人民都扬眉吐气!

1965年,党中央作出了研制我国第一颗人造地球卫星的决定,王大珩是卫星地面设备组组长、参与了人造地球卫星的总体设计方案的工作,为我国第一颗人造地球卫星上天,作出了杰出贡献。

除此以外,在苏州还有不少为“两弹一星”伟大事业默默奉献的科研人员,我有国士,举世无双,致敬国之脊梁!

(来源:新华社、人民日报、人民网、中国航天基金会、中国科学家、苏州新闻)