为纪念抗美援朝战争胜利70周年,江苏广电总台融媒体新闻中心推出大型融媒报道《寻找最可爱的人》。“90后寻访团”将带领大家一起对话“90后”老兵,聆听胜利回响,追思英烈忠魂,汲取前行力量。

抗美援朝战争期间,志愿军战士谱写了气壮山河的英雄赞歌,创造了人类战争史上以弱胜强的光辉典范。志愿军中,有杨根思、黄继光、邱少云等战斗英雄,还有千千万万个普通士兵、无名英雄;他们同仇敌忾、同心协力,将舍生忘死、向死而生的血性汇聚成必胜的磅礴力量。今天,我们就一起去认识,那些最早进入朝鲜战场、打响“抗美援朝第一战”的英雄们。

南京理工大学兵器博物馆,是国内高校唯一种类齐全,专业性强的兵器博物馆,抗美援朝战争中使用过的许多类型武器,这里都可以看到。今年是抗美援朝战争胜利70周年,来自全国各地的学生、游客早早预约,前来参观。

陈玉泽 南京理工大学兵器博物馆讲解员

在早期抗美援朝战争中,所使用的一些火炮主要有M1927/31 81毫米迫击炮和M1948-1型60毫米迫击炮。志愿军所装备的火炮,无论是在数量上还是质量上,都是要弱于“联合国军”的,这恰恰说明了武器装备并不是决定战争胜负的唯一因素,真正的胜负更取决于使用武器装备的人。

关键在人。1950年10月19日,第一批入朝参战的志愿军战士是一群什么样的人?在交战双方力量极其悬殊的情况下,志愿军是如何运筹帷幄,初入朝鲜就打赢第一战的呢?我们国家把抗美援朝战争纪念日定在1950年10月25日,又是什么原因?时光穿越70年,寻找最可爱的人,江苏广电总台“90后寻访团”,现在出发。

丹东,原名安东,位于鸭绿江下游入海口的江北岸,江上曾经有一座横跨两岸的鸭绿江大桥,1950年,这座桥被美军炸毁。鸭绿江断桥保存至今,成为历史的一个物证。今年是抗美援朝战争胜利70周年,这里的游人尤其的多。从中国到朝鲜只有15000步。站在这里,能充分地感受到,抗美援朝这一仗为什么必须要打。

郭志刚 军史专家 军事科学院研究员

1950年6月25日朝鲜内战爆发以后,美国立即进行武装干涉,美国轰炸到东北了,我们一再警告它不能越过三八线,它越过了。这是我们的底线红线,同时它又侵略台湾,阻止中国人民解放军去解放台湾,干涉我们的内政,中国实际上已经取得了反侵略的权利。

1950年10月7日,美军地面部队在开城地区,大举越过三八线,直逼中朝边境的鸭绿江和图们江。

为了捍卫和平,保护邻邦,也为了保证自身的安全和发展,中共中央和毛泽东在反复权衡利弊后,最终做出抗美援朝保家卫国的重大战略决策。

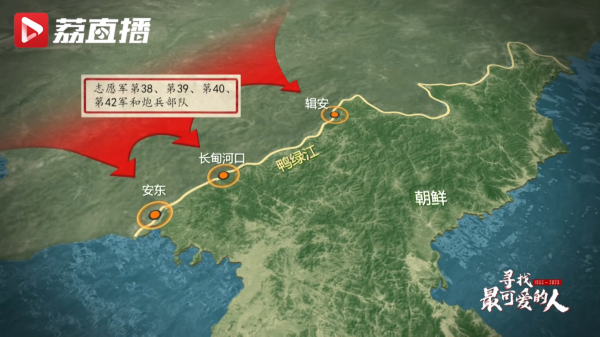

10月19日,中国人民志愿军第38、第39、第40、第42军和炮兵部队共25万多人,分三路先后秘密从安东、长甸河口和辑安跨过鸭绿江,进入朝鲜半岛。

面对世界上实力、装备一流的美军,中国人民志愿军战士是怀着怎样的心情,跨过鸭绿江的呢?

在辽宁锦州,我们找到了94岁的志愿军老战士宋广学。

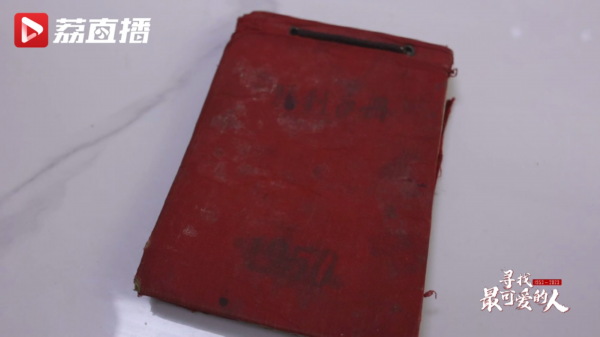

1950年,21岁的宋广学跨过鸭绿江,随第一批中国人民志愿军赴朝作战。他的家中,有很多跟抗美援朝有关的物品。

一本封面写有“1950”年份的胜利手册,70多年后仍保存完好。这个本子原本是宋广学在解放战争中立功的奖品,出征朝鲜前,他抱着必胜的信心,在封面上写下“胜利手册”的字样。在朝鲜,他常常在上面写日记、记心得。翻开它,宋广学73年前入朝作战的日日夜夜扑面而来。

宋广学 94岁 时任志愿军40军118师354团政工队第1分队分队长

在1950年10月19日晚上5点以后,我们没走丹东的铁路大桥,有一个地方搭的木板浮桥,我们经过了新义州之后,白天睡觉夜晚行军,一天走七八十里的夜行军。

志愿军过江进入朝鲜后,一律夜间行军。为什么要白天睡觉,夜晚行军呢?

齐德学 军事科学院原军事历史研究部副部长

美国一个步兵师装备有坦克140辆、装甲车35辆、各种炮900多门,我们志愿军一个军装备各种火炮只有500多门,仅仅相当于它一个师的火炮的一半略多一点,但是人家的火炮口径大、射程远、弹药充足,我们火炮老旧、口径小、射程近、弹药不足,所以没法比。

10月20日,“联合国军”攻陷了朝鲜民主主义人民共和国临时首都平壤,麦克阿瑟命令“联合国军”以团、营为单位,迅速向鸭绿江边推进,企图在11月23日感恩节前占领全朝鲜。

毛泽东看出麦克阿瑟在战略判断上犯了一个大错误,即美军和南朝鲜军未料到志愿军会参战。于是,10月21日凌晨,毛泽东致电彭德怀等,正式下达第一次战役的部署。这一天,毛泽东给彭德怀连发四封电报。他非常果断地改变了原来在德川、宁远以南建立防御阵地的计划,改防御战为运动战,要求志愿军立即部署作战。

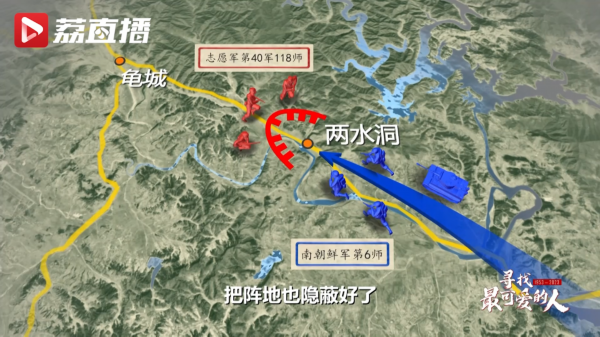

10月25日,四场战斗分别在两水洞、云山、黄草岭、温井地区打响。根据部署,第40军118师在两水洞附近全歼南朝鲜军第6师第2团1个营和1个炮兵中队;第40军120师360团在云山以北予北进的南朝鲜军第1师以迎头痛击;第42军主力在黄草岭地区对北进的南朝鲜军展开阻击;当晚24时,40军第118师、120师各两个团,对温井之敌发起进攻,仅用2个小时即攻占温井。至此,抗美援朝战争序幕拉开。

“两水洞我们是预有准备的叫‘预期遭遇’,估计敌人可能要来,我们事先有了部署,结果它真的来了。”齐德学说。

73年前的那场战斗,宋广学至今仍历历在目,在他的记忆中,两水洞这一仗打得畅快淋漓。

“这个两水洞是两座大山,中间夹了一条比较窄的公路,我们居高临下,整个控制了这一条两三公里长的一条大公路,设计掩体进行瞄准射击,把阵地也隐蔽好了,我们把敌人装到两山夹一条公路的这么一个大口袋。”

当天上午,南朝鲜军第6师2团3营和1个炮兵中队在两水洞附近,进到了志愿军40军118师早就准备好的伏击圈。寂静的山岭中,突然枪声四起。

“其中一辆车,压响了我们二营埋在公路上的一个地雷,因为敌人没当回事,仍然开足马力继续向北冒进,这个时候等到车辆都进到我们包围圈之后,全团一起开火,所以这一下子铺天盖地的暴风雨般的炸弹、炮弹、轻重机枪的子弹,打得敌人连滚带爬人仰马翻,二营炮兵用迫击炮打了两个炮弹,就把最后那辆要逃跑的车,横在公路上给打趴下了 。”宋广学说。

118师采取“拦头、截尾、斩腰”的战法,全歼南朝鲜军第6师2团3营和1个炮兵中队,毙伤俘484人,俘美军顾问1人,敌人的炮火甚至都没来得及架设。激战5小时,两水洞战斗取得胜利。

“叫‘首战两水洞’,我们叫‘首战告捷’,毛泽东主席他强调就要慎重初战首战必胜,两水洞这一打取胜了,对以后的作战是有很重要的影响的。”郭志刚说。

“打起来以后南朝鲜人报告了,美国人还不相信中国人来了,10月25日打仗,美国人相信已经到了10月30日,就五六天过去了,两水洞是抗美援朝战争打响了这一天,是干净利索的一个歼灭战。”齐德学说。

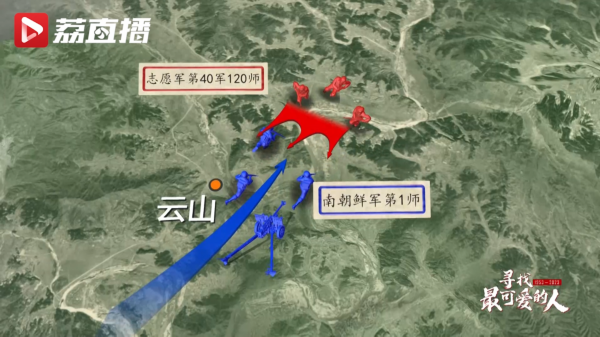

这一天,志愿军第40军120师,也在云山以北,顽强阻击南朝鲜军第1师北进,这场仗,战士们坚守阵地两天三夜,打得勇猛顽强。

在江苏南京,我们见到了95岁的志愿军老战士陈鸣一,73年前,他作为文化教员跟随志愿军40军120师转战沙场,亲身经历了云山之战,用纸笔记录下了朝鲜战场上志愿军的英雄壮举。

陈鸣一 95岁 时任志愿军40军120师360团1营机炮连文化教员

到了云山北面的山上,部队就埋伏在上边,敌人过了大桥到我们阵地面前,把敌人放到30米近了打,机关枪手榴弹一起干。

95岁的陈鸣一老人一边用手比划,一边诉说着战斗的残酷,想到牺牲在那场战斗中,只有十八九岁的年轻战友,老人眼角含着泪。在2006年写的回忆录中,陈鸣一逐字逐句记录下了他的战友石宝山和秦永发的英勇。

“跟敌人拼命的,黄继光式的这样的人物,最后只剩下班长石宝山一个人了,这个时候只见石宝山同志抱着2根爆破筒,拉了火直接向敌人扑过去,只听见轰轰两响,石宝山同志与敌人同归于尽。”

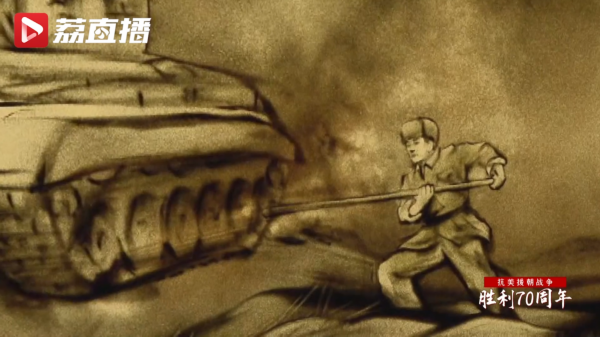

面对工事被毁、伤亡过半、弹药打光的绝境,石宝山牺牲自己的生命,消灭了20多个敌人,他是志愿军入朝后第一个在战场上与敌同归于尽的英雄。为了守住阵地,秦永发带着战友迅速向敌人的坦克靠近。“坦克开过来之后,秦永发拉响导火索,把爆破筒插进坦克履带里面。”

秦永发勇敢机智地炸毁敌军坦克,粉碎了敌人的进攻,还全身而退。他也成为志愿军第一位以肉体与钢铁搏斗的战士,战后,他被师里命名为“反坦克英雄”。

11月1日,志愿军39军又从三面向云山之敌发起进攻,激战三天,毙伤俘2000余人,其中包括号称“美国开国元勋师”的美骑兵第一师1800多人,其中第一师第8团3营被全歼。

“云山这仗是中美两军在朝鲜战场上的首次较量,志愿军取得了胜利,这就打破了美军不可战胜的神话。它的意义在这儿,坚定了我们志愿军能够战胜强敌的这种决心,这一打做出样子来了,你看美军也不是那么可怕吧。”郭志刚说。

第一次战役从1950年10月25日开始至11月5日结束,志愿军不畏强敌,果断出手,共歼敌1.5万余人,将美军和南朝鲜军从鸭绿江边打回到清川江一线以南地区,给兵锋正盛的美军以重创。

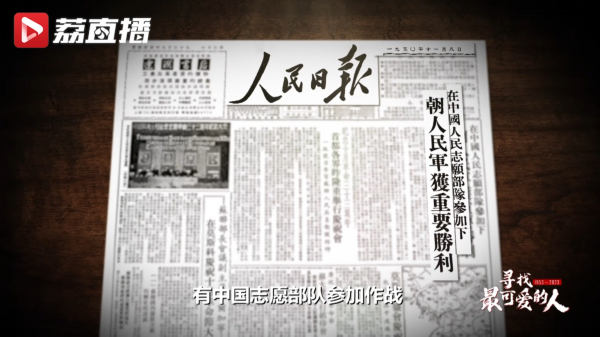

早在两水洞战斗取得胜利时,彭德怀就致电毛泽东,请毛泽东核示战报新闻,毛泽东于10月27日回电,称暂时不宜发表作战新闻。整个第一次战役期间,志愿军总部始终没有发布战报,中国国内的报刊也没有报道志愿军的情况。这一做法,有效地迷惑了敌军。

“第一次战役打完了,最开始发表战绩公报,是以朝鲜人民军总部的名义发表,但这里边提到叫有中国志愿部队参加作战,没叫志愿军,因为叫军显得规模很大,叫部队它比较灵活。所以这时候基本还是出于保密的考虑,12月5日《人民日报》发表了一篇新闻稿,这篇新闻稿是经过毛主席亲自审修的,在这篇文稿里,就第一次出现了中国人民志愿军这个说法。”齐德学介绍。

1951年8月,中共中央决定,将1950年10月25日作为抗美援朝纪念日。“定为纪念日是志愿军政治部1951年8月份提出来,就是因为10月25日这天打响了第一仗,所以建议一周年的时候搞纪念活动,把它作为一个纪念日,毛泽东、周恩来也同意,就这么定下来了。”齐德学介绍。

“雄赳赳 气昂昂 跨过鸭绿江”。时至今日,这首歌曲仍然常常在宋广学家中响起,歌声中包含着胜利荣耀,还有宋广学、张雅梅夫妇的青春岁月。宋广学的妻子,88岁的张雅梅也是一名志愿军老战士,抗美援朝时期,她是一名战地护士。

张雅梅 88岁 时任志愿军十七医院护理员 政治处宣传干事

当时朝鲜战争爆发了,我就积极响应党的号召积极报名参军,我就分配到十七医院,当时我们就抢救伤员。

在宋老家中,保存着这样一件珍贵的军衣,它曾经陪伴宋广学在朝鲜战场出生入死,也见证着抗美援朝战争中将士们的英勇。

宋广学参加过抗美援朝战争第一次至第五次战役,在第五次战役中身负重伤,当时,一块弹皮在他身体上穿了三个洞,伤口离肺部只剩一个薄膜的距离。

宋铁兵 宋广学的儿子

当时弹片是从后背的位置打入,贯通整个后侧面,从侧面穿出之后,又打到左胳膊的位置,从左胳膊的位置又穿出。

“1957年我和他结婚的时候,我别的东西一个都不要,这个留着,以后要给后代子孙,非常有意义,现在拿出来看一看,就不能忘记过去。”张雅梅说。

“我们是保家卫国保和平,这个精神在我脑海里扎根,打出我们志愿军是真正的最可爱的人,也打出了我们中华民族强军志气,我们现在还能活着,不忘给子孙后代多讲讲,让我们的红色江山后继有人代代相传。”宋广学说。

入朝时21岁的年轻小伙,如今已进入耄耋之年。今年是抗美援朝战争胜利70周年,宋广学特意带着寻访组回老部队看一看。

经历数次改装换制,40军118师成建制改编成现在的暴风雨部队。和平年代,该旅完成哈尔滨抗洪、唐山抗震、大兴安岭扑火、边境作战等急难险重任务,首创战区陆军步战车涉水先河,圆满完成2021和平使命中俄联演任务。

袁帅 第80集团军某旅“堡垒坚强模范连”连长

“打赢抗美援朝第一仗”的首战精神代代相传,大家要牢记使命不负重托,以更加饱满的热情,更加昂扬的斗志,更加坚韧的毅力,投身到伟大的强军事业中。

“我向你们敬礼,感谢你们的操练,祝你们训练有成果,学习二十大永远跟党走。”

一个有希望的民族不能没有英雄,一个有前途的国家不能没有先锋。70年前,志愿军将士们经过艰苦卓绝的战斗,打败了武装到牙齿的对手,谱写了气壮山河的英雄壮歌,70年过去,烽烟散去,伟大的抗美援朝精神依然熠熠生辉。我们有幸生活在和平年代,更应该时刻铭记那段可歌可泣的艰难岁月,牢记当年为和平牺牲的前辈英烈。他们,都是最可爱的人!

抗美援朝战争,是在交战双方力量极其悬殊条件下进行的一场现代化战争。当时,中美两国国力相差巨大。在这样极不对称、极为艰难的情况下,中国人民志愿军同朝鲜军民密切配合,首战两水洞、激战云山城、会战清川江、鏖战长津湖等,连续进行5次战役,此后又构筑起铜墙铁壁般的纵深防御阵地,实施多次进攻战役,粉碎“绞杀战”、抵御“细菌战”、血战上甘岭,创造了威武雄壮的战争伟业。全国各族人民由衷称赞志愿军将士为“最可爱的人”!

——2020年10月,习近平在纪念中国人民志愿军抗美援朝出国作战70周年大会上的讲话

(来源:江苏广电融媒体新闻中心记者/方晨 崔雨薇 俞铭义 张心宇 沈子涵)