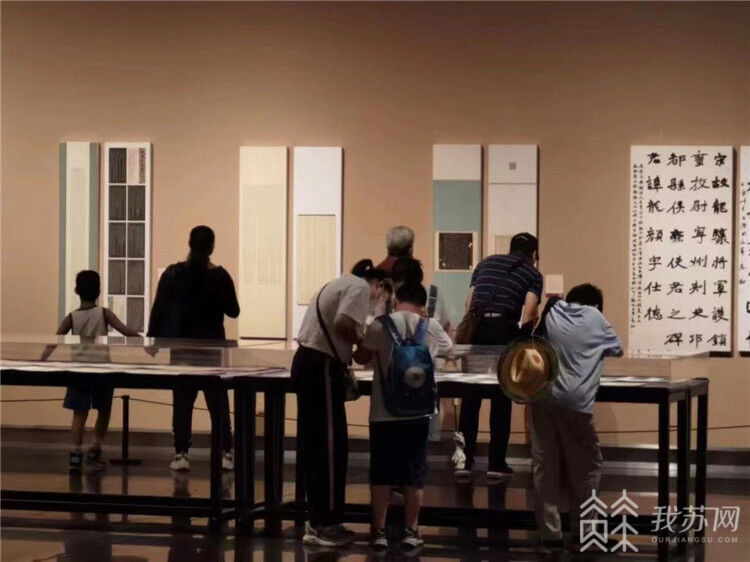

夏日炎炎,何不去逛展?“与古为新——全国第三届书法临帖作品展”正在江苏美术馆展出,展览将持续至7月9日。这是继中国美术馆首次展出以来的巡展第三站。

本次展览由中国书法家协会、中国美术馆、江苏省委宣传部、省文旅厅、省文联共同举办。展览有何亮点?新时代中国书法如何传承发展?带着这些疑问,我苏网记者专访了中国书法家协会主席孙晓云。

“这是用书法呈现的中华文明史”

本次展览,共展出274位作者的548件临、创作品,这些作品取法上至商周,下迄清末,甲骨、钟鼎、简帛、碑版、刻石、法帖均有涉猎。

这些作品是以篆、隶、楷、行、草的书体顺序布置。“考虑到也会有后人写以前字体的情况,这些经典作品、碑刻的排布综合考虑了字体演变序列和书法家的年代。从甲骨文一直到近现代,基本上可以说是中国书法的谱系。”孙晓云说,“这是一部中国书法发展史,也是用书法呈现的中华文明史。”

在她看来,观众在参观展览的过程中,既可以对中国书法做一个全方位的了解,实际上也接受了一次中华文明史教育。

当中国传统书法遇上现代化传播方式

在当代,如何让古老的书法艺术、中国的汉文字“和时代同频共振”,创造性转化、创新性发展?

孙晓云告诉记者,主办方就上述问题在展出中做了一些创新,这也是对习近平总书记在文艺工作座谈会和文化传承发展座谈会上讲话精神的落实。

这些创新包括,每名作者的临习作品和创作作品是并列左右展出的,同时作品下面还有一个二维码。观众在观看作品的同时,扫一下二维码就可以看到这张作品的出处、原帖,以及作者的临习过程或是创作体会。

于作者,“一临一创”,呈现出作品取法经典、兼容并包、融会贯通、守正创新的正大气象,充分展现了书法家们的临古能力、创作水平和近年来业界致力于书法艺术传承与创新的时代特征。于观众,与创作者的视频交流加强了逛展的沉浸式体验。

“让更多人通过现代化的传播模式来欣赏中国传统书法,厘清中国书法发展的脉络,实际上是为了赓续我们中华文明几千年的文脉,因为它是靠汉文字传承的。”孙晓云说。

“书法已经不仅仅是几个书法家的事”

据记者了解,这种全国性的书法临书大展在江苏展出还是首次,另一个可喜的是入选的274名作者中有20名是江苏的。

“江苏是文化大省、书法大省,植根于这片沃土,有这么多好的作品产生确实可喜。作为一名组织者和书法实践者,更让我高兴的是,这么热的天,每天来观展的人都是在不断增加的。大家的热情和迫切说明,书法已经不仅仅是几个书法家的事。”孙晓云说。

她告诉记者,这次书法临帖作品展的策划、展出以及观众的热忱,更加证明了文化自信有这么多人的需要、这么多人的喜欢。“我们书法工作者和文化工作者更要有这份责任,也要继续策划这种好展览,用手中的毛笔创作更好的书法作品,来满足广大人民群众对精神生活的需求。”

(江苏广电融媒体新闻中心记者/黄蒙 周雷 我苏编辑/桂丹 设计/邵静娟 部分图片由江苏省美术馆提供)