对于江苏涟水红窑镇村民来说,今年是一个丰收年。“芦笋产量高,我们又碰到了一个好行情,往年一斤芦笋7块左右,今年的地头价就卖到了 9 块5毛。”江苏涟水瑞丰农业科技发展有限公司负责人郑标高兴地说,其公司种植的4000多亩芦笋,预计今年销售额超过6000万元,利润可达450万元左右。

小芦笋撬动大产业

走进江苏省淮安市涟水县红窑镇芦笋生产基地,一大片碧绿的芦笋长势喜人。芦笋的新芽从根部处冒了出来,含绿吐翠、娇嫩欲滴。工人们赶紧将新鲜的芦笋采摘、捆扎、包装,忙个不停。这些被处理好的芦笋一部分被运往南京和上海批发销售,另一部分则出口至日本、韩国等海外市场。

经过多年发展,红窑镇成为国家级设施化芦笋标准化示范区,现已形成以红窑芦笋产业示范园为核心,辐射五港、黄营、梁岔、唐集等周边镇的2万余亩种植区域,是华东地区最大的设施化芦笋种植基地,芦笋产量占全国的30%。全县设施化芦笋年产5万余吨,总产值超10亿元,“涟水芦笋”成功注册国家地理标志证明商标,小小的芦笋成为涟水县亮眼的名片,让农民发家致富。

郑标是红窑镇第一批种植芦笋的人。此前郑标在广东、浙江等地从事了多年鲜切花种植。但种植鲜切花风险相对高,曾经的一场暴雨积水导致花根被泡烂,让他损失了300万元。2012年他从朋友处得知芦笋营养价值很高,刚好老家在招商,郑标便返乡创业,从种植鲜切花转行开始种植芦笋。芦笋是蔬菜之王,具有营养价值高、经济效益高、带动增收高的特性。经过几年的发展,2020年,他创办的“春竺”牌芦笋,成功入选江苏农产品品牌目录,并进入淮安市“淮味千年”品牌体系。

家门口就业促增收

红窑镇芦笋产业的蓬勃发展,离不开政策扶持。2020年2月,涟水县委县政府出台了《关于推进芦笋产业发展的六条意见》,统筹整合涉农资金,对2019至2021年新扩芦笋按面积进行补贴,第一年每亩地补贴 800元,第二年每亩地补贴700元。截至目前,涟水县共计整合各类涉农资金4096万元投入芦笋产业项目,撬动社会资本3.5亿元,为31个村集体一年增收178.8万元。

随着芦笋规模的不断扩大,创造了更多就业机会,让当地村民实现了家门口工作。据了解,仅春竺芦笋产业园共带动了周边群众近 400 人实现家门口就业。“芦笋每年有7个月左右的采摘时间,由于只能人工采摘,所以用工量也比较大。我们用的工人都是附近的老百姓,他们一年挣三万元左右,每天凌晨4点到基地采摘芦笋,早上9点多钟结束采摘,还不耽误回家干活。”郑标介绍道。

△孔庆平接受记者采访

孔庆平是土生土长的红窑镇人,芦笋种植成规模以后,在外打工的他也选择回乡。他将自己的四亩土地流转出去,又在芦笋基地打工,一年能挣五六万元。“在外面打工来回跑,钱都花路上了,现在在家门口工作,多安心。赚一样的钱,都是净赚的。”孔庆平说。

多方合作助力产业升级

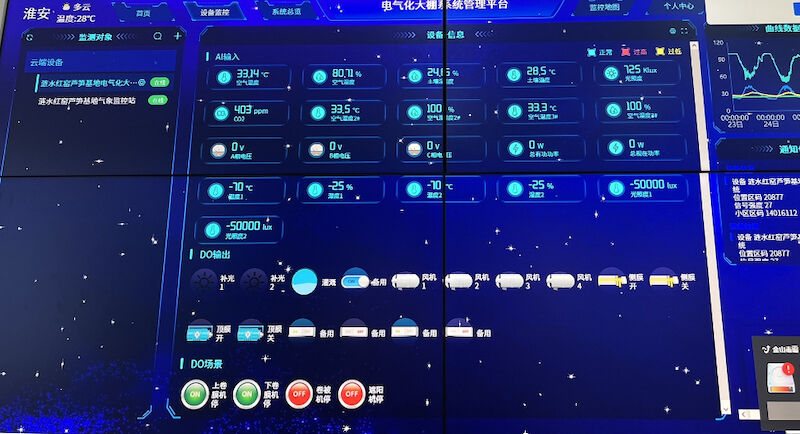

△江苏省首个芦笋电气化种植示范项目

近年来,涟水县坚持以科技助推产业转型升级,积极与省农科院、江苏科技大学、南京农业大学等科研单位开展合作,编制地方种植标准,设立多个科研平台,提高芦笋品质。此外,采用电气化等新技术,缩短芦笋生长周期。“电气化后,我们可以在每年1月15号左右提前上市,能买到30块一斤。”郑标说。如今,红窑镇那一排排整齐的设施化大棚已然成了一道亮丽的风景。预计到2025年,涟水县将形成生态绿色芦笋种植基地4万亩。芦笋产业发展链条也在不断延伸,芦笋汁、芦笋面条、芦笋食品化菜肴、芦笋即食休闲食品等系列产品,正在逐渐打开市场,受到越来越多消费者的喜爱。

记者/丹凤 实习记者/柯昕煜 部分供图/涟水县融媒体中心