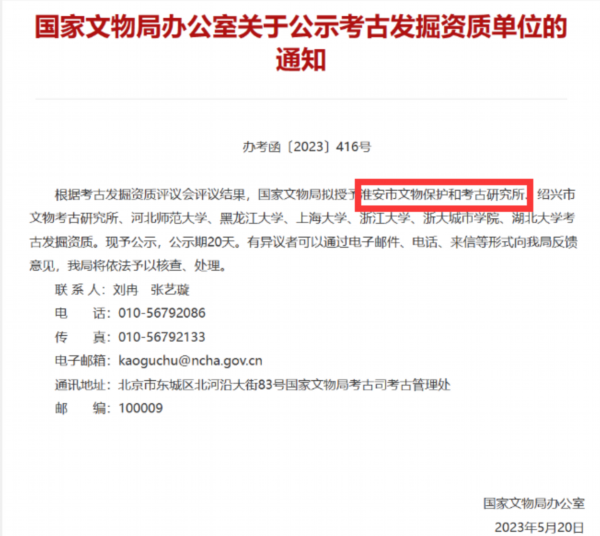

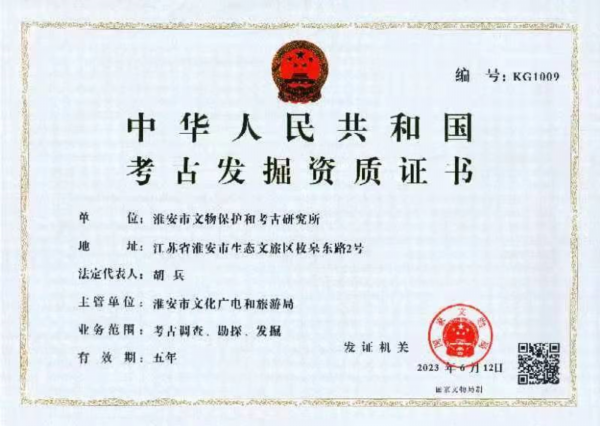

近日,国家文物局授予淮安市文物保护和考古研究所中华人民共和国考古发掘资质。本年度共有8家单位取得资质,淮安市文物保护和考古研究所是今年江苏唯一,也是全国普通地级市中第15家取得资质的单位。

淮安市是一代伟人周恩来的故乡和国家历史文化名城。全市文物资源十分丰富,共有世界文化遗产1处(中国大运河淮安段),全国重点文物保护单位13处(明祖陵、周恩来故居、淮安府衙、苏皖边区政府旧址、洪泽湖大堤等),江苏省文物保护单位31处(东阳城遗址、关天培祠和墓等),市级文物保护单位142处(韩母墓、吴承恩故居等)。各博物馆、纪念馆珍藏各类文物18534件(套),其中国家三级以上珍贵文物2641件(套),一级文物226件(套),二级文物373件(套),三级文物2042件(套)。

淮安市文物保护和考古研究所成立于2019年,其前身是淮安市博物馆考古部。2021年与原淮安市文物保护管理所合并成立淮安市文物保护和考古研究所,负责淮安市境内地下、水下文物的考古调查、勘探、发掘、科学研究和对出土文物进行修复、科技保护和保管及不可移动文物保护管理等工作。

考古所成立揭牌仪式

成立岔河考古工作站

自2003年引进厦门大学考古学专业人才起,淮安市一直在加强考古专业力量建设,后又陆续引进了山西大学、西北大学、南京大学、吉林大学等高校考古学专业人才。经过近二十年的努力,初步建成一支能够完全独立承担淮安地区考古工作的专业队伍。从2010年培养第一个考古领队开始,到2023年共本土培养6位考古发掘领队(项目负责人)。

龟山考古研学游基地

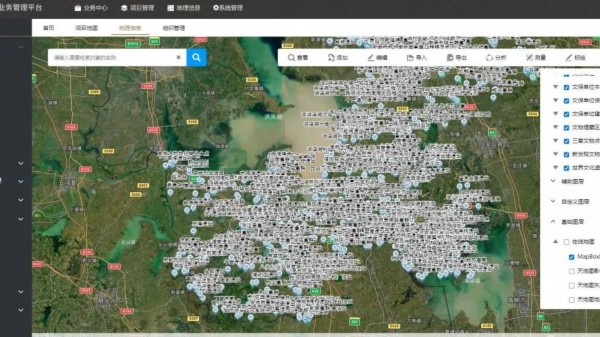

建立考古综合业务

管理系统

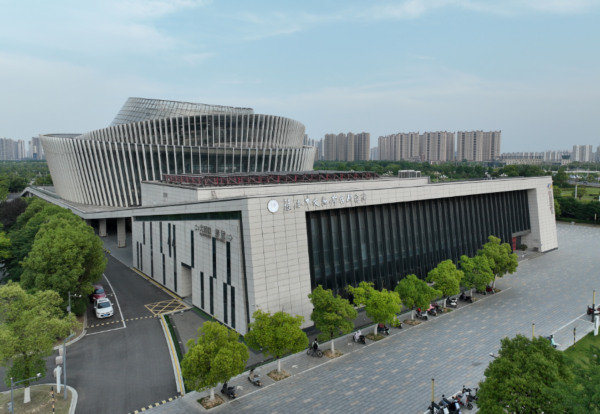

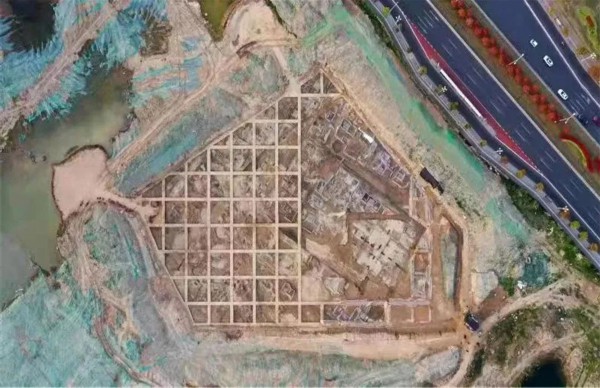

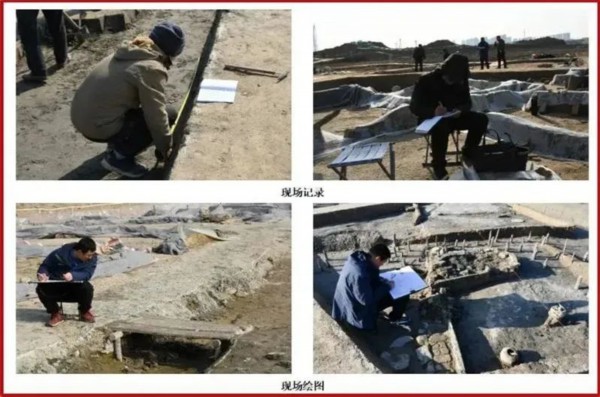

近年来,淮安市委、市政府高度重视文物考古工作,在人员、经费、场地等方面持续加大对市文物保护和考古研究所的支持力度,在政策、制度等方面全力保障,市文物保护和考古研究所在考古发掘、文物保护、公众考古宣传、考古工作站建设等方面取得突破性进展。积极配合省、市基本建设项目,推进考古前置落地实施,共完成市内外考古勘探项目320余项,考古发掘项目70余项,文物保护项目10余项,涵盖各个时期的遗址、墓葬。

考古发掘现场

新安小学南校区

墓葬群出土文物

水工科技馆项目

出土文物

多次获省文物局、省考古学会及其他奖项40余项。出版考古报告和专著6部,发表于核心期刊的文章有20余篇,省级及其他各类刊物文章近50篇。2019年承办了“淮安黄岗遗址考古发掘成果论证——暨青莲岗文化学术研讨会”,2020年承办了“江淮考古与城市发展——首届江苏青年考古论坛”,2021年成立了淮安市考古学会,2022年被江苏开放大学指定成为游学基地。

青莲岗文化学术讨论

成立淮安考古学会

与淮阴师范学院历史文化旅游学院签署科研合作协议

文物保护修复

获得国家文物局授予的考古发掘资质,代表着淮安市的考古业务水平、软硬件实力、研究水平和成果、人才层次和结构获得了国家文物局专家组的认可。对淮安考古而言是质的飞跃,表明淮安文物考古研究所可以独立承担本区域的考古工作,更深入地探索和研究淮安地域文明,展现淮安厚重的历史文化底蕴和城市文脉,讲好淮安故事,繁荣文化事业,助力淮安高质量发展;同时走出淮安市,在更广阔的天地加强交流与合作,扩大影响力和知名度。淮安市文物保护和考古研究所站在新的起点,定会承担起更大的责任和使命,利用好各项优势,积极培育人才,努力发展建设,扎实开展文物保护、考古发掘和研究工作。

开展“小草帽”党史课堂

开展考古研学游活动

淮安历史悠久,文物资源丰富,文化积淀深厚。淮安市文物保护和考古研究所将认真学习贯彻党的二十大精神和习近平总书记关于考古工作的重要指示批示,深入领会新时代做好考古和文物保护工作的重要意义,努力践行“保护第一、加强管理、挖掘价值、有效利用、让文物活起来”的新时代文物工作方针,切实增强使命感、责任感、紧迫感,干好考古工作、讲好文物故事,全力做好中华优秀传统文化的传承和展示工作。用考古之实,证文化之“根”、寻民族之“魂”,为建设中国特色、中国风格、中国气派的考古学贡献淮安力量!