从造壳向“造心”转变 海工“重器”驶向全球

走进南通,感受这座城市通江达海的气魄,自然要见一见这里的海工“重器”。这次出来迎接高质量发展调研行采访团的“巨无霸”就是它——世界最大吨位级新型海上浮式生产储卸油船M026 FPSO。

主船体总长335米,型宽60米,型深33米,排水量达46万吨,设计最大储油能力为200万桶原油,预计明年10月份交付。该项目适用于全球各个海域的油气开发。

现场,在几台巨大吊机的配合下,工人们正在组装船体的上部模块。

船上方这些密密麻麻的管道,都是用来加工处理从海底开采出来的原油,再进行提炼、分离。

启东中远海运海洋工程有限公司常务副总经理仇明告诉记者:这艘船是海上油气生产、储运的一种平台,通过这个平台把海底的石油资源开采上来后,可以直接通过船上搭载的先进设备进行油气分离,直接生产出原油和天然气。其实,我们可以通俗理解它,就是一个海上移动的化工厂。

这些大家伙,都是全世界技术比较领先的一些海工装备。最远的是圆筒型超深水钻探平台,因为它的外形是独特的圆筒型设计,所以它的抗风浪性、作业水深的能力非常地好,多项技术指标创下世界第一。这家企业,一共向国外交付了6艘同类型的产品。

这些装备代表或见证了我国船舶海工产业的发展,也折射了江苏科技创新实力在不断提升。江苏出台了加快技术创新、推动“智能化改造、数字化转型”等18条政策措施,来助力船舶海工产业高质量发展。

目前,整个江苏海工装备产业来说,发展势头非常好,不少企业的订单都排到了2026年。除了订单充足,记者也了解到另外一个非常可喜的变化,那就是高科技船舶的占比,也是越来越多。就拿南通地区来说,第一季度交付的14艘船舶中,像风电安装船、液化天然气运输船等等,高技术船舶的占比,就达到一半以上。在江苏沿江的多个船舶海工产业基地,都在加快进行“智能化改造”,建成了多条智能制造生产线,逐步掌握了新一代风电安装船、超大型集装箱船、大型LNG船等船型和关键配套设备的建造生产技术,逐步实现由造壳到造心的转变。

支持绿色风电发展 临港产业不断升级

在如东小洋口风电产业园的风电母港,洋口镇经济发展局项目建设服务中心的负责人向大家介绍说,产业园现已经形成海上有风场、岸线有母港、腹地产业强的特点。截至2022年底,风电产业园项目累计已投入20亿元,实现了300台4兆瓦和100台8.5兆瓦风力发电机组的制造能力。预计到2025年,园区项目投入可达100亿元。并逐步形成集风场运营、生产制造、安装出运、建设维护、科技研发和风机检测等为一体的全产业链风电产业基地。

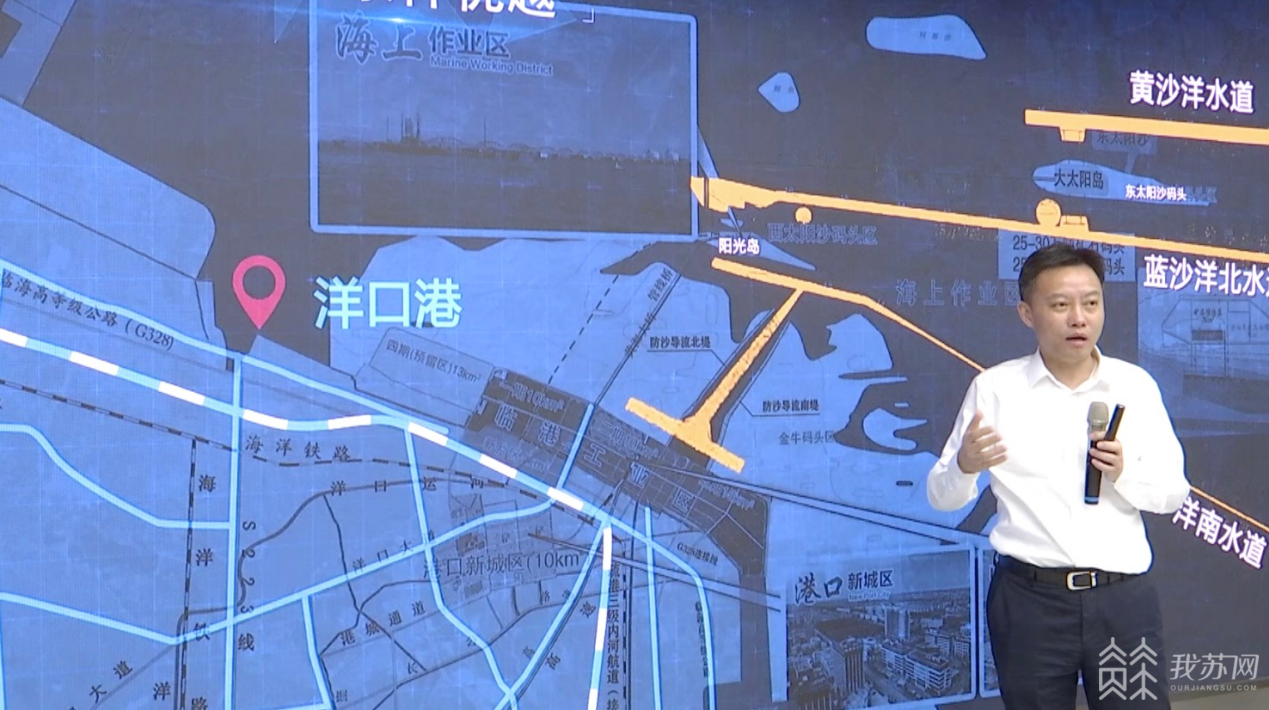

在洋口港的阳光岛上,采访团仔细聆听了洋口港的建港历程,老一辈建港人在淤积型海岸线上一步步将港口建立起来的不凡历程打动着在场的每一个人。

在海门中天钢铁集团(南通)有限公司,采访团观摩了企业的数控中心。

在这里,中天绿色精品钢3座高炉、3台烧结、3条焦化、5座石灰窑、2个综合原料场等工序16个生产系统进行着一体化智慧集控,这是目前行业集控产线规模最大、岗位集控率最高的铁前智能集控中心。更令大家印象深刻的是,全厂不设一处排水口,每年上千万吨生产废水被100%资源化利用。据了解,中天绿色精品钢项目总投资1000亿元,规划钢铁产能2000万吨,项目一期规划约800万吨。预计项目一期建成达产后,可带动周边配套的工业和服务业8万人就业。

跨江融合发展 守护水清岸线

在江苏南通苏锡通科技产业园区,采访团对于这个园区的名称非常感兴趣。园区党工委副书记、管委会主任黄晓峰介绍说,“苏锡通”这个名称恰恰反映了园区抢抓长三角区域一体化发展等国家战略,积极发挥“沪苏通强支点、跨江融合桥头堡”的优势,全方位融入苏南、全方位对接上海、全方位推进高质量发展的目标。

南通调研的最后一站,大家来到五山地区,在这里,大家纷纷放慢脚步,感受人与自然的和谐之美。作为全省生态文明建设的样板,五山及沿江地区生态修复保护给这里带来的“沧桑巨变”令大家“流连忘返”。

(高质量发展调研行采访团记者 陈俨供图)

为期两天的集中采访,大家深切感受到南通这座滨江临海之城,抢抓长三角一体化发展等重大战略机遇,优化沿江岸线布局、推动产业转型升级、提升绿色发展水平的澎湃动力。来自光明日报江苏记者站的李健说:“这次在江苏的高质量发展调研行,让我对很多城市都有了全新的认识,特别是南通,既有先进的海工装备制造业,也有跨江融合发展的创新理念,还有如此美丽的滨江岸线,这为我们讲好高质量发展进程中的江苏故事,提供了非常生动的素材!”

(江苏广电融媒体新闻中心/刘康 李志阳 编辑/刘康 李志阳 )