京剧《浮生六记》观众微评

专家说 | 徐芳芳

“该剧流露出对人生荣枯难料的严肃思考,是对纯洁爱情的由衷呼唤和热情赞美,体现出现代人对封建家庭、封建文化的批判意识。语言清婉流离,活泼俏皮,富有传奇特色和浪漫主义色彩,是对经典文学《浮生六记》的现代诠释和当代传播,具有重要的思想内涵和美学价值。”

演前荐 | 徐芳芳:浮生须臾 唯爱永恒——评京剧《浮生六记》

观众有话说

郑世鲜 江苏省文化艺术研究院助理研究员

冷热相谐。传统的戏曲编剧讲究冷热场面的搭配与调剂,冷静之词、文雅之曲与热闹的插科打诨场面需比例和谐。《浮生六记》在行当的选用上即十分注重冷热的平衡,一生一旦与两丑,在视觉上呈现出鲜明对比;在场面的设置上,沈复芸娘的爱恋痴心与王二余六的连环圈套相互穿插,情与趣一张一弛,交替往复,形成了一种奇妙的谐和。

似真似幻。《浮生六记》打破了真实与幻境,古代与当代的界限。演员不断在戏里与戏外跳进跳出,在不同身份之间来回切换,制造出多重时空和戏剧情景,无疑大大扩展了戏剧的表达空间,使90分钟的戏剧舞台得以承担更多元化的情感内容———沈复与芸娘的相濡以沫,喜儿对沈复的一往情深,以及王二与余六的得失之选。不同的人物视角带给观众不同的情感体验。

无一处不是戏。在形式上,该剧不仅采用了“戏中戏”的表达,而且真正做到了“无一处不是戏”。全剧取消了传统的分场分幕,将舞台调度、化妆穿关都呈现在观众眼前。演员不疾不徐的表演让这些原本掩于幕后的情景成为戏剧表达的一部分。这种台前幕后空间的消弭并不简单只是一种先锋的实验,而是真正地让演出的每一个关节都融于剧情,融于角色,从而成就了一台完满的、圆融的作品。

剑外思归客 南京师范大学学生戏迷

京剧《浮生六记》是这段时间我所看过的最精彩、成熟的小剧场作品,虽然略有不足,但是仍然瑕不掩瑜。其形式上模拟传奇副末开场、结尾似杂剧题目正名,复刻中国传统戏曲演出的经典形式;剧情中设计圈套的形式为演员现场换衣服提供了一个合理的理由;最后沈复撒钱的情节又能看到有老舍话剧《茶馆》常四爷、秦二爷撒钱一段的影子,给人以形式与心灵上的震撼。

演员表演方面,窦晓璇在活泼的花旦与稳重的青衣之间切换自然,其独角戏更是表演入情,演绎到位,抓人心弦;梅庆羊与梁军委二位丑角的表演很好地起到了绿叶的作用,但是在许多场景中的演绎又给人留下了深刻的印象。但是最令我惊喜的还是谭正岩的表演。我看他的演出还要追溯到其2005年参加青京赛的时候,那时的他虽然获得了金奖,但是表演略显稚嫩,嗓音也有些许生硬,并不能很好地将谭派的特点演唱出来;后来他与祖父谭元寿、父亲谭孝增同台表演《定军山》,台风、表演与演唱虽不能与二位老艺术家相比,但是已然有了大将风范;如今他的嗓音更加圆润多变,今晚更是将谭派的一唱三叹、高亮醇厚的特点展现得淋漓尽致,并在演唱中加入了其对人物、情节的理解与共情,表演也更加成熟稳重,使得戏中沈复一角极富表现力与感染力。可以说谭正岩成功地塑造出了一个属于他自己的沈复,这是真正令人欣喜的。

邱芬 戏曲爱好者

京剧《浮生六记》是北京京剧院创作的一出小剧场京剧,由窦晓璇、谭正岩主演。它以喜剧为外壳,展现了一个浪漫、抒情、凄美、委婉、率真、纯情的爱情故事。

《浮生六记》讲述的是清朝嘉庆年间沈复和芸娘的爱情故事,他们那充满情趣、浪漫、本性和率真的和谐、美好的爱情生活,紧紧拴着每一个现代观众的心,让观众始终活跃在男女主人公精神世界里。《浮生六记》运用戏中戏的艺术手法,为观众阐释了婚姻的意义。它告诉观众,婚姻的意义在于爱情,爱情的意义在于坚守、尊重和纯粹;婚姻就应像沈复、芸娘般苦中作乐,不能沉湎于锦衣玉食,要安于荆钗布裙,于物欲横流纸醉金迷的浮华世界中,创造出一片宁静安详、和谐美好的净土。

喜儿的扮演者窦晓璇工梅派青衣,一人分饰两角,主攻花旦和青衣,扮演花庭歌伎和芸娘的双重角色,在行当的转换与角色的跳跃中,用功用情,惟妙惟肖,成功地塑造出芸娘和喜儿两个个性鲜明、光彩亮丽的女性形象。

谭正岩饰演沈复也很有沈复笔下娓娓道来的悠长情怀。表现了沈复一个文人,仁义厚道,情感真诚,不善周旋,不会巴结逢迎,出身中产,终于落魄,受尽生活磨难,他的命运也是值得反思。

梅庆羊、粱军委两位文武丑的表现更是烘托了主演,也是全剧的重要组成部分。

该剧格调凄婉、唯美,唱腔好听,扮相好看,最后两人的结尾也很动人。同时小剧场以它独特形式,可以交流、共享的轻松氛围,充分发挥演员演技,展现京剧的魅力,也是全剧的特点,受到观众好评及热烈掌声,也吸引不少年轻观众,是一部非常优秀的小剧场戏剧。

张媛 南京艺术学院博士

李怡然 南京林业大学本科生

北京市京剧团戏中戏的创新性改编,两位丑角假意求道真心求财的骗局将沈三白的《浮生六记》的朴素真情衬托而出。悲喜相融,以乐衬哀,哀更哀矣。人间自是有情痴,哪能与凡夫俗子同语。喝迷魂药穿越的戏码更是点了浮生若梦的主题,真真是假作真时真亦假。“人看灯中景,犹在灯景中。”

也许是为了达到雅俗共赏的目的,台词中加入了许多现代化元素,在逗乐观众的同时会有些许的跳戏,旧事新编确是很难做到十全十美。传统戏曲中的现代化元素的加入在新一代编剧中屡见不鲜,此举固然利弊双生,虽然削减了传统戏曲规范的严肃性,但在吸引观众兴趣方面卓有成效。

小剧场舞台布景与其他同规格舞台相比略显简陋,但由于大华大戏院在南京戏曲发展史上的特殊地位,绿墙朱幕让人不免有种在民国戏台下观戏的穿越之感。

安颐 文艺爱好者

该剧取材于清代作家沈复《浮生六记》,该剧在过往也经过多个版本的演绎,今天观看的小剧场版本的《浮生六记》有别于其他版本,将表演时长压缩至一个半小时,对演员的功底、场景的切换要求极高。

该剧采用时空交错的叙事模式,把沈复与经商的两个伴当王二、俞六,歌姬喜儿、芸娘巧妙设置到一部剧中,摘取沈复人生中最难忘的时刻,以沈复夫妇二人的生活为主线,真实地反映出普通人的人生境遇与生存状况。该剧本的一大特色是通过剧本内容的巧妙设计,演员服道画的细节为观众体现了剧里剧外、不同时空、不同人物的无缝切换,最终体现出对爱情、人生的哲学感悟和人生变幻的深刻思考。

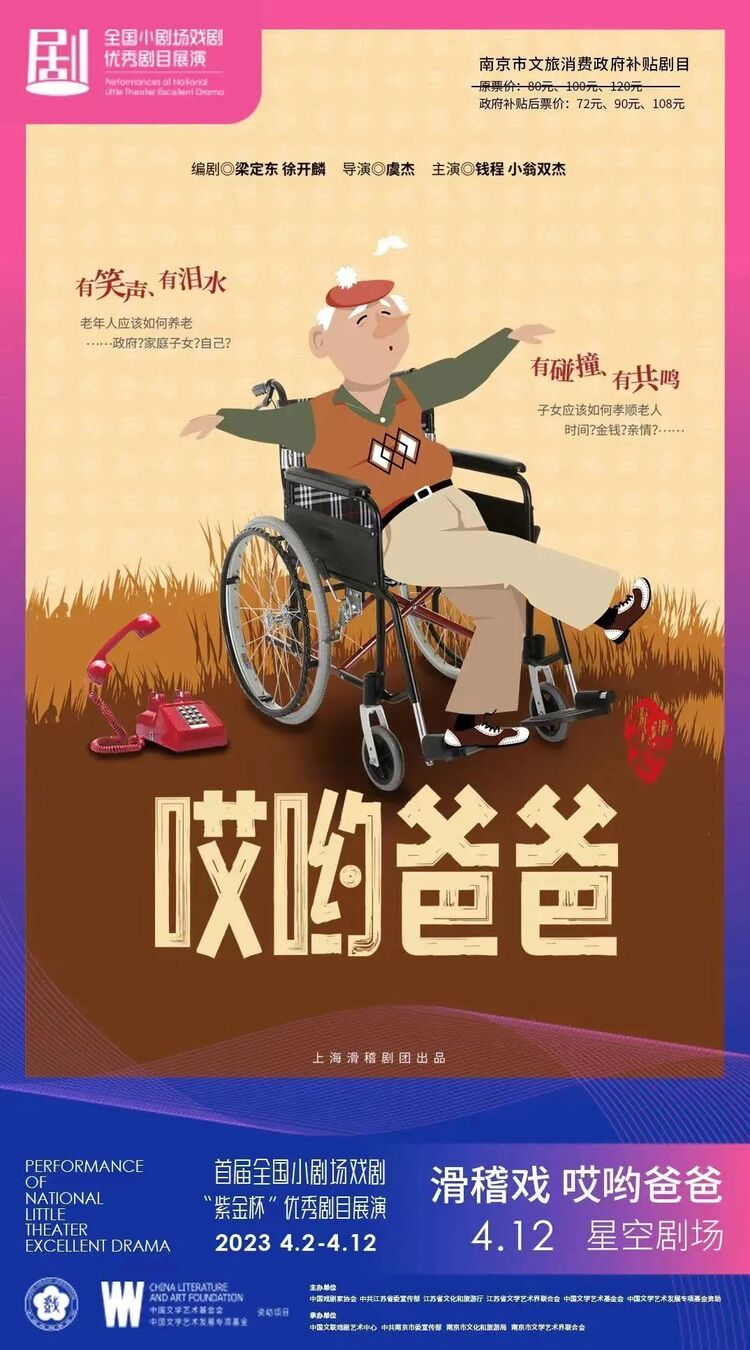

滑稽戏《哎呦爸爸》观众微评

专家说 | 邓添天

“滑稽戏《哎呦爸爸》让人深刻地感受到,所谓的滑稽戏远不止于滑稽,这种滑稽是对生活的一种看似轻松、实则深刻的调侃和解构,真正的价值在于“滑稽”背后对“严肃”的关切和重建,亦如文章的标题“好笑”往往因为“好哭”才深刻,如果滑稽只是滑稽,那就真的有些滑稽了。”

演前荐 | 邓添天:“好笑”往往因为“好哭”才深刻——评上海滑稽剧团滑稽戏《哎呦爸爸》

观众有话说

闻静 国企活动策划 文艺、戏曲爱好者

近期在南京举办的首届全国小剧场戏剧“紫金杯”优秀剧目展演,给我这样的戏剧爱好者一次近距离接触不同剧种及更多新作品的机会。

昨日观演的上海滑稽剧团滑稽剧《哎哟爸爸》,是一部笑中带泪的舞台作品。本剧以逐渐老龄化的社会、长者养老的热门话题,以独居老人“宋德广”“陈金生”老哥俩为使得儿女多回家探望,绞尽脑汁设计了“发红包”“装富”“装病”等不同故事场景,引发趣事连连。

本剧最大看点之一是全程以沪语方言演出,穿插扬州话、粤语、南京话等。方言演出保留了上海滑稽剧的原汁原味,舞台两侧的同步字幕也使得南京观众无障碍理解剧情。剧中有许多沪语方言梗:如“生忌日”音同“生煎日”、摇晃奶油蛋糕“掼奶油”等,如对上海本土文化有了解,则不由得会心一笑。

每个场景换景时,两位老者以“独脚戏”的方式呈现幕前戏,说笑之间承接铺垫上下剧情,也为换景争取了更多时间,使得观众在不同舞台置景中体验更加丰富的剧情。

剧中两位“有腔调”的上海爷叔,由国家一级演员钱程、小翁双杰饰演,以滑稽戏特有的幽默感呈现了当代社会独居老人的孤独感,作为观众我时常感觉这就是我身边发生的家长里短,剧中的“老哥俩”一通折腾用一个网络流行语就是“寻找存在感”,希望得到更多子女的关注。加之小剧场戏剧的“沉浸感”,观者感官完全被台上人物一举一动所牵动。当演出落幕,走出剧场,生活还在继续,艺术带给人轻松愉悦的同时,也让人引发思考:子女孝顺父母,除了“孝”还要“顺”,老人顺心才能尽享金色晚年。

本剧是一出轻盈愉快又不失引人深思的都市小品。曲艺与舞台话剧的结合也带给观众耳目一新的观演体验,期待未来有更多戏剧节优秀剧目来到南京展演。

聪聪爱南京 地产公司HR

盲选了这场剧,带着4岁宝贝一起来观看。全程上海话,并不能直接听懂,但是小朋友仍然有津有味看到了最后。

剧中不同层次的感情,层层推进,刻画了老夫老妻的生死两茫茫的无尽想念,邻里同龄老头互帮互助、互怼互爱的真诚、父母对儿女的无限宠爱和包容、社区医生尽心尽力的天天关心。有情既缘分,且行且珍惜。

情节设计细节呼应、铺垫细腻。忘记吃的药片,被医生保管,被误吃。体检,引出真假病情悬念的解答,引出最后,对照片真的遗忘。由老戏骨全情演绎,歌声真挚,动作到位,高低声台词过硬,很容易带动情绪。

最后一封信,将观众的感情带到了高潮。也许,我什么都会忘记,我也想在糊涂之前,照顾好子女,安排好自己的晚年不让子女操心。

“子欲孝而亲不待”是最无力的遗憾;“父母为子女而计之深远”是中国老父母亲深爱的传承。哎呦,唯有珍惜。

王俊 文艺自由撰稿人

滑稽戏《哎呦爸爸》用幽默诙谐的方式向人们展示了独居老人的无奈、寂寞与淡淡的忧伤。主人公为了让子女回家转转,想出了各种稀奇古怪的金点子。整部剧关注的正是当下的社会热点问题,老年人应当如何养老?靠子女还是靠自己?子女们如何对待老人,是用时间还是用金钱?让观众在笑声中思考这一现实问题,潜移默化的引导人们从身边小事做起,常回家看看。

在表演过程中,该剧穿插了主人公的独角戏,演员在表演滑稽戏的过程中,用独角戏的方式来串场,别具一格的表演方式让观众眼前一亮,很多串场的对话引起观众阵阵笑声。整场演出中上海话的对白,把老上海人的腔调展现得淋漓尽致,为了迎合本地观众,演出中适当的加入了南京元素,让人感受到虽然是沪剧,但它并不陌生。

《哎呦爸爸》让人在笑声中想到自己的父母,忍不住潸然落泪,莫等“子欲养而亲不待”。我想告诉你滑稽戏《哎呦爸爸》它不滑稽!

高志伟 交通规划师 话剧小白

今天是全国小剧场戏剧“紫金杯”优秀剧目展演的最后一天,也是我第一次来看话剧,有幸观看了《哎呦爸爸》。

该剧讲述了老宋虽儿女双全,却是一位空巢老人,想尽各种办法欲与儿女团圆的故事,分别通过“抢红包”、“扮富翁”以及“装病”来获取儿女关注,整个话剧有笑声有泪水,是一部内容表演都很棒的话剧演出。其中老宋和老陈极其子女的对比、老宋子女和医生的对比,各种冲突各种包袱都很吸引观众,虽然一开始存在一些语言上的障碍,但后面随着剧情的深入,逐渐突破语言的问题,全程跟随着剧情走。

我认为该剧从小故事入手,却反应了一个很大的社会难题——养老问题,这也引起了我的深思,希望全天下每一位老人都可以得到更多来自晚辈的陪伴,同样也希望每一位子女都可以花更多的时间去照顾自己的爸爸妈妈,陪她们吃一顿饭、聊一会天,不要让“子欲养而亲不待”的悲剧发生。

今晚观看的滑稽戏,我个人特别喜欢,看似轻松、实则深刻。有机会一定要去上海再次感受滑稽戏带来的魅力。

韩迪 在读大学生

滑稽戏《哎呦爸爸》讲述了老龄化社会中老人和子女关系的处理,用了两个截然不同的家庭进行比对,探讨了当下社会的养老现象。

剧中的两位主角宋德广和陈金生是多年的邻居和好朋友,一位女儿女婿孝顺体贴,另一位儿女总是忙自己的事情,无人陪伴。本剧中通过设定抢红包、富商大伯造访等情节制造了一系列的笑点和故事冲突,最后通过患有阿尔兹海默症的父亲留给儿女的一封信,在欢声笑语后迎来了泪点,把全剧的氛围烘托到高潮。剧情的设置选择了老年人日常生活中的典型事例,虽然没有大起大落,但很好地展现了滑稽戏贴近生活、根植人民的特点。

剧中加入了很多当下的流行元素,如网络流行语、流行歌曲、谐音段子等等,让人有眼前一亮的感觉;同时演员的表演非常生动精彩,肢体语言和面部表情很丰富,加上地道的上海话、台词中对上海小吃、上海人生活的展现,各种设置可使人真切领略到上海味道。

观看本剧不仅让我享受到滑稽戏的欢乐,还感受到了上海滑稽戏背后的文化蕴藏,更让我对敬老爱老这一问题有了更深刻的思考,这大概就是戏剧的魅力所在吧。

李祥茹 在读大学生

好的作品笑中有泪,《哎呦爸爸》就是这样的作品。它聚焦社会现实问题,反映老年人无人陪的现状,幽默的同时还发人深省。

为了让子女抽出时间陪伴自己,宋德广发红包、假扮儿女的富商大伯、装病,闹出了一系列让人哭笑不得的故事。明知儿女来看他是为了钱,可他还是纵容了他们的行为,说是“预付”,儿女反复保证要孝顺父亲,可从实际情况看他们并未有太大改观,他们被金钱束缚,丢失了亲情。剧情后半段众人以为宋德广装病入戏太深,没想到他真的得了阿尔兹海默症,直到这时,宋德广的儿女流下了悔恨的眼泪,全剧以宋德广儿女紧紧依偎在他身边,宋德广手拿着带有儿女照片的吊牌结尾,虽然宋德广丢失了部分记忆,但他始终怀有对子女的爱,并且原谅了子女之前忽视他的行为。

宋德广追求的是热闹,他一切的行为都在刻意的创造热闹,他渴望的是子女的陪伴。衡量亲情的不应该是金钱,而是情感,父母陪伴我们长大,我们为何不能陪他们变老?现在年轻人绝不能做啃老一族,薅父母的“羊毛”,子女不仅要在物质上供养老人,还要从精神上赡养老人,《老年人权益保护法》将“常回家看看”列入条例,若赡养老人还要以法律强制执行,那不是社会的可悲吗?别让老人苦苦等待,失望而归。

《哎呦爸爸》启发我们进一步的思考老年人应该如何养老,子女应该如何孝顺老人,这也是社会大众应该解决的问题。