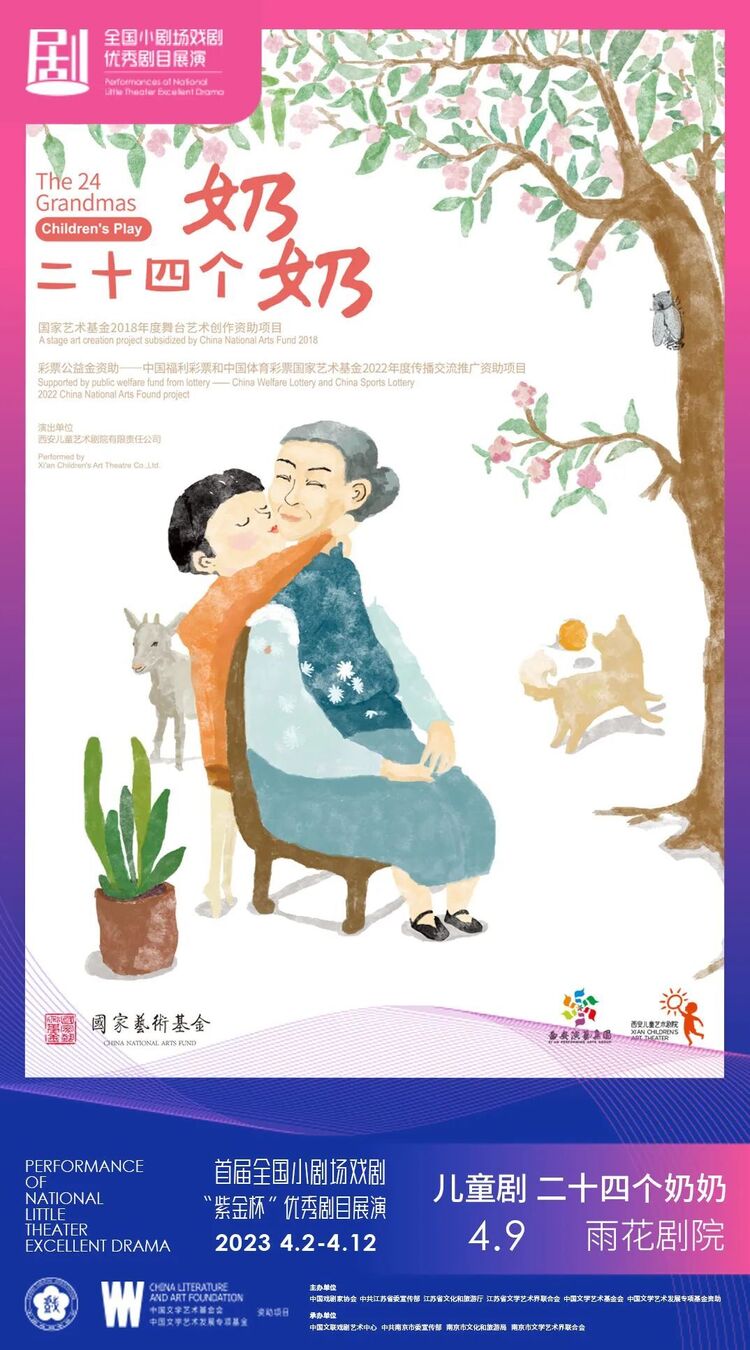

儿童剧《二十四个奶奶》海报

心有所系 明善诚身

——评儿童剧《二十四个奶奶》

文 | 胡薇

就像童年形成的口味会影响人一生的口味,童年受到的艺术启蒙、审美情趣等方面的教育和熏陶,更是会在人生的道路上不断影响、撞击心灵。因此,少年儿童在成长的过程中,尤其需要高品质艺术作品的滋养、引导和培育。实际上,很多以儿童为主要受众的艺术院团,也一直在为打造出有特色的、兼具思想性与艺术性的优秀剧目而努力着。比如,由西安儿童艺术剧院创排的儿童剧《二十四个奶奶》(编剧:宣亦斌,导演:郭洪波),以一个孩子对成年翔翔的画展题为《二十四个奶奶》但在每幅画里却“没有一个奶奶”的提问切入,在成年翔翔的回忆中展开,讲述了体弱多病的小翔翔在被父母送到乡下奶奶家生活的一年间,在奶奶的教导及自然的滋养下变得行有所止、心有所畏,天性中的精气神也被唤醒了。全剧把非物质文化遗产有机地融入儿童剧,将二十四节气更替与人生的岁月流转诗意地化入到祖孙相伴的生活之中、浓缩呈现在舞台之上。

儿童剧《二十四个奶奶》剧照

剧作没有大起大落的情节、激烈的外部冲突,只有浓浓的祖孙情感、娓娓道来的乡村日常以及细腻的心理层次、微妙的关系变化,这都需要高度契合的舞台语汇予以实现。因此,主创用符合孩子思维的方式,在舞台表现形式上删繁就简,以简约的导演语汇来突显剧作的内涵,以生活中的日常小事来蓄势,巧借日常饮食、乡间游戏、神话故事、民俗节庆等不断影响和推动情感进展,并借助不断变化的时空,画卷般地织构出祖孙之间喜怒哀乐、情感变化的轨迹,着力于刻画祖孙之间情感的交融,在展现四季轮回中乡村生活的变与不变的进程中,合力把人物及人物间的情感推向高潮,并在简洁的勾勒中,于双方情感从抵触到融合乃至最终难舍的不断演化中,潜藏起一条精神沟通与传承的脉络——正是奶奶的关爱及无微不至的照顾,小翔翔才打消了内心的惶恐和疑虑、融化了心冰;也正是有了奶奶的身教言传,他才会从一个妄为任性的孩子开始变得言行有矩,才会走出闭塞孤僻,变得亲近自然、充满生气,身心也都得以迅速成长,并终于在“上芯子”的民俗表演中迈向了自信与勇敢。

在舞台呈现上,全剧运用丰富的肢体表达配合简易却颇富意趣的道具或是直接将演员们的身体作为了活动的布景、道具,或是令演员们于剧中所涉的各色人物及动植物之间灵活转换,以写意的场景、颇具画面感的舞台造型、充满地方特色的民风民俗等来整合舞台表现力,从而更好地完成追思、播种、丰收、农闲、社火等有着标志性四季转换的节点表现,并通过成年翔翔为众人讲解关于这些画作背后的故事而以难忘的童年时光的情境再现,带领观众走进了他的情感与精神世界,揭开他得以获得如今成就的根基所在——奶奶当年在他心中种下的交织着文化传承与血脉情感的种子,早已破土发芽、葳蕤生香,成为了他的根之所系。

儿童剧《二十四个奶奶》剧照

而全剧在舞台呈现上所着力表现的诗意、田园,反向映射着的正是当下都市生活的无奈现状——忙乱的都市生活、紧张的工作节奏,让多少至亲日益疏远、多少父母无力照顾和陪伴孩子,虽是物质丰盈却无法弥补情感上的缺失以及对传承的忽视。当代的孩子们是聪明、敏感的,父母因忙于日常工作与生活而疏于与他们沟通,这已经是现代家庭中常见的问题,孩子们往往在感到寂寞、孤独之时,内心深处会更加渴望父母的关爱与重视。而剧中作为都市生活的映衬而存在的乡土田园的日常,则是以诗意抒情、田园牧歌式的叙事表达,指向了当代国人精神家园的日益荒芜。

可以说,主创借助黑光剧的一些特点,将季节转换写意式地对应生活细节,从而更有效地完成了对戏剧场面的选择及实现,而将中国传统二十四节气勾连神话故事、地域特色、节庆仪式、民风民俗的立意以多彩的舞台语汇来呈现,也为祖孙二人片断式的生活剖面赋予了直观、立体的舞台感,加之对农谚、民谣、舞蹈、偶等多种富有童趣的表现形式的有效调动,让演出时刻吸引着孩子的注意力、并在节气的变化中感受到了自然的神奇。虽然,全剧在部分戏剧场面和肢体表达等方面还有继续打磨的空间,但《二十四个奶奶》以其淳朴稚拙的儿童视角、颇具创意的舞台呈现,不仅展示出一种让更多的人得以了解、传承民族传统文化的途径,让小观众们对传统节令、民风民俗有所了解并由此产生了兴趣和好奇,以自己的方式拉近了孩子、家长与传统文化之间的距离,也让陪同孩子看戏的家长们对亲情、对陪伴的意义有所反思。即使童年的岁月转瞬而逝、无法挽留,但它并未走远,而是深藏在每个人的内心深处。就像全剧结尾,长大了的翔翔与小时候的翔翔同时出现在舞台上,奶奶对他而言就像是手中接起的雪花,虽然融化在天地之间,但她留下的痕迹和影响却永远烙印在孩子的心里,因而身边的一切都能转化为奶奶的“陪伴”:“春天起风的时候,就是婆在亲我孙孙的脸,冬天雪落在你头上的时候,就是婆在摸我小孙孙的头,秋天月圆的时候,就是婆在天上看着你”……惟有遗忘,才会导致过往真正的湮灭。而伴随着成长,正是那些曾经的情感交融、物质及精神的传承,最终融会于血脉,化作了心底的生命之泉。

儿童剧《二十四个奶奶》剧照

“风筝飞得再高,必须有线;人走得再远,也得有根”,种下好种子,才能长出好苗子,从小培养对本民族传统文化的情感和自豪感,在当下尤显必需和必要。而兴趣,永远都是孩子们最好的老师。《二十四个奶奶》以情感人,将亲情与民俗交织,聚焦祖孙的情感脉络所完成的精神意蕴的传递,为民族传统文化的有效传播披上了一层童趣的外衣,成功点燃了孩子们心中的兴趣点,吸引着他们走向更为广阔的天地,去感知、去探索。只有心有所系、明善诚身,才有可能在人生的跋涉中守住本心、不为各种欲念所惑,从容对抗生命与回忆的消逝,还能时常像孩子一样轻松地钻入到幸福的感觉中去。

作者/胡薇

中央戏剧学院戏剧文学系教授,博士生导师

国际戏剧评论家协会(IATC)中国分会理事、中国电影文学学会理事、中国话剧理论与历史研究会常务理事、中国少数民族戏剧学会理事、中国田汉研究会理事等。

编剧作品有《启功》《音·为爱》《遇见星海》等话剧、歌剧、音乐剧,《麻辣婆媳》《人命关天》等影视剧。

论著《野豌豆》《剧种·剧目·剧人》(合著)、《“故乡”的风景:任鸣导演艺术论》(合著)、《对当下戏剧创作与评论的点滴思考》《“双一流”建设格局下专业戏剧教育中写作课程教学体系的坚守与建设》《新中国70年话剧创作观念探析》《抓住戏剧的本质》《探索民族化、个性化的戏剧表达》《“改编热”背后的忧思》等。

曾获陕西省第十六届精神文明建设“五个一工程”奖、首届国际戏剧“学院奖”理论奖、国际戏剧评论家协会(IATC)中国分会第一届“国际戏剧评论奖”、中国文艺评论2016年度优秀作品(即:第一届“啄木鸟杯”)、第九届中国话剧金狮奖、第五届中国戏剧奖、第八届全国戏剧文化奖、第四届中国戏剧奖、全国第九届群星奖等。