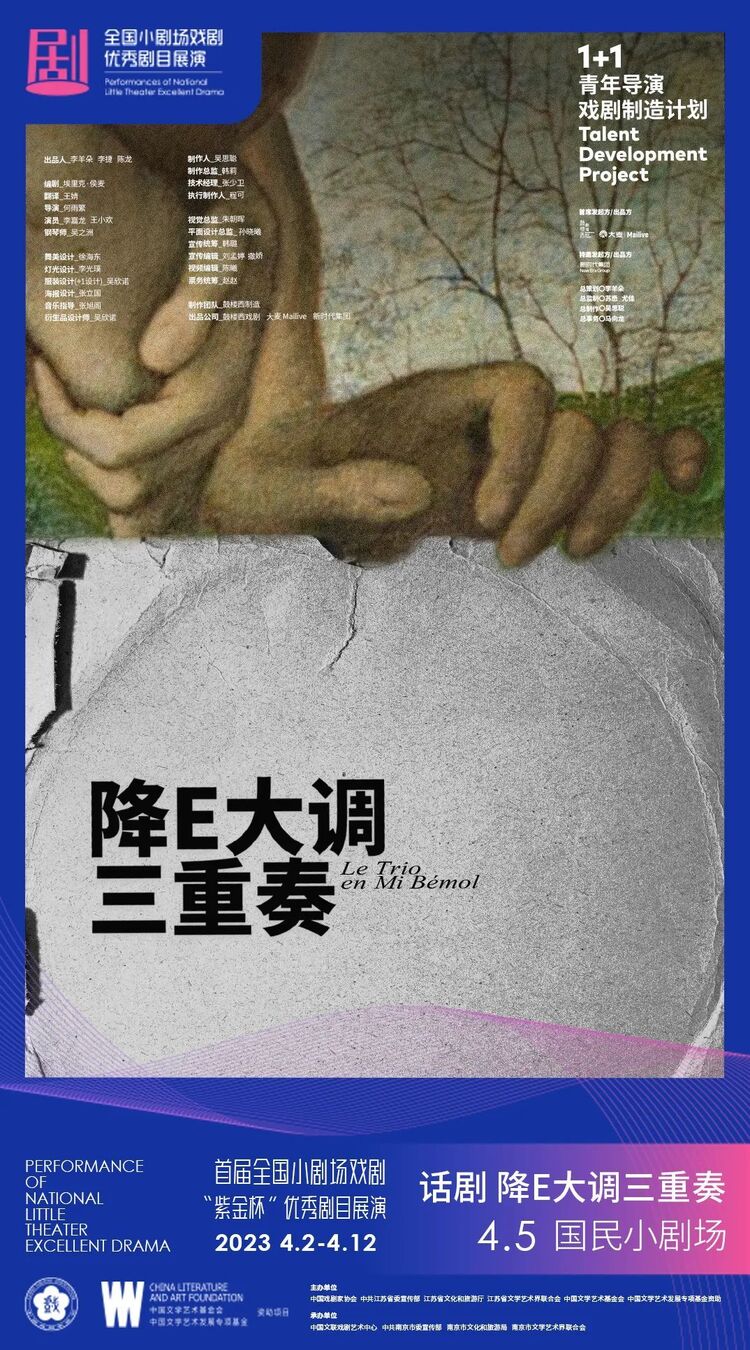

话剧《降E大调三重奏》海报

谈谈艺术与生活的边界

文 | 李长鸿

《降E大调三重奏》这部小剧场话剧首先让我先想起一部奥斯卡获奖电影——《戴珍珠耳环的少女》。一个用莫扎特的经典音乐、一个维米尔的经典画作,串联起平凡而精致的日常叙事。其中的每一个音符和节奏、每一个笔触和色彩都有故事,呈现一种浑然天成的浪漫情趣。

之所以将两者做类比,是由于莫扎特的音乐和维米尔的绘画在艺术的殿堂中完全可成为跨界媲美之作,而《戴珍珠耳环的少女》已然在电影界收获了充分的认可,也可见《降E大调三重奏》在这个方向上追赶着。让经典艺术纳入大众审美的范畴,是一种艺术家的情怀、勇敢者的尝试,为此的每一份努力都值得赞誉。

话剧《降E大调三重奏》剧照

埃里克·侯麦(Eric Rohmer)的艺术有其独特的美学风格,他善于用细致的笔触刻画人物隐忍的内心,严谨与理性中又饱含着充沛的情感。显然,《降E大调三重奏》从叙事角度极具“作者艺术”的个性化色彩。与此同时,这部戏剧从表现形式上又将经典音乐之美赋能于现实主义的故事中,让整个戏剧呈现一种超现实主义的风格,从这个角度上看,导演的构思是精妙的。画框内外的虚实转换、灯光舞美的节奏变换,以及赋予植物情绪化的行动等,都将戏剧舞台间离出一种超然的境界。

本剧以莫扎特的《降E大调钢琴奏鸣曲KV282》开篇,为整台戏定下了明确基调。这段音乐就像阳光下舒缓的溪流,将内在张力包裹于复杂的音程与和声变化之中,让情绪慢慢生长,不强烈却充满力量。随后的剧情,就如同日常生活中所经历的真实故事,只不过编剧和导演以音乐为工具将两个人的关系进行了一种精妙的逻辑推演,男、女主人公的相互试探、欲说还休与彼此走近,似乎都在“音乐”这一上帝视角的俯瞰和关照中自然形成。另一层面,从故事主题的演进上,从生活日常到志趣品好,上升至人生哲学,再回到日常生活,形成了一个完整的思维闭环。并且,作者把对音乐的选择放置于人生选择的决定性高度,让这部剧在现实风格中有具有了形而上学的实验效果。

话剧《降E大调三重奏》剧照

这部剧所呈现的内容和形式,都展现着在生活与艺术的天平中不断平衡博弈的微妙状态。也有许多理论家在这个问题上做出过阐释。在上世纪80年代,英国著名学者迈克·费瑟斯通(M.Featherstong)最早提出了“日常生活的审美化”的概念,他认为在当今时代艺术和生活之间的距离正在逐渐消弭,艺术就是生活、生活也将成为艺术,并且人们的文化活动、审美活动、商业活动、社交活动之间将不存在严格的界限。《降E大调三重奏》其实就是用一种略显极致的方式印证着这个观点,只不过观众仍需在理想与真实之间做出选择。

话剧《降E大调三重奏》剧照

究竟使用艺术来美化生活,还是用生活来普及艺术,这似乎将会是一个长期悖论的话题。如开篇所说,不乏会有更多的创作者在艺术与生活融合的方向上努力开拓。看完此剧,不妨换个角度仅从自身体验的角度思考一个问题:

你认为艺术与生活的边界究竟是否应该被打破?

作者/李长鸿

北京大学艺术与健康管理实验室副研究员,温州大学特聘教授。