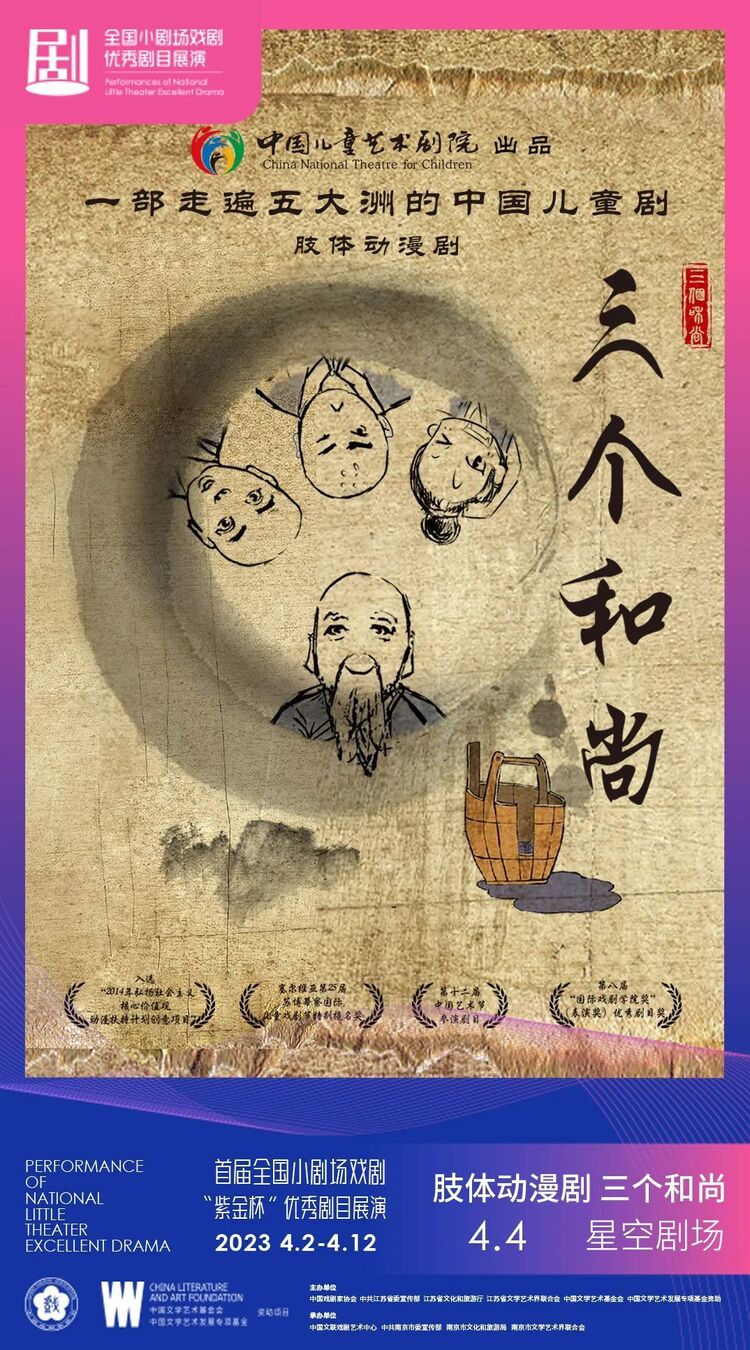

肢体动漫剧《三个和尚》海报

无声的故事与生活的美学

文 | 汪雨萌

当音乐响起,演员做出第一个动作的时候,我就明白,《三个和尚》一定是一部会让儿童喜欢的儿童剧。要做到这一点可真是太难了,我也看过不少国产的儿童剧,每当演员在舞台上模仿孩子尖细的声音,做出孩子式的夸张表情,试图营造儿童化的语境和氛围,却又要穿插着那么点儿教育意义的时候,我总是一边感叹演职人员的敬业,一边想,孩子们真的需要大人来模仿他们吗?他们会认可大人所塑造出的自己吗?当然,那些儿童剧的反响也是热烈的,孩子们的回应也是积极的,可我总觉得我们的儿童剧可以做得更好。

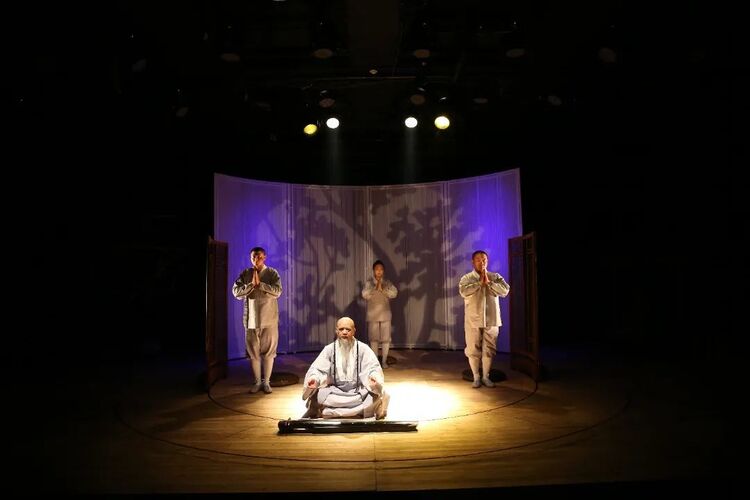

肢体动漫剧《三个和尚》剧照

《三个和尚》的确就是“更好”的那一个,多年、多场的反复上演,成为儿童剧出海的拳头产品,这部剧的口碑已经说明了很多问题,但我认为《三个和尚》最打动我的,是剧中所传递出的对儿童观众的尊重和对儿童审美能力的肯定。故事取材于我们耳熟能详的两个民间小故事,“从前有座山,山上有座庙,庙里有个老和尚和小和尚”“一个和尚挑水吃,两个和尚抬水吃,三个和尚没水吃”,这两个短短的,看起来没有深刻内涵的小故事在《三个和尚》的剧作中获得了无限生机。

改编故事的方式一般有两种,一种是续写故事,一种是扩写故事,《三个和尚》既是对“从前有座山”的续写,又是对原有“三个和尚”故事的扩写,这种续写与扩写不仅是人物与情节上的,更是情感上的。故事从“拜师”开始,以“怀想”结尾,扩充了老和尚与小和尚们之间“一日为师,终身为父”的师徒亲情,也有师兄弟之间从矛盾到友爱的手足之情。这种感情并不复杂,也是小朋友们能够理解的,会出现在他们日常生活中的感情,作者又创造性地没有将这样的感情放置在与小朋友同龄的人物形象上,而是自然地通过四个“大人”展示出刻进中国人文化基因中的、涓涓流淌的代际情感。《三个和尚》也很巧妙地用几近默剧的方式处理这种感情,三个小和尚只说了几句“师父”,老和尚只说了几句“阿弥陀佛”,但人物之间情感的流淌却用充满张力的肢体语言表达了出来,老和尚温柔的摸顶动作,解决徒弟们纠纷时宽容而安慰的笑容,带领小和尚们操练时一板一眼的仪态,看到小和尚伏在他膝头睡去时轻缓的拍哄……这些动作又何尝不是小朋友们曾感受过的来自父母、祖父母的爱抚呢?小和尚、胖和尚、瘦和尚之间互相打闹、玩笑的场景,又何尝不是小朋友们日常与小伙伴、兄弟姐妹玩闹场景的一种再现?不需要刻意模仿,也不需要用语言反复强调与解释,孩子们自然能与这些动作、行为及其背后的情感产生链接与共鸣。因此,《三个和尚》的故事讲得如何其实并不重要,主题是否突出,是否具有所谓的“教育意义”也不重要,整部剧几乎没有成句的戏剧语言,却仿佛在反复向小观众们诉说着,他们的生活是如此有意义,如此值得书写,值得他们继续全身心去感受。在剧作充满张力、夸张热烈的表演设计之下的恰恰是平淡如水却悠远如诗的日常美学,而这种冲淡平实的美学特征在以玄幻、奇幻为主要风格取向的儿童剧中是非常难得的。

肢体动漫剧《三个和尚》剧照

除了主题与风格的独特,《三个和尚》在舞台表现形式上也独树一帜。整体的舞台设计一如主题一般冲淡简约,两块帘布,两扇门板,在同心圆的舞台结构上幻化出故事所需的全部场景,时而是挑水的院落,时而是打坐的房间,时而是追逐的大道……“简陋”的舞台布景对演员的表现能力提出了更高的要求,于是我们也就看到了创作者在表演形式上的创见与野心。如前文所言,《三个和尚》中几乎没有完整的语句台词,有的只是区别三个和尚人物设定的语气词和情节事件需要的拟声词,但无声的肢体语言却发挥到了极致。在这里我们可以看到滑稽戏、杂技、无实物表演、武术、戏曲动作甚至口技在一场戏中天衣无缝地融会贯通,如同好的台词一般明白如话,充分而准确地呈现了人物情感与剧情发展,甚至能展现出一种卓别林式的幽默感。这样的表演无疑是适合小朋友的,也是尊重小朋友的,它最大限度地拓宽了儿童剧的受众面,从牙牙学语的婴幼儿到步入青春期的少年,我想都能在这部剧中找到属于自己的感悟和乐趣,都能够感受到不同的动作方式带来的不同体验,它甚至可以跨越语言和文化的界限,让全世界的小朋友感受到一种来自身体与动作的极限,却又完全生活化的自然的美感。

肢体动漫剧《三个和尚》剧照

我想未来也许会有比《三个和尚》更优秀的儿童剧出现,但我也相信《三个和尚》会是一部灯塔式的作品,它向我们展示了一种以尊重为前提、以自然为底色的儿童剧作创作观念,鼓励着今后的创作者更大胆地去“做自己”,敢于将生活的故事、生活的感情真实而不矫饰地呈现在剧作中、呈现在小观众的面前,而不是怀着教训的念头,去模仿一群想象的儿童。我们期待着。

作者/汪雨萌

1988年生,复旦大学中文系博士,中国现代文学馆客座研究员,现任职于上海大学中文系创意写作中心,硕士生导师。2009年至今从事中国现当代文学批评与研究,2018年至今从事创意写作教学与研究。曾在《南方文坛》《当代作家评论》《文艺争鸣》《江苏社会科学》等中文核心期刊等发表文学评论及学术论文二十余篇,出版有《追寻与发现:新世纪家庭叙事研究》等专著、译著3本。