近日,工信部公示第三轮先进制造业集群决赛优胜者名单,全国共20个集群入围,江苏以“黑马”姿态领跑全国,占据4席。而在此前第一、二批优胜者名单中,江苏已经有6个集群入选。至此,江苏国家级先进制造业集群总数达到10个,数量居全国第一。

为什么是江苏?

“拆不散、搬不走、压不垮”

产业集群的产生与发展常常建立在特定的区位优势上。比如,有的地方原材料供应充裕且质优价廉,有的地方紧挨着市场产品适销对路,有的地方存在相配套的产业链共享共用信息多,有的地方科技人员云集研发基础扎实,还有的地方具有租金税费优势。看看昆山这几年的大动作,我们不难发现,几乎是对应了上面的每一条。

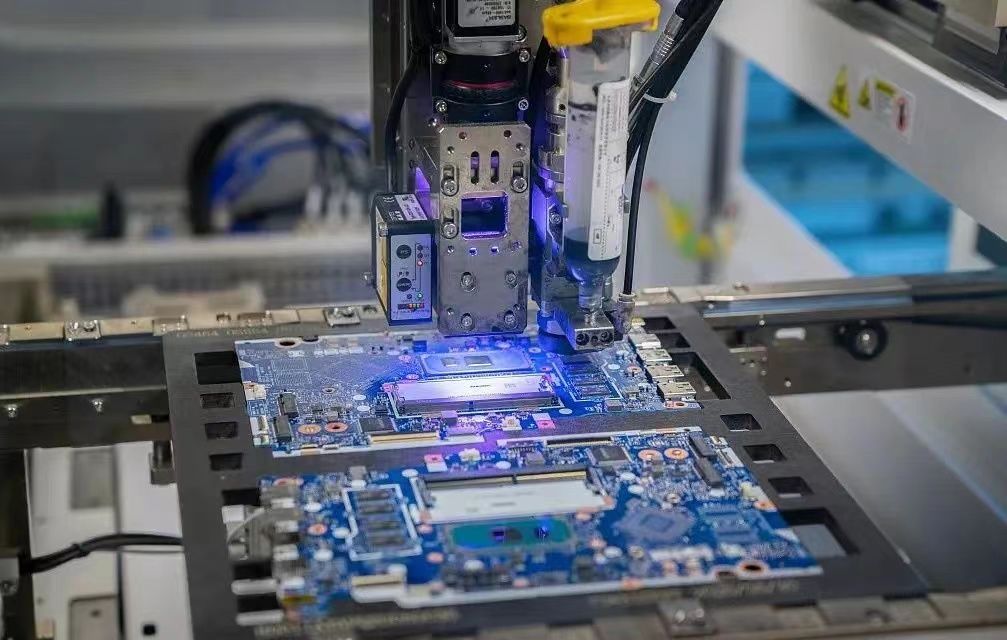

“缺什么招什么”。这几年,昆山招引落户了几乎所有笔记本零部件生产企业,形成了从基础材料、覆铜基板、印刷线路板、电子元器件、电子显示器到整机生产的笔记本电脑完整产业链,这样的优势吸引了上下游企业跟进,形成比较完整的产业链,通过相关产业的横向拓展继而扩展成关联度高的产业集聚。昆山把“引才专列”开进高校、用星级酒店招待求职青年、给技术技能人才30万奖励、推出“先落户后就业”政策.....

“我们正在积极构建新的智能终端产业链条,聚焦头部企业,给资源、保要素,为企业落户创造一切有利条件。”昆山市委书记周伟说。

从昆山看向整个江苏。

经济大省的“嗅觉”总是异常敏锐。早在2018年,江苏就在全国率先重点培育13个先进制造业集群,目标很明确:打造具有全球影响力的科技产业创新中心和具有国际竞争力的先进制造业基地。

2020年《江苏省“产业强链”三年行动计划》;2021年《江苏省“十四五”制造业高质量发展规划》......极强的敏锐度、超前的谋划,使得江苏先进制造业集群提质升级步伐加快,在稳定工业经济发展、提高制造业核心竞争力、推动制造业高质量发展方面发挥了关键作用。

不仅在昆山, 江苏的其他城市也在集群发展道路上你追我赶。无锡前瞻性的集成电路产业布局和发展程度让它收获了一众关注和赞誉,也让这座城市有了更大底气破解“卡脖子”难题;苏州的“王牌产业”生物医药全国领先,这两年又在不遗余力推动人工智能发展;常州抢抓“新”行业风口机遇,建成新能源产业生态闭环,“发储送用”全面布局......

江苏就是这样打造了一批“拆不散、搬不走、压不垮”的产业航空母舰。回顾2021年,江苏战略性新兴产业、高新技术产业产值占规上工业比重分别提高到39.8%和47.5%,新能源、新材料、节能环保等绿色产业规模居全国第一。

探索新课题的“参考答案”

现在,“优等生”有了“新考题”。

习近平总书记在党的二十大报告中强调:“推动战略性新兴产业融合集群发展,构建新一代信息技术、人工智能、生物技术、新能源、新材料、高端装备、绿色环保等一批新的增长引擎”。推动战略性新兴产业融合集群发展,不仅是规模效应的叠加,更重要的是实现产业链上下游企业互通,促进创新、资本、人才、政策等要素资源集聚。

如何实现融合?没有标准答案, 但江苏有自己的“参考答案”。

融合,贯通产学研用很重要。江苏有着数量众多的高校及科研院所,这些创新资源无疑是一座“宝库”。这些年,江苏一直在强化科技平台建设,江苏省产业技术研究院、网络通信与安全紫金山实验室、长三角综合类国家技术创新中心、国家生物药科技创新中心等齐齐扎根。无论是开年的重大项目推进会,还是省主要领导频繁调研战略性新兴产业的龙头企业,江苏告诉大家,依托现有优势产业和技术储备,抓重大项目,发挥龙头骨干企业作用,广泛联合行业上下游专精特新企业,有机对接科研力量,是完全可以培育形成一批特色鲜明、优势突出的创新型产业集群的。

谁来推动融合?广大人才。推动产城人的融合,我们看到江苏一直在努力。前有专门的人才工作会议,后有营商环境推进会,这些会议也透露了江苏重点部署的方向,比如说要围绕数字经济、产业园区、科技成果转化等等这些关键环节,更深层次推进产才融合发展;比如说,一体推进政策、市场、政务、法治、人文“五个环境”建设。好的营商环境是吸引人才的重要法宝,把人才吸引过来,还要有各种跟上的配套措施,这样才能“近悦远来”。

南京11月初推出第三批集中供应人才房,为人才解决住房的后顾之忧,而回顾前些年,南京筹集人才住房面积从160万平方米增长到438万平方米,人才安居累计发放各类补贴近24亿元;“万亿城市”南通围绕打造世界级海工装备和高技术船舶集群,今年推出了66条优化营商的举措,让南通“万事好通”......在江苏,几乎每一座城市都有自己的产业底色和发力领域。现在,这些城市都在围绕“融合”这个“新考题”摩拳擦掌。

海工装备和高技术船舶、生物医药及高端医疗器械、高端纺织、物联网、软件和信息服务、新型电力(智能电网)装备、纳米新材料、工程机械、新型碳材料......未来,我们几乎可以肯定地预见,江苏这份先进制造业集群名单会“越来越长”。在中国,一个个先进制造业集群连点成片,正成为各地促进经济高质量发展的新引擎,必将为先进制造业的高质量发展提供源源不断的强劲动力!

(来源:评新而论 记者/沈杨 图片/江苏新闻 视觉中国 编辑/郑凌)