摘要:人口老龄化对世界各国的老年社会服务提出了挑战。在传统社会里,老年人的“服务依赖”问题是由家庭来解决的,但是目前社会化养老服务已经开始改变家庭在养老服务中的地位和作用。从世界各国来看,老年社会服务体制往往受到政治、经济、人口和社会的影响,甚至还会受到文化与意识形态的影响。在面临人口老龄化冲击背景下,中国老年社会服务体制的主要结构特征是什么?江苏省老龄事业发展研究会养老模式与养老服务体系研究专业委员会首席专家林闽钢以及南京大学政府管理学院博士研究生王锴从混合福利视角出发对此进行分析解答。

在计划经济时期,我国城镇逐渐建立起了“单位制”这一组织形式。大部分城镇居民被吸纳进单位进行就业与生活,并与单位形成依附关系,即“单位人”现象。就业者的权利要在单位中实现,单位则代表国家对其负起生老病死的无限义务,这种组织方式使单位逐渐演化成家长制的福利共同体。因此“单位人”实际也是“国家人”。米什拉把这种社会福利融入社会基本结构之中,由国家来保障人民的基本需要称为“结构性福利”(structural welfare model)。在单位中,单位成员可以免费或者低偿使用由单位所兴办住房、医院、学校、食堂、幼儿园、浴室、运动场馆等福利设施。因而在计划经济时期,我国老年人的相关服务在城市中由组织化的单位提供,而在农村则由生产队提供。

改革开放初期,国家对私人生活的控制开始减弱,去集体化和个人主义兴起。在计划经济体制向社会主义市场经济体制的转变背景下,许多国有企业的“关、停、并、转”使部分单位成员开始自谋职业,需要依托社区进行社会生活和管理。面对“单位人”向“社会人”转变后所产生的社会化的服务需求,1986年,民政部在沙洲(现为张家港)会议上提出了社区服务的构想。1987年9月,民政部全国城市社区服务工作座谈会进一步提出了社区服务的内容、性质和目标。社区服务开始在一些城市进行试点和探索,并逐步在全国推开。1993年11月,民政部等14部委联合下发了《关于加快社区服务业的意见》。同时原有以单位为主体的老年社会服务体系开始出现变化,国家建立起了以社区为基础的老年社会服务体制,社区成为了老年社会服务中“国家与家庭、个人”的连接枢纽。

近年来,面对家庭结构和人口结构的快速转变,社区作为一个新的结构被纳入到我国社会服务体制中来。我国城乡管理中的社区属于基层法定社区,政府通过社区载体实现和发挥“国家”在老年社会服务中的作用。与计划经济时期通过单位来实现对退休人员的服务有相似之处,故本文用“再结构化”(re-structuration)来表述。

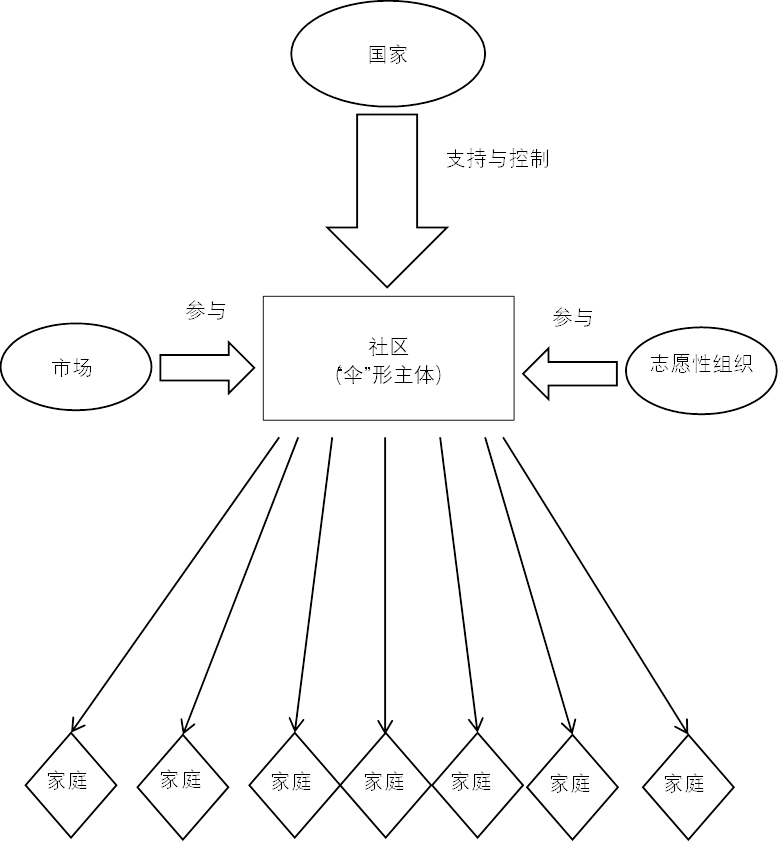

目前,我国老年社会服务体制类似一个“伞”形结构(见图2),社区作为“伞”的主干部分在服务体制中占据核心位置,而国家则在“伞”的顶部,在运行中占据主导作用。支持社区在其区域范围内提供服务,依托社区将服务递送至家庭中,老年人居家接收服务。市场和志愿性组织也通过多种形式参与到社区服务中。因此,我国老年社会服务体制可以被其命名为“伞”形结构下的社会服务“新结构化”,即以国家为主导,社区为主干,市场和志愿性组织共同参与的居家养老组织体系。

图2 “伞形结构”老年社会服务体制——作者自制。

在“伞”形结构中,家庭是服务基础。弗朗西斯·福山认为,“家庭主义”是儒家思想的核心内容。而中国自汉代以来长期受到儒家思想的浸染,家庭的思想深入人心。为维持家庭结构的稳定,中国传统社会以“导民以孝,以孝侍亲”的孝文化作为解决养老服务问题的思想基础,孝道突出养老为本位,将老人家庭照顾作为家庭的主要职责之一,使老年人得以接受子女的奉养。家庭孝老是由家庭成员提供养老资源的养老方式和养老制度,形成循环往复的途径。因而“孝道与养老”二者之间存在内在关联,国家以弘扬孝道文化来鼓励家庭成为养老主体。

目前,家庭仍然是老年服务的重要支持力。1992年10月16日, 联合国通过了《老龄问题宣言》(联合国大会第47/5号决议),其中强调“支持家庭照顾,鼓励所有家庭成员合作提供照顾”。2000年2月13日,为满足迅速增长的社会化养老需求,我国政府出台了《关于加快实现社会福利社会化的意见》,明确推进社会福利社会化的指导思想,“在供养方式上坚持以居家为基础、以社区为依托、以社会福利机构为补充的发展方向”。这是中国最早的居家养老政策。2005年3月5日,民政部发布《关于开展养老服务社会化示范活动的通知》,确立了居家养老服务的基础性地位。我国在《国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要》中明确提出要建立以居家为基础、社区为依托、机构为补充的多层次养老服务体系。居家养老被定位为我国老年社会服务的基础。即使将来社会经济发展程度提高了,家庭在老年照顾服务方面的作用仍是基础性的。首先,家庭是养老的第一居所,家庭照顾是最重要的养老服务,特别是家庭的生活照料、精神慰藉、亲情关爱等是其他养老方式难以替代的。其次,家庭的亲情作用是不可替代的。亲情是满足老年人天伦之乐的重要因素,家庭照顾不仅有经济上的支持,更重要的是精神慰藉。愉快的精神是保持老年健康的重要条件之一。家庭照顾中所融入的亲情要素是其他照顾形式不可比拟的。第三,家庭是老年人熟悉和信赖的场所。人类从出生开始,就生活在家庭之中。在家庭中养老有助于老年人获得自己的“持续性生活”,从而减少老化对自己带来的身心影响。

(二)社区是老年社会服务的主干

居家养老的关键点在于能够建立起以社区为主体的服务递送模式。在“伞形结构”中社区是一个载体和平台,其作用是向辖区内的家庭递送服务。它如同一把伞的主干,支撑起其范围内的所有需要照顾的老年人家庭。

国务院2008年颁布的《关于全面推进居家养老服务工作的意见》中明确提出,我国在发展老年社会服务过程中“坚持依托社区,在社区层面普遍建立居家养老服务机构、场所和服务队伍,整合社会资源,调动各方面的积极性,共同营造老年人居家养老服务的社会环境”。将居家养老纳入到城乡社区建设的总体规划中,是对传统家庭养老模式的补充与升级,是我国发展社区服务,建立养老服务体系的一项重要内容。

目前我国通过社区作为国家与家庭、个人之间的连接枢纽,主要依靠在社区之中建设各类社区服务中心(站)的形式。截至2017年底,我国城市社区中社会服务中心覆盖率达到78.6%,农村覆盖率为15.3%。社区服务中心向上接受当地政府的人、财、物的支持和管理,向下为社区内的老年人提供服务。政府通过直接或间接的方式,聘请或委托社区内部的人员提供直接服务。从类型上看,这些人员大多为社区中闲置女性劳动力、社区退休人员等。有调查显示我国社区居家养老服务人员中接近80%为50岁左右的中年妇女(2013)。从数量上看,我国仅一线城市中,超过9成的社区中,专职社区居家服务人员占社区中老年人比例在25%以下(2014)。同时各级政府通过将物质资源,包括土地房屋、设施设备等安排给社区,由社区进行整合和管理之后,向老年人提供服务。

老年社会服务作为一项社会政策的主要内容,其本质属性是公益性。需要政府保障每一个老年人的基本服务需求。由政府主导社区居家养老服务,可以充分发挥政府的行政力量,调动众多的社会资源,迅速形成社区居家养老服务所必需的物质基础条件和组织制保障,为社区居家养老服务的顺利推进奠定坚实的基础。然而政府主导并不意味着政府承担居家养老服务的所有责任。具体来看,政府主导的方式包括直接支持和间接支持两种类型。

直接支持是指政府通过人力、财力、物力和政策的安排,直接支持社区建设,促进社区对家庭中老年人的照顾服务。总体看来,目前我国政府对社区居家养老服务多采取直接性资金支持的方式,形式包括财政直接拨款、国有资产转置、设立社会服务基金和募集社会资金等。除了资金上的支持,还涉及人力资源的配置。政府通过在社区中设立公益性岗位、培育养老服务劳动力市场、组织聘用养老服务管理人员等方式,支持社区居家养老服务发展。在物力上的支持包括政府直接出资进行居家养老服务物质资源的供给。如要求地方政府积极筹措资金,为居家养老的老年人进行家庭无障碍设施改造,政府予以适当补贴。从今后发展来看,政府需要继续加大对老年社会服务的直接支持,包括加大资金支持,尤其是中西部经济相对落后地区的资金扶持。加大政策的获益面。目前许多地区的社区居家养老政策限定在空巢老人、低保家庭、农村五保家庭等弱势群体对象。今后需要扩展政策的覆盖面,全面增强政策的普惠性。

间接主导作用主要体现为政府向社会组织购买老年社会服务。2013年,国务院在颁布的《关于政府向社会力量购买服务的指导意见》和《关于开展养老服务业综合改革试点工作的通知》中,充分肯定了政府向社会组织购买服务的重要意义,同时提出要加快发展健康养老服务,探索公建民营、政府购买养老服务等多种养老服务供给方式。2014年,我国出台了《关于做好政府购买养老服务工作的通知》。提出在购买居家养老服务方面,主要包括为符合政府资助条件的老年人购买助餐、助浴、助洁、助急、助医、护理等上门服务,以及养老服务网络信息建设。明确指出要将购买资金纳入现有养老指出的预算安排,做好资金保障。在此基础上,全国各地结合实际情况,开展了政府购买居家养老服务的试点。例如南京市鼓楼区通过指定购买形式,向“心贴心老年服务中心”购买服务来满足老年人养老需求。北京市在2008年开始实行凭单制购买养老服务。宁波市海曙区于2005年开始通过形式购买,由政府出资成立养老服务组织,在65个社区内推广政府购买养老服务。政府购买居家养老服务是增加养老服务数量供给,实现养老服务专业化的有效途径。同时也可激发社会的活力,增加就业岗位,节省服务支出成本。据测算,在南京鼓楼区建一个5500张床位的养老机构需花费13.7亿元(每张床位造价25万元),而通过政府购买服务,一年只需花费200多万元就能为5500名老人解决养老难题(2015)。可以预计的是,随着居家养老服务的不断增加,政府购买居家养老服务会有大幅度的提高。

总之,在中国进入深度老龄化的发展过程中,构建中国老年友好型社会养老服务体制需要国家、社会、家庭责任的有机统一。需要充分认识我国老年社会服务的“伞形结构”,以社区为载体,充分发挥出国家、家庭和社会相互支持所形成的合力,为老年人居家养老营造支持性的社会环境,最大限度地发挥出老年生活能力和社会融入能力,让老年人都能实现“颐养天年”的梦想。

(报道摘自论文《国际比较视角下老年社会服务体制的多样性——兼论中国老年社会服务体制的新结构化》,全文发表于《经济社会体制比较》2020年第1期。)