他是作家杨守松

从《昆山之路》到《昆曲之路》

他以文字激扬时代

她是杨守松的徒弟葛芳

钟情写作,笔耕不辍

恰好偶遇了昆曲这一主题

是文字的力量

更是内心的执着

本期《艺江南》,带您走近这对师徒

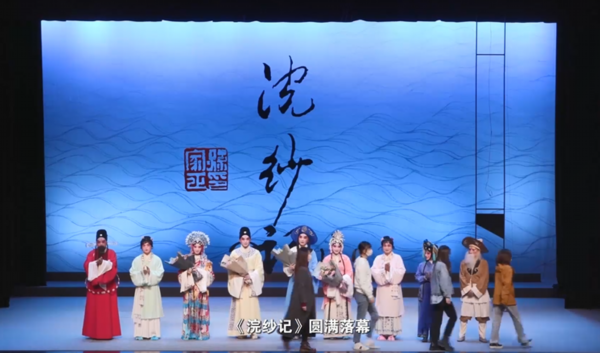

2020年10月,昆山小镇巴城,巴城版《浣纱记》在进行最后的装台,今晚,这出昆曲将迎来首演,这也是年近八十的作家杨守松第一次排演昆曲。

由明代著名戏曲家梁辰鱼所作的《浣纱记》,第一次将昆曲搬上舞台,让昆曲成为昆剧,在昆曲发展史上有着里程碑意义。此次演出,是梁辰鱼诞辰500周年的献礼之作,也圆了热爱昆曲的杨守松的一个夙愿。

杨守松以报告文学创作享誉文坛,上世纪80年代,他先后在昆山市政府办公室和昆山市文联工作,并以自己工作的经历和感悟为背景,创作了长篇报告文学《昆山之路》,这本书记录了昆山翻天覆地的改革之路,也向全国介绍了“昆山经验”,刊发后引起了社会各界热烈反响。

作为杨守松报告文学创作历程中最耀眼的一页,《昆山之路》获全国优秀报告文学奖,江苏省政府个人文艺大奖,并作为华东三省一市唯一的作品,入选2008年中国报告文学学会评选的改革开放30年30部作品。

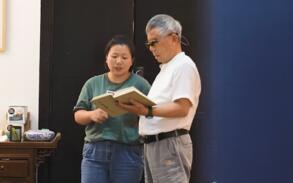

2006年,杨守松退休了,一个偶然的机会,他移居到阳澄湖畔的巴城小镇,也自此开启了数十年的昆曲研究之路。这天,青年作家葛芳从苏州赶来探望杨守松。在“江苏文艺名师带徒计划”中,杨守松和葛芳结为师徒,这也是他们的第一次会面。

葛芳从小钟情文学,在苏州大学就读期间就不断写作、投稿,她的小说、散文常见诸《青春》、《钟山》等广受关注的杂志,毕业从教后也笔耕不辍。

写作总是包含着心底最深的触动,对杨守松亦如是。初到巴城之时,杨守松设计了昆曲小镇的发展思路,自此时起,昆曲成了他生命中无可割舍的篇章。

从2007年开始,杨守松辗转数地,先后采访了数百位昆曲人,其中70岁以上的就有八十余人,他分地域分行当,记录了被访者口述的昆曲史实,集结成《昆曲之路》一书,内容包罗万象,可谓一部昆曲百科全书。

《昆曲之路》收获了江苏省“五个一工程”奖和紫金山文学奖,杨守松却没有停下记录和追寻的脚步,数年后,《大美昆曲》、《昆曲大观》陆续面世,这些关于昆曲的写作引起了业内外的关注。著名昆剧表演艺术家蔡正仁说,杨先生用自己的精神“抢救”了历史。

随着对昆曲艺术理解的扩展,杨守松的表达已不囿于写作,他想自己排一次昆曲,这也是巴城版《浣纱记》的来源。

杨守松口中的五个老人,除了他自己,还有顾问顾笃璜,导演周志刚,音乐顾再欣,统筹薛年椿,他们平均年龄80岁,皆为昆曲界的泰斗。杨守松负责剧本的选编,他选取范蠡和西施的爱情故事为主线,在充分尊重原作的基础上,又尽可能吻合当代的欣赏习惯。演出班底皆为苏州昆剧传习所的青年演员。

《浣纱记》圆满落幕,杨守松的昆曲之路仍在继续。从《昆山之路》、《昆曲之路》到《浣纱记》,从经济改革到文化传承,杨守松完成了某种意义上的转身,不变的,是对家乡故土的无限眷恋。于葛芳来说,对苏州——她的第二故乡,也有着同样的情愫。

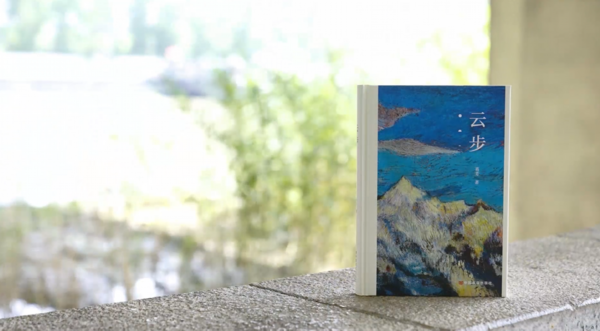

2020年,创作一篇以昆曲为主题的小说的念头在葛芳脑海中逐渐升起。几个月的时间,她完成了一个因戏成痴的昆曲演员林平山的故事,起名为《云步》。《云步》初见雏形的时候,葛芳想到了杨守松,她想听听老师的意见。

葛芳带着她的《云步》,再次来到巴城。这一次,她被杨守松工作室里无处不在的昆曲元素深深吸引。在杨守松的心底,他希望徒弟葛芳关注昆曲,却又不希望她为了写昆曲而写昆曲。看了《云步》,杨守松放下心来,昆曲的意象在葛芳笔端淡淡化开,织就了一个坚守在舞台上的昆曲人的梦。

2022年7月,《云步》的新书分享会在苏州举办,更多读者借由葛芳的小说,品读江南文化。

2013年,四十不惑的年纪,葛芳从学校辞职,这一次不是冲动,而是对自己的人生有了清晰、准确的定位。除了写作,她把更多的时间投入了少儿文学教育,公益讲座、文学创作课、小作家班……到处都有她的身影,陪伴着许多喜爱写作的孩子一路成长。

三年时光汩汩流过,葛芳从未停下过书写与教授,杨守松也依然在为昆曲坚守、瞭望,老师给予的精神力量鼓舞感动着葛芳,也让她更坚定了自己的热爱。

文化,正是在这样的情怀和引领下,接代相承,悠久绵长。