【摘要】随着我国老龄化程度的不断加深,医养结合已成了近期业界普遍关注的热门话题。什么是医养结合?医养结合型养老设施有哪些典型特征与设计原则?江苏省老龄事业发展研究会适老化与老龄友好型社会研究专业委员会首席专家,东南大学建筑学院教授周颖带领团队探讨了医养结合型养老设施的相关设计方法,旨在帮助建筑师在设计实践中创造出适合老年人生活并便于医护工作人员展开医养作业的空间与环境。

随着年龄的增长和身体机能的衰退,老人患病、失能、失智、发生意外的几率都将显著增加,因此除各类生活支援与介护服务外,他们常常还需要适时贴切的医疗服务。对于75岁以上的后期老年人,以及支援型老人与介护型老人来说,医疗服务的需求就更加迫切。另一方面,由于多数老人所患疾病以慢性病或身心障碍为主,从治疗效果、医护成本以及生活品质等各方面来说都不适合长期住在医院住院部,他们更适合入住能提供相应医疗服务的养老设施或养老住宅中。

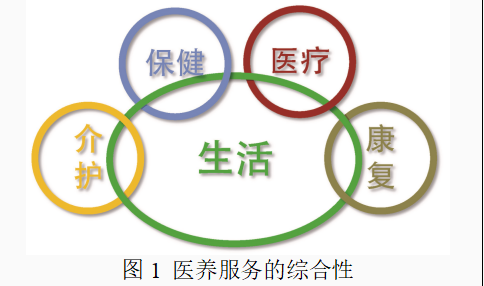

据此,笔者将医养结合的主要目的概括为:优质高效地为一定地域范围内的有相关需求的各类老人提供综合性、持续性的医养服务,在维护老人的主体意识与个人尊严的前提下,帮助他们用积极的方式过正常的生活,尽量减少或缩短因健康状况变化引起的居住场所的迁移,最终实现Aging in Place(在地养老)的目标。如图1所示,综合性指医养服务涵盖了生活(含居住、生活照料等)、介护、保健、医疗(含护理)、康复等各方面,持续性则指医养服务能妥善应对老人从自立到半失能、失能、失智、患病,乃至临终等各阶段。

与之相应,医养结合型设施的设计关键就在于把上述综合性、持续性的医养服务成功落实并融合在建筑空间与室内外环境的创造中。为此,大体上可以采用两种模式:一是将各类医疗设施、养老设施、生活支援设施分散设置在一定规模的地域范围内,形成类似CCRC(持续照料退休社区)的养老住区;二是把各类医疗、养老与生活支援模块通过优化组合后集中设置在单栋或数栋建筑中,并有邻近或签约医疗设施的协作与支持。无论哪种模式,都必须依据老人的医养需求与设施的运营管理方式确定好各类设施或模块的功能、规模、布局以及医养协作关系。下文着重探讨医养结合型养老设施(以下简称医养设施)的典型特征、设计原则及设计方法。

医护服务特征

众所周知,各类养老设施的核心业务是为老人提供相应的居住、生活支援及介护服务。对于医养设施来说,其区别于普通养老设施的典型特征在于:除提供上述服务外,自身还须具备一定的医疗及护理功能,并有相应医院的协作与支持。一般来说,医养设施宜提供如下医护服务:

1、基本医疗

由设施内常驻医生或医院派遣医生展开常见病或多发病的治疗。

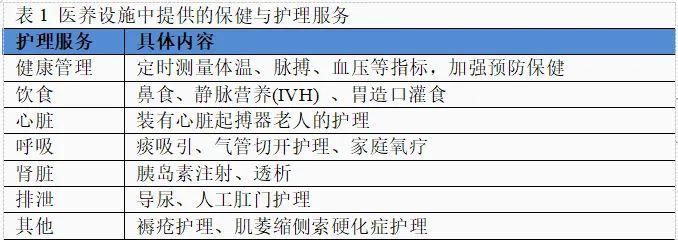

2、 保健与护理

设施中除了由护工从事介护服务(生活照料等)外,还应有专业护士为特定老人提供保健与护理服务(表1)。

3、康复

实践证明,由康复师对老人进行有针对性的康复治疗,可有效预防疾病并发症以及偏瘫、卧床不起等现象发生,最大限度地恢复或维持老人的健康水准。

4、医疗支援

医养设施宜与特定医院有良好的协作关系,定期对老人进行体检,有利于疾病的早期发现、早期诊断及早期治疗。此外,当老人身体不适或病情加重时,可及时应对;当老人有住院需求时,也有绿色通道确保快速住院。

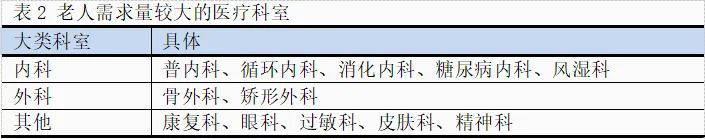

由于老年人所患疾病以慢性病和生活习惯病为主,因此协作医院在老人需求量较大的内科、外科、康复科、眼科、精神科等科室方面应具备足够的实力(表2)。

设计理念

1、生活品质与医护效率的调和

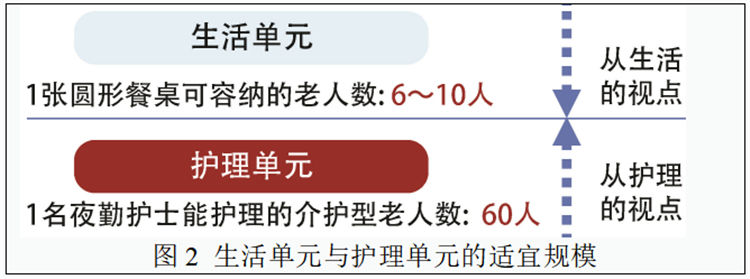

医养设施中,由于老人的生活品质与医护效率两者的目标不同,处理不好容易引发各种矛盾。以Unit Care(单元式护理)中的生活单元与护理单元的规模为例,通常规模较小的生活单元中老人生活质量较高,但会降低护理效率,增加运营成本;反之,若生活单元规模较大,则护理效率提升、运营成本下降的同时也会降低老人的生活品质。因此,确定单元规模时不宜片面强调生活品质或护理效率中的一方,而必须依据医养需求及经济承受能力找到兼顾两者的平衡点。经验表明,一个生活单元宜容纳6~10名老人,一个护理单元宜容纳60名老人,即6~10个生活单元组成一个护理单元(图2)。

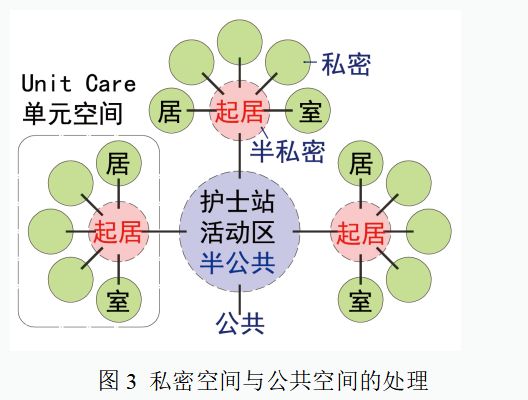

2、私密空间与公共空间的处理

为满足不同健康状况、经济能力、家庭构成以及居住偏好的各类老人的医养需求,医养设施不仅需要提供多样化的居住与生活空间,还要将众多不同类型的空间在建筑的水平或垂直方向上统合起来。其中的关键是处理好私密空间与公共空间的关系。

以图3所示的Unit Care(单元式护理)型单元空间为例,通过私密的居室、半私密的起居室、直至半公共或公共活动区域,可形成富有层次的生活空间。既可保障个人私密,又容易满足归属需求。老人还可根据自身需求选择合适的停留场所,自主地进行不同层次的交际活动。

此外,室外景观环境中也须处理好私密与公共的关系。不仅要有面向全体老人的中心花园,也宜设置针对智障老人、临终老人的专属庭院或屋顶花园。

3、医护空间的集中与分散

除了依托医院的医护资源外,医养设施中也需设置医生办公室、护士站、护士治疗室、处置室等医护作业空间来提供医护服务。对于介护型老人及智障老人,宜集中设置护士站及医生工作室,白天由一组医护人员(约4名医生、8名护士)照顾一组老人(50~70名),夜间由1名医生和1名护士值班。对于自立型和支援型老人,宜在居所附近分散设置医护工作区,白天医生提供简单问诊,护士上门为老人进行体检与健康管理。夜间1名值班护士平均能照看150~200名老人。

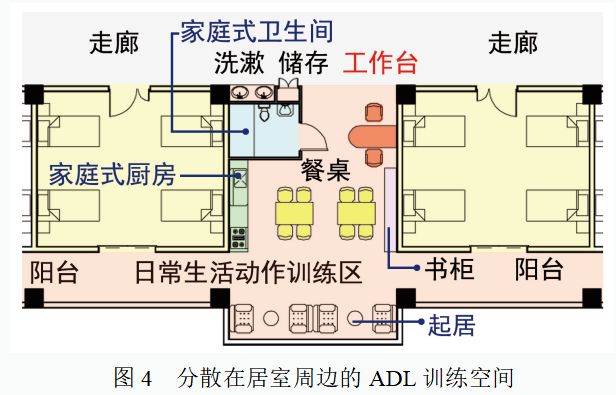

康复治疗也是如此。既需要集中的康复中心,也需要在床边、卫生间等处为轮椅老人、偏瘫老人和卧床不起老人设置分散的康复空间(图4),鼓励老人在居室内开展日常活动训练。

设计要点

1、功能模式

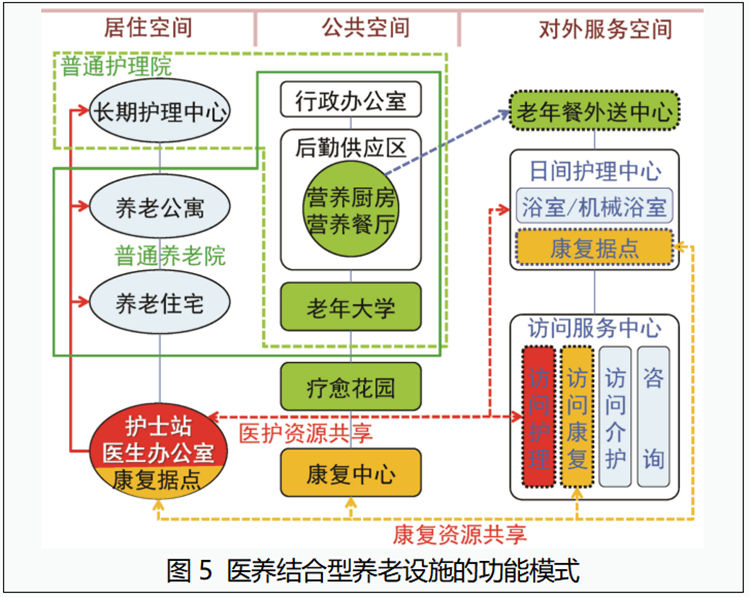

图5为笔者总结的医养结合型养老设施的功能模式。如图5所示,该类设施大体上由居住空间、公共空间和对外服务空间三部分构成。

居住空间包括养老公寓、养老住宅和长期护理中心。养老公寓和养老住宅主要服务于自立型与支援型老人,两者的区别在于:养老公寓居室与卫浴独立,厨房、餐厅与起居室共享;养老住宅户内设厨卫、餐厅与起居室,独立性较强。长期护理中心主要服务于介护型老人,失智老人与临终老人,提供24小时护理服务。与普通护理院和养老院相比,医养设施的居住空间中还须分散设置医生办公室、护士站及康复据点等医护空间。

由于医养设施中入住老人数量有限,为降低运营困难,宜增设对外服务。具体包括面向周边老人的日间护理服务和访问服务。日间护理服务由护士等专业人士为老人提供生活照料、洗浴、护理、康复、文娱等服务。日间护理中心宜临近康复中心的作业疗法室设置,便于针对日常生活中必须的就餐、排泄等活动进行康复训练。访问服务指医生、护士、康复师、护工等工作人员在约定的时间对居家老人提供上门服务。经验表明,开展对外服务还有利于为医养设施增加入住客源。

公共空间包括康复中心、疗愈花园、老年大学、营养厨房和餐厅等,可同时供入住老人和居家老人使用。

图5中蓝绿等冷色功能空间为生活空间,红黄等暖色功能空间为医户空间,医护空间穿插于生活空间中。为有效利用医护资源,应确保各类空间布局合理、各类流线便捷通畅。

2、规模控制

养老机构的规模既不宜过大,也不宜过小。经验表明,若规模小于250床,经营较困难;若规模过大,则易导致高空床率。据统计,当床位利用率达到约70%时,收入差不多刚好与运营成本持平。下面介绍的数据均为笔者的经验值。

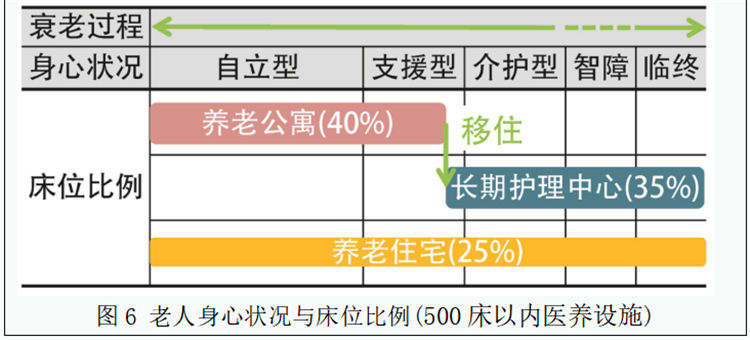

1)床位数比例

入住医养设施的老人大致有两类,一类是平均年龄高于80岁的自立型和支援型老人,另一类是介护型、智障及临终老人,当医养设施总规模在600床以内时,两类的人数比约为1:1,但前一类老人数量稍多。即使医养设施的总规模达到了1000床以上,介护型、智障及临终老人的床位数一般也鲜有超过300床。经济条件较好的老人夫妇以及喜欢独居的单身老人选择养老住宅的可能性较大,他们还常常聘请专门的护工照料,直至临终。

对设施运营方来说,养老住宅和养老公寓利润较高,且入住的自立型和支援型老人可增添医养机构的活力,是老年大学和老年俱乐部等活动的主要成员。但长期护理中心的床位属于刚性需求,能大大减少入住老人的顾虑,床位数也不宜过少。图6显示了养老住宅、养老公寓以及长期护理中心的床位比例。

区分养老住宅和养老公寓的标准之一是看有无独立的厨房。经验表明,若老人年龄较大,只要食堂办得好,即便入住养老住宅,一般不愿自己做饭。

2)面积指标

康复中心、营养厨房和餐厅(含老年餐外送部)、老年大学、居家老人服务中心(其中日间照料中心占80%、访问服务中心占20%)这4个部门的建筑面积可按人均2㎡设置。销售各类生活用品并提供便民服务的综合性超市可按人均1㎡设置。行政办公区亦可按人均1㎡设置。

除了上述公用设施外,考虑到老人的经济实力,为兼顾生活的丰富性与医养作业的需要,养老住宅以每户50㎡、60㎡、80㎡使用面积为宜;老年公寓以人均40㎡建筑面积,长期护理中心以人均30㎡建筑面积为宜。

3、无障碍设计

医养设施的居室、公共空间、厨房、卫浴、楼电梯、道路、庭院等处均应采用无障碍设计。

4、细部设计

与医院相比,医养设施的细部设计宜更加注重营造舒适的生活氛围。例如,若需要在长期护理中心的居室床头安置吸氧、痰吸引设备时,宜采用隐藏式设备柜,而应避免类似病室的设备带,尽量维护家庭般的温馨(图7~8)。

(报道摘自论文《医养结合型养老设施的建筑设计方法——以伊通民族医院附属养老中心为例》,全文发表于《新建筑》2017年01期。)