文/陈捷 1920年初春,陈独秀和李大钊在大雪纷飞的崎岖山路上发现了民众中蕴含的真正伟力,相约建党。电视剧《数风流人物》的起点恰好是《觉醒年代》的终点。

时代是连续的,人物是连续的,同样的风起云涌、波澜壮阔的大时代,同样的壮怀激烈又儿女情长,同样重场面也重细节,重情节也重情感,善于提炼和表现戏剧冲突,但两部剧呈现出的整体风貌和主题却有着耐人寻味的变化。

有三场关于陈独秀的戏可以清晰地说明这种变化

第一场

全剧的开头,陈独秀匆匆赶到码头送别即将启航去法国的陈延年、陈乔年兄弟,这场戏在《觉醒年代》中是一场浓墨重彩的感情戏,父子三人相拥和解,寄托着作者对这位先驱一生孤独的最慈悲的祝愿。但在《数风流人物》的开端,这一幕是轮船上兄弟二人对父亲的视而不见,是父亲想要招呼又缩回的手,这一幕有着令人心酸的压抑和克制。

第二场

毛泽东在上海感觉水土不服,向陈独秀告假回湖南,两人又因为中国革命的道路问题在城市还是在乡村发生了争执。陈独秀说:我们两个人不能谈政治,今后还是只谈感情吧。他想用感情来挽留毛泽东留在上海治病,可毛泽东说:“我是个乡下人,我赤脚沾一沾泥土地,这病自然就会好一些。”

第三场

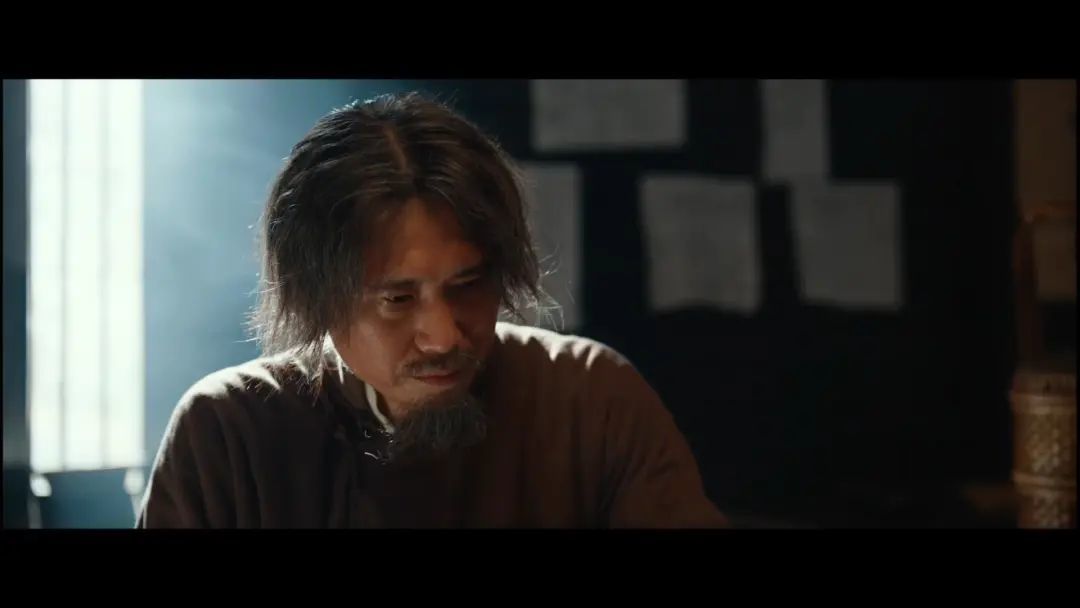

陈独秀隐姓埋名,与潘兰珍过起了小日子。张国焘寻上门来,两人相拥而泣。谈到毛泽东在江西不断去取得胜利的农村革命,陈独秀说,中国的革命仍需思索啊。张国焘问他是否愿意一起去苏区革命,陈独秀说,我还是待在上海,研究点问题吧。

这三场戏是意味深长的,是《数风流人物》与《觉醒年代》在风格上和主题上拉开距离的关键一幕。

《觉醒年代》的风格是浪漫恣意的,就像一个沐浴在理想光环中的充满诗意的梦。因为它叙说的是一场思想的运动,是一群坐而论道知识分子的头脑风暴,一切都基于他们对未来的美好梦想。

新文化运动,红楼往事,同人之志,兄弟之情,彼此亲密无间,常常喝到酩酊大醉。所以,看《觉醒年代》时,我常常感慨,与其说是革命,分明是一个充满情义的江湖啊。江湖对待政治的姿态是暧昧的,含蓄的,是感情大过政治,哪怕思想已分道扬镳,感情却难分难舍。

《数风流人物》对陈独秀的重视程度丝毫不亚于《觉醒年代》。但有意味的是,这三场戏里的陈独秀既是主要人物,又是边缘人物,他曾是思想的主人公,但已不再是行动的主人公。他没办法做到和儿子拥抱,他去不了任何地方,而当陈独秀要和毛泽东谈感情,而毛泽东却要赤脚沾一沾泥土地时,意味着这不再是一部试图用浪漫情感来打动观众的作品,而是一部离梦想远一点,离现实近一些的作品。

仔细想来,《数风流人物》的风格正是由一个新的主题决定的。《觉醒年代》讲述了一代人觉醒的过程,就像鲁迅所说的被从黑暗的铁屋子里面叫醒了起来,但是觉醒之后呢,他们将面对什么?

他们面对的,是更严酷的现实,是从京汉铁路大罢工开始到国共合作到城头变幻的一次次失败,是李大钊、陈延年、陈乔年、赵世炎、罗亦农、夏明翰、向警予、杨开慧、邓恩铭、恽代英、蔡和森、瞿秋白等共产党员的一次次牺牲。这正是《数风流人物》的主题。

所以,我们很少看到《数风流人物》里的主人公们讨论主义和思想,他们更多是在严酷的现实面前谋划一次次切实的行动。在很长的一段时间里,这些行动带来的是一次次的失败和一次次的牺牲。

还是回到陈独秀,他痛哭着说:始作俑者,其无后乎。这个始作俑者,痛失两个儿子,和高君曼恩爱夫妻终离散,革命路线不断遭遇质疑,直至被开除出党,他依然是一个理想主义者,不过是一个一次次碰壁的天真的理想主义者,他始终在场,却又始终缺席,他叫醒了众人,自己却沉没在黑暗里。

陈独秀这个人物存在的意义,丝毫不弱于《觉醒年代》中的陈独秀,因为他恰好是一个新主题的印证。在他的见证下,南昌起义、秋收起义、广州起义,从建党到建军,从城市到乡村,上海的工人运动和湖南、井冈山的农民革命叙事上的两线并行,意味着中国革命路线的最终确立是现实的选择,也是历史的选择,在不断总结和反思现实经验的同时,一代更清醒、更务实、更有政治智慧的风流人物渐渐登上了历史舞台。

在刻画这一群人物时,感情也不再是重头戏。戏剧性的矛盾冲突,在《觉醒年代》中是信仰之争,《数风流人物》中除了信仰之争,更多是同一主义中的路线之争,是同志之间的分歧和争论,这表现起来难度更大。陈独秀和李达,毛泽东和李立三、还有瞿秋白、张国焘的精神世界,这些冲突都被放置于具体的历史情境中,而不是抽象的理念和概念之争,也不是脸谱化的好人坏人之争。

更可贵的是,这种党史书写还有一种显而易见的冷静反思的能力和勇气,如毛泽东反复追问的:“我们的红旗,还能打下去吗?”

因此,《数风流人物》是一次写实主义的历史叙事,与《觉醒年代》的诗化历史风格有着显然的不同。但这两种风格都是准确的,恰当的,因为他们所书写的时代和主题正需要这样的两种风格。

如果说《觉醒年代》是陈独秀、李大钊们作为一群常常坐而论道的知识分子的故事,他们认为人生最高尚优美的生活就是“出了研究室就入监狱,出了监狱就入研究室”。

《数风流人物》就是毛泽东、周恩来们作为革命者的故事,是走出红楼之后,走向红船、走向民间、田间地头、走向战场之后的每一个革命者的故事,他们褪去了浪漫主义的偶像色彩,更贴近历史的真实。

如果说《觉醒年代》的主题是觉醒,是思想的启蒙,《数风流人物》的主题就是觉醒后的行动,是更清醒地面对这个世界,是牺牲。理想是美好的诗篇,但实现它,唯有通过实际的牺牲。

作者简介:

陈捷

江苏省电影家协会副主席

理论与评论工作委员会主任

南京艺术学院影视学院院长、教授、博士生导师