【开栏语】中国改革开放以来的经济增长适逢人口转变的历史机遇,物质财富的惊人创造与人口红利紧密相连。但第七次全国人口普查数据显示,2020年中国60岁及以上人口已达2.64亿人,占总人口的18.70%,与2010年相比上升5.44个百分点,人口老龄化程度不断加深。而15~64岁劳动适龄人口为8.94亿人,占总人口的63.35%,与2010年相比下降6.79个百分点。实际上,中国15~64岁人口的绝对量与相对量分别自2014年和2011年便开始明显下降,总抚养比回升、劳动年龄人口减少无疑会削减人口红利效应。更值得注意的是,劳动年龄人口的受教育年限提高、年龄别就业率下降、提前退休或退出劳动力市场会通过压缩有效劳动时长进而加速人口红利的消减。然而,人口红利的充盈与否不仅取决于劳动年龄人口的数量与结构,更受其在实际社会经济活动中劳动参与率与工作时长的影响。劳动作为推动经济增长的关键要素,就业年限或工作时间是劳动力供给研究的重要变量,因而我们更应关注劳动时间要素而不仅是数量要素对经济社会发展的影响。

研究发现,中国人口老年期的就业年限却出现了数量性与结构性增长,法定退休年龄已明显小于实际退休年龄。

就业年限的数量性增长

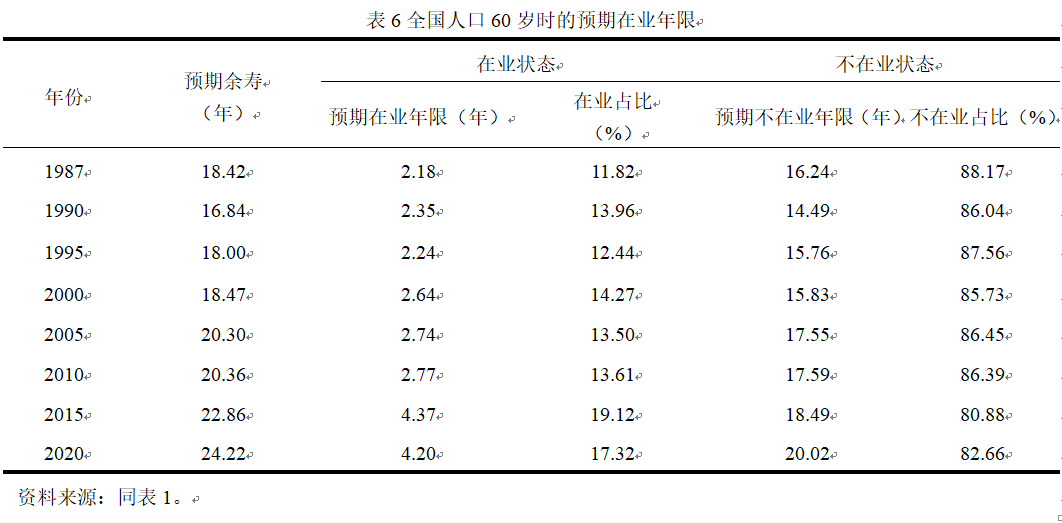

表6考察了中国老年人口在刚满60岁时的预期就业年限。结果显示,中国人口60岁时预期就业年限呈上升态势,从1987年的2.18年增长至2010年的2.77年与2020年的4.20年。换言之,尽管法定退休年龄的延迟频频受阻与迟迟未动,但人们在用行动践行工作时间的延长、实际退休年龄的延后,真正退出劳动领域的年龄从1987年的62.18岁延后至2020年的64.20岁。

2015年及以后就业年限出现较快增加,部分与统计口径发生变化有关,此前的人口调查中的就业率统计上限一般为60岁或65岁,因此存在低估老年人口就业年限的偏差,而2015年人口调查首次将上限提升至70岁,2020年人口普查时更是可以追溯至80岁,结果是老年人口就业年限明显回升。但这也恰恰说明近年来老年人口就业现象越来越普遍,在人口与就业统计时愈发不能忽视。

就业年限的结构性增长与延迟退休的必要性

表6同时计算出中国人口在老年期就业与不在业年限占余寿中的比重。结果显示,尽管60岁时预期余寿(从1987年18.42年延长到2020年24.22年)与就业年限均在不断延长,但预期就业年限占余寿中的比重依然有明显增长,从1987年的11.82%提升至2010年的13.61%与2020年的17.32%,这说明老年人口就业年限的延长速度已经超过了其寿命的延长速度。

事实上,由于中国人口健康状况的改善、受教育年限的延长、老年人力资本的增加与生产方式的改变,60岁及以上人口继续参与劳动就业变得越来越可能和必要。

从中国人口60岁时就业年限的变动特征可以看出:面对不断延长的预期寿命、日趋严重的老龄化及压力激增的养老金与医疗体系,久未松动的法定退休年龄早已显得不合时宜。改革开放至今,中国的经济与社会形势已经发生了翻天覆地的变化,对于中国低龄老年人而言,他们的余寿不仅逐步增加,其退休后的工作年限更是明显提升,但中国的法定退休年龄却始终没有改变,仍旧沿用1978年出台的退休政策 。

中国退休制度本身存在结构性弊端:既体现为退休制度严重滞后,无法满足人们日益增长的工作需求,导致老年人力资源的严重浪费与开发不足;又暴露出养老金与劳务报酬同时领取的问题,许多低龄老年人既通过再就业获取劳动报酬,同时依然享有养老金,这不仅导致原本收不抵支的养老金体系不堪重负,更导致老年群体之间贫富差距的进一步扩大,显然违背了老年社会福利制度设置时的初衷。

事实上,目前中国已经具备延迟退休与老年人力资源开发的基础与前提条件:一是60岁时预期余寿大大延长;二是退休时绝大多数老年人的身体健康状况良好、工作意愿尚存,人们也确确实实在延长自己的真实退休年龄;三是产业结构调整升级,对劳动者体能要求大大下降,有更多适合低龄老年人的工作;四是在基本物质需求满足以后,对精神层面的需求增加,而社会参与(特别是继续就业)是老年人最好的实现自我价值、满足精神层面需求的方式;五是因继续就业或再就业而获得收入,这对于提高家庭生活水准,改善家庭成员关系多有裨益。其实,受人之本性与福利刚性驱使,法定退休年龄延迟在世界范围内都异常困难,极易招致准老年人等利益相关者的反对,西方发达国家从建立退休制度至今,法定退休年龄提高多不足两岁。

(摘自论文《教育扩张与寿命延长对就业年限变动的影响》,全文发表于《中国人口科学》2022年01期)

(作者系南京大学社会学院教授陈友华;南京大学社会学院博士研究生孙永健)