【开栏语】中国改革开放以来的经济增长适逢人口转变的历史机遇,物质财富的惊人创造与人口红利紧密相连。但第七次全国人口普查数据显示,2020年中国60岁及以上人口已达2.64亿人,占总人口的18.70%,与2010年相比上升5.44个百分点,人口老龄化程度不断加深。而15~64岁劳动适龄人口为8.94亿人,占总人口的63.35%,与2010年相比下降6.79个百分点。实际上,中国15~64岁人口的绝对量与相对量分别自2014年和2011年便开始明显下降,总抚养比回升、劳动年龄人口减少无疑会削减人口红利效应。更值得注意的是,劳动年龄人口的受教育年限提高、年龄别就业率下降、提前退休或退出劳动力市场会通过压缩有效劳动时长进而加速人口红利的消减。然而,人口红利的充盈与否不仅取决于劳动年龄人口的数量与结构,更受其在实际社会经济活动中劳动参与率与工作时长的影响。劳动作为推动经济增长的关键要素,就业年限或工作时间是劳动力供给研究的重要变量,因而我们更应关注劳动时间要素而不仅是数量要素对经济社会发展的影响。

就业时长是劳动供给与经济增长的重要变量。研究基于生命表技术,利用中国1987~2020年间8次人口调查资料,对1987~2020年间中国人口平均预期寿命及其结构进行测算。

就业年限规模性收缩 年均缩减0.16年

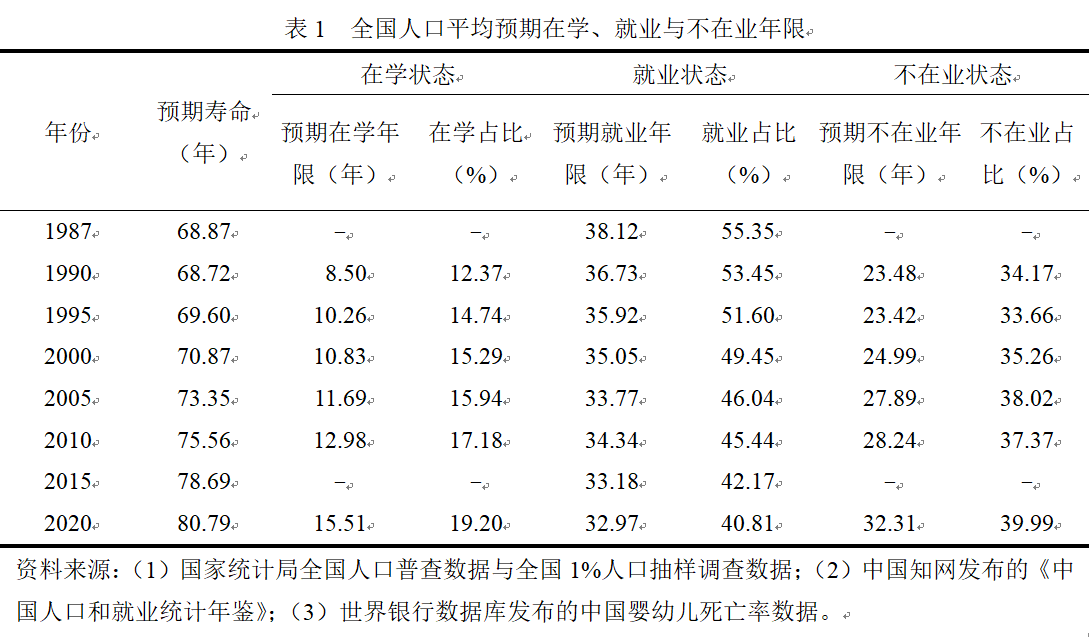

借助劳动生命表,表1给出了1987~2020年中国人口从出生时平均预期寿命及其预期就业年限、预期在学年限与预期不在业年限等规模性指标。从数量上看,中国人口平均预期就业年限呈下降趋势,从1987年的38.12年下降至2020年的32.97年,年均缩减0.16年。而平均预期受教育与不在业年限的数量均呈上升态势,分别从1990年的8.50年和23.48年上升至2020年的15.51年和32.31年,年均增长0.23年和0.29年。

根据就业年限的变化特征,可以将其分为3个阶段:(1)1987~2000年就业年限迅速下降,但此阶段教育扩张和寿命延长则相对较缓慢。(2)2000~2005年就业年限仍旧快速减少,而寿命、在学与不在业年限却表现为明显上升。(3)2005~2020年就业年限的下降速度有所放缓,其中2010年就业年限出现小幅回升,但整体仍处于规模缩减态势之中。

教育扩张与寿命延长:就业年限的结构性收缩

通过规模指标间的换算,表1呈现出在学、在业与不在业状态在全生命周期中的占比等结构性指标。从结构上看,在预期寿命不断延长的影响下,就业年限占比只能更为明显地缩减,从1987年的55.35%下降至2010年的45.44%与2020年的40.81%,这意味着当前人口的劳动时长已不足全生命周期的一半,财富创造期与消耗期之间难以适配。

相较之下,在学年限占比并不因为预期寿命的提高而走平或降低,反而表现为快速增长,从1990年的12.37%上升至2010年的17.18%与2020年的19.20%,这意味着在学年限的延长速度已经远远超过预期寿命的延长速度。从不同状态的相互关系看,就业年限缩减的主要影响因素如下。

一是教育扩张。不同社会的生产方式与产业结构大不相同,因而对劳动力素质的要求也存在巨大差异。

改革开放初期,尽管劳动力市场对高学历人才需求较少,但高等教育发展滞后,人岗关系较多出现“低学历高就”与“小才大用”。但市场经济发展使得初等教育越来越不能满足现代社会发展的需要,因而教育发展推动了国民受教育年限的提高。

1998年正值亚洲经济危机,“高教扩张”成为当时减少对外依赖、扩大内需的急就章。中国高等教育扩张虽是“借危机之名”走向了历史前台,但没有因为“危机”的消退而寿终正寝,它由一个临时性的扩张举措演变成了一种持续、甚至非理性的“大跃进”。

一方面,教育扩张的直接结果是中国人口就业年限缩短。因为中国法定退休年龄久未改动,教育年限延长势必导致适龄劳动人口延后进入就业市场。当越来越多的人接受更多的在校教育、提升学历,其结果必然是低年龄段在业率下降、初次就业年龄延后。在适龄劳动期(15~64岁)内,在学时长与就业时长形成竞争关系,前者的延长直接引起后者的削减。教育扩张尽管通过提升学业时长与知识水平来增加国民的人力资本,但终身劳动时间必须随着预期寿命的增加而增加,否则教育时间的延长将无法转化为人力资本的有效收益。

另一方面,教育快速扩张的间接影响反映为人口素质与经济发展不相适应,引发劳动力素质结构与产业结构和岗位结构之间的不匹配,可能造成高素质劳动力的“高学历低就”,甚至是失业与闲置,导致人力资源未能得到很好的开发利用与不在业年限增加。高素质人才往往对职业条件、薪资待遇和岗位要求相对较高,“扩张容易收缩难”的高等教育窘境降低了一纸文凭的含金量,导致大学生不愿放下身段从事“低端”的制造业与服务业工作。

一旦教育投资超过了经济的可承受范围,知识劳动力的就业问题便日益凸显。教育如果不能做到“物尽其用、人尽其能”,反而造成“大才小用”、“大才无用”,这既会导致结构性失业与自愿性不就业,也将引发社会整体性资源的浪费。

二是寿命延长及退休年龄低。中国法定退休年龄未能随着寿命延长而相应变动,结果导致就业年限在整个生命周期中的比重下降,引发就业年限的结构性收缩。在生命周期理论下,这意味着消耗财富的老年期正不断挤压创造财富的中年期,这将在微观和宏观层面造成负面后果。

微观而言,当劳动年限缩减,个体只能通过降低消费水平来使一生的收入与消费达到均衡。如若成年期的劳动报酬不足以支撑起一生的消费,后果往往陷入老年贫困之中;宏观而言,当劳动人口比例越来越小、劳动年限越来越短,这将导致投资与消费不振、社会储蓄能力低下、政府养老与医疗支出压力增加,后果是财政赤字,甚至是政府的破产。

此外,在平均预期寿命提高的同时,人口健康状况却出现了下降,不健康寿命不成比例地增长,带来更为沉重的养老与医疗负担,加重了对社会资源的消耗。

因此,就业年限的结构性收缩不利于社会财富的创造与积累,叠加效应下代际之间难以维持收支平衡。长此以往,建立在劳动人口之上的福利大厦也终会因为制度运行的人口条件的改变而发生倾覆。

(摘自论文《教育扩张与寿命延长对就业年限变动的影响》,全文发表于《中国人口科学》2022年01期)

(作者系南京大学社会学院教授陈友华;南京大学社会学院博士研究生孙永健)