科技是国家强盛之基,创新是民族进步之魂。6月9日举行的全省科技奖励大会群星闪耀,700多万科技工作者的杰出代表站上全省科技领域的最高领奖台,彰显江苏科技创新的雄厚实力和澎湃力量。

今年的全省科学技术奖励大会为两届获奖项目同台授奖,此前受疫情影响未能如期举行的2020年度全省科学技术奖励大会与今年合办。来自中国电子科技集团公司第十四研究所的中国工程院院士贲德与来自南京大学的中国科学院院士郑有炓,荣获“2020年度江苏省科学技术突出贡献奖”。来自苏州大学的中国工程院院士阮长耿,荣获“2021年度江苏省基础研究重大贡献奖”。三位科学大家分别在雷达、半导体、血小板研究领域进行了长期探索研究,实现了多项重大技术突破,为我国科技事业作出了卓越贡献。

2020年度江苏省科学技术突出贡献奖获得者,中国工程院院士、中国电科第十四研究所教授贲德说:“我搞机载雷达10年时间,没有休息过星期天,没有休息过节假日。最后把这个事做成了,大大地推动了我们国家的国防建设。我们雷达水平现在跟世界先进水平是一样的,很多尖端技术我们自己掌握了。”

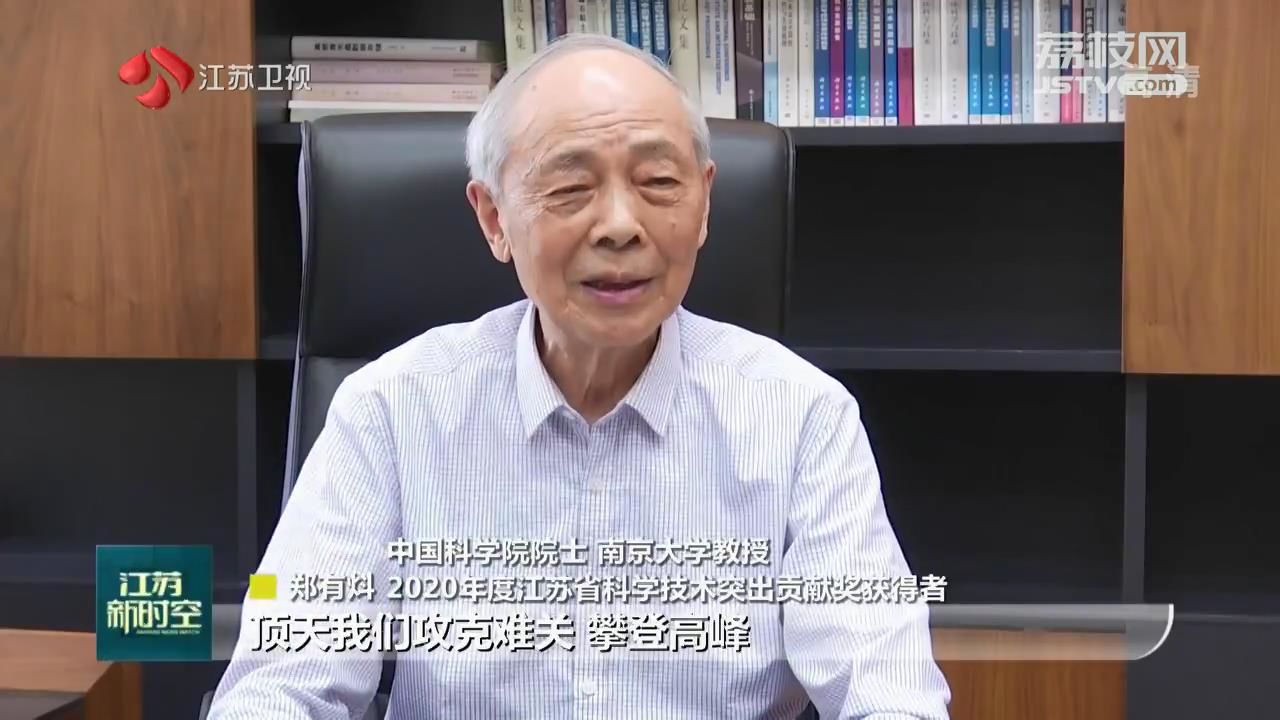

2020年度江苏省科学技术突出贡献奖获得者,中国科学院院士、南京大学教授郑有炓说:“我们在研究当中要‘顶天立地’。‘顶天’,我们攻克难关、攀登高峰。同时,我们成果要写在祖国大地上。所以,我们有好多成果在江苏产业化应用。比如,我们搞的紫外探测,这个是引领国家发展,在国际前列的。”

权威报告显示,我国15.1%的领跑技术分布在江苏,1/5的高技术产品出口来自“江苏制造”。雄厚实力源自江苏对关键核心技术的全力攻关。党的十八大以来,江苏累计实施了2000多个产业前瞻及关键核心技术研发项目以及重大科技成果转化项目。今年大会颁发的江苏省科学技术奖共计534项,这些获奖项目在提高原始创新能力、攻克关键核心技术等方面取得了不少新突破。

2020年度江苏省科学技术一等奖获得者,南京农业大学副校长、教授丁艳锋说:“我们江苏是经济大省,其实我们也是一个粮食大省。我们稻麦周年绿色丰产高效栽培技术的集成应用对于稻麦两熟地区新世纪以来的粮食生产起了比较大的作用。我们最高的地方一亩田上可以产出1.5吨的粮食。所以应该说,我们对全省的粮食生产作出了一定的贡献。”

科技进步贡献率超66%、区域创新能力连续多年位居全国前列的江苏,近年来着力破解制约科技创新的体制性障碍、结构性矛盾和政策性问题,打造人才“强磁场”。目前,江苏“两院”院士117人,数量居全国省份第一,国家重大人才工程创业类人才约占全国的1/3。为了表彰在科技体制改革、营造创新环境工作中取得突出成绩的单位、企业和个人,本次大会还颁发了首届江苏省科技创新发展奖,紫金山实验室等142家先进单位(集体)、优秀企业和先进个人获奖。

首届江苏省科技创新发展奖获奖单位代表、东南大学教授、紫金山实验室首席科学家尤肖虎说:“设立科技创新发展奖非常重要,主要是来激励各行各业以及科研机构能够在创新的活力体制机制方面进行探索,并且能够在科研的攻关模式、人才的聚集方式走出一些新的路子,使得我们的科研人员科研机构能够激发出更大的活力。”

(江苏广电总台·融媒体新闻中心记者/黄蒙 龚俊杰 苏州中心站 编辑/张萌)

(本条新闻版权归江苏省广播电视总台所有,转载请注明出处)