5月11日,江苏国际科技“朋友圈”开了一场盛大Party:在首届中国—中东欧国家技术合作交流大会上,十多个中东欧国家的科技创新代表与江苏同行开展了成果丰硕的技术合作“云对接”,标志着江苏开放创新向更广、更深的方向发展。

这场大会阵容豪华。参会的代表来自波黑、保加利亚、捷克、希腊、匈牙利、拉脱维亚、北马其顿、波兰、罗马尼亚、塞尔维亚、斯洛伐克、斯洛文尼亚等十多个中东欧国家,既有科技主管部门的负责人,也有高校院所的专家学者,还有企业界代表。他们与江苏同行通过大会开设的“云对接平台”,开展了上百场一对一视频对接洽谈。

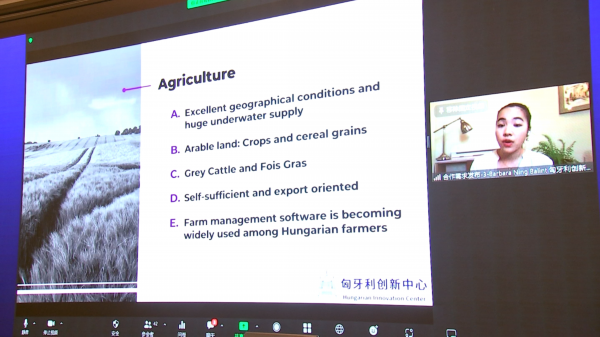

匈牙利创新中心就在现场发布了6个公司8个产品的软件应用类的合作需求。该中心总经理杨丽玲告诉记者,希望在汽车制造、电子和信息技术、生物制药、节能环保等领域,与中国的大学和科技型企业形成长效的合作机制。

江苏与中东欧国家的科技合作,早在2016年就已进入了发展快车道。当年,科技部在南京举办首届中国—中东欧国家创新合作大会,受科技部委托,江苏省对外科学技术交流中心负责建设中国—中东欧国家(虚拟)技术转移中心在中国的门户站点。江苏高校、企业与中东欧国家机构开展了密切合作,仅本次大会上就展示了30项创新合作成果。其中包括了共建相关领域的国际联合实验室、共同实施产业创新项目等内容。

河海大学教授徐炜告诉记者,中东欧国家与江苏在技术合作上有很强的互补性。“当前我们的基础设施正处于一个快速的建设时期,而中东欧国家在传统基础设施运维上有丰富的经验,把这些技术与江苏的人工智能技术结合到一起,将对江苏的自主创新、技术研发有很大提升。”

拓展国际朋友圈,江苏有实力也有基础。作为科教大省、制造业大省同时也是开放型经济大省,江苏拥有雄厚的科技实力、广泛的市场需求,国际伙伴与江苏合作是“双赢”。而站在江苏的角度,“闭门造车”已经不能满足产业科技发展的需求,只有泛集聚全球创新资源,才能助力高质量发展。

正因如此,在保持与“老朋友”良好合作的基础上,江苏积极发展“新朋友”。近年来江苏举办了不少或专题性或综合性的国际技术交流对接活动,形成了良好的对外合作机制。比如“中国·江苏国际产学研合作论坛暨跨国技术转移大会”就已经连续举办了七届,已经成为国内层次、规模、影响都比较突出的国际产学研合作平台。2020年更是克服疫情影响,采取线上线下相结合的新方式举办第七届大会,吸引30多个国家的260多家机构超过330名外方代表报名参会。

截至目前,江苏先后与以色列、芬兰、英国、捷克、挪威、新加坡、奥地利等10个国家或地方政府建立产业研发合作共同资助机制,共同支持双方企业等实体间的联合研发与技术转移转化合作,为江苏企业开展对外创新合作提供稳定优质的合作渠道。

江苏对外科技合作的典范之一,就是“中以常州创新园”。这是首个由中以两国政府共建的创新合作园区,集聚了150多家以资企业和开展中以合作的企业。而以此为基础,江苏在全国率先与以色列共同建立的产业研发合作计划,目前已持续实施十三年,共同支持17轮、60多个合作项目,双方政府部门共投入支持经费1亿多元人民币,很好地推动了双方企业在电子信息、生物医药、能源环境等领域的技术交流与研发合作。以色列经济部曾表示,江苏是中以研发合作的先锋。

除了产业园区,江苏还遍布全球一流高校设立的科研创新机构。通过英国牛津大学高等研究院(苏州)、剑桥大学—南京科技创新中心、新加坡科技研究局苏州企业合作中心、澳大利亚新南威尔士大学(宜兴)、中韩(江苏)联合创新研究院等一批技术转移机构,海外的前沿技术与江苏的产业发展有了快速对接的可能。此外,江苏积极参与“一带一路”科技创新合作拓展合作模式,截至目前已立项支持省内高校院所、企业与相关国家的机构开展合作项目60余项,资助金额超6000万元,推动科技创新合作的版图愈发广阔。

来源丨“评新而论”微信公众号

记者丨黄蒙 罗聪懿

图片丨江苏新闻 视觉中国