她是苏州作家范小青

他是范小青的徒弟青年作家刘猛

他们来自现实

又在现实的沃土上

耕耘着各自的虚构世界,小说

本期《艺江南》带您走近这对师徒

苏州十中校园里这一块太湖石名“瑞云”,正和苏州作家范小青短篇小说《瑞云》同名。

小说《瑞云》中的女主人公瑞云其实和太湖石并无直接关系,她是一个娴静的江南女子,一个与世无争的裁缝。但历史的,自然的,静止的古迹,活生生的人,人的命运,冥冥之中交错激发,造成一种从未有过的空间和氛围,形之文字,名曰虚构。所谓“小说”,一言以蔽之,虚虚实实。

范小青虚构的土壤,首先当然是故乡苏州城。她在早期描写苏州市民生活的代表作,长篇小说《裤裆巷风流记》后记中这样写道:“当我睁开眼睛,学着看世界的时候,我认识了苏州,认识了苏州人。”苏州的街巷、园林、民俗、市井无不是范小青写作的材料,且内化为她行文的精神、含蓄、温和。

老百姓恶劣住房条件下的窘迫生活让范小青大为震动。恰巧她又在报纸上看到了一则苏州城潘世恩状元府居民迁出,改成书场的新闻。

《裤裆巷风流记》的故事于是就慢慢生成了,那是一群拥挤地生活在一座古宅中的当代人的故事。状元府拆还是不拆的疑问贯穿始终,作为结构线索串联起人物行动。古宅的场景既真实,又给小说增添了一重历史和审美的光晕。

小说虽是被现实激发而生,但并非单纯地为了回答社会问题。《裤裆巷风流记》的魅力,在于充满苏州方言味道的活泼行文,在于各色人物的喜怒哀乐,在于平淡而充满烟火气息的市井生活。

写作《裤裆巷风流记》时的范小青不过三十岁左右,小说里十几个老少人物交叉往还,却只让人感到作者用笔的轻松,拿捏的准确,读时有快乐,读罢有余味。

写故乡,故乡人,是许多作家的自然选择。通过“名师带徒”计划和范小青结为师徒的青年作家刘猛也不例外。

来自徐州乡间的刘猛没怎么见过江南的粉墙黛瓦,不过他和老师范小青的乡情应该没有两样。

刘猛笔名梁弓,从武侠小说起步,也曾涉猎过影视圈,也曾下乡当过扶贫干部,如今的他是南京一名普通公务员。

现实对小说家的重要性不言而喻,这是一切变形的基础。有近在身边,当下的现实,也有遥远的,已经沉淀为记忆的现实。范小青少年随父母下乡插队,高中毕业后也和农村孩子一样务农,直到考上苏州大学中文系才回城读书,近十年的青春期经历,在她人生中留下了深刻印痕。

这些有“差别”的经验,并没有第一时间呈现在范小青的笔下,而是被掩埋,或说在作家自己都不自觉的情况下酝酿着。

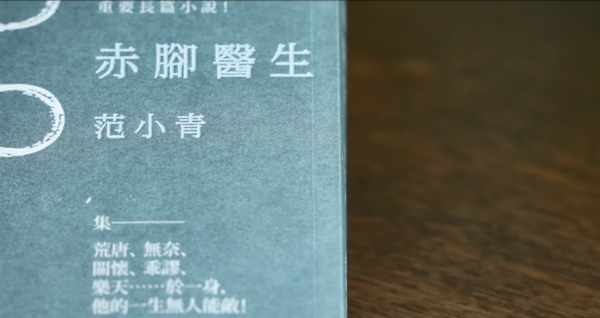

长篇小说《赤脚医生万泉和》就是以范小青一家当年插队的苏州市吴江县桃源镇的乡村为背景,写一个脑膜炎后遗症的半呆子万泉和,在农村缺医少药的环境中,不得不行医治病的故事,诙谐流畅的行文,生动各异的村民形象,读来可笑可叹。

一个傻子却必须干着最严肃的治病救人的活,一干就是大半辈子,这不荒谬么?可这就是眼前的现实,村民们真实的日子。是为荒诞。

范小青后来的长篇《灭籍记》里的档案,获鲁迅文学奖的短篇小说《城乡简史》里的账本,都提示着人与物之间的离奇关系,人生存于世间的荒诞感受。从《裤裆巷风流记》到《赤脚医生万泉和》等作品,范小青的写作,在保留了风俗画的活色生香之外,又多了对人的存在悖论的思考。

老师的风格,有魔幻色彩。刘猛的作品《黄昏》也受到了老师的启发。《黄昏》里描写梦与现实交织的氛围,精神病人的异常生活画面,给人超现实的轻灵感受。梦的发生地是一个火车站,火车站是刘猛小说经常写到的场景,也是他偏爱的意象。除了《黄昏》,还有《迟到的火车》《开往徐州的火车》等作品。

现在,刘猛的长篇小说《明天会更好》正在最后的修改定稿中,这部小说的关键词有两个,一是“工会”,二是“运河”。

写作是范小青放不下的事业,她勤恳写了几十年,发表的文字已逾千万。这些作品都有一个值得玩味的共同点,那就是一般意义上的“女性色彩”并不强,平实,理性和难得的幽默感。阅读她的小说,你有时很难猜测作者到底是男是女。即便是《女同志》这样专门描写女性群体的小说也不例外。

一部小说,一个虚构空间,当它完成的时候,世间就可能多了一种真实,不是历史的真实,而是心灵的真实,创作者的另一重生命。人生不过几十年,因为写作小说而拥有了现实生活之外的虚构生活,是多么有意思的事。双重生活,生命仿佛更开阔,且被延长了。