只要没有雨雪,99岁的沈燮元就会出现在南京图书馆的五楼。穿过悠长而安静的走廊,他是这里年龄最大的“上班族”,和古籍打了一辈子交道,99岁,还不肯停歇。

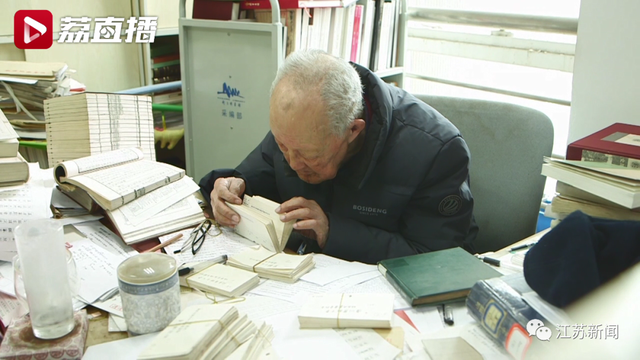

两分钟,他可以从20本古籍里锁定自己要找的两个字。阅读时,肉眼可见的一目十行。对古籍的检索能力常常超过网络。面对古籍时,思维反应之快,也总让人忘了,他已经99岁。

沈燮元桌上有数百张古籍卡片,每张卡片代表一本书。就像人们在电脑里点击搜索框,沈燮元可以从这些卡片中快速检索,难怪业内称他为古籍活字典。

1955年,沈燮元进入南京图书馆工作,一直从事古籍整理研究,是国内版本目录学领域的专家。退休前,他在图书馆有两个工作一个是编目,另一个就是买书。

【蛛丝马迹间分辨古籍版本及真伪】

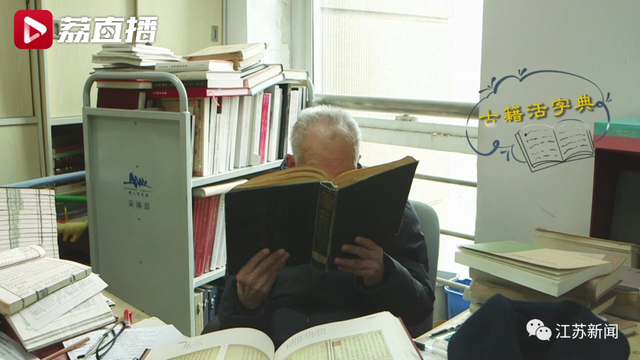

古籍采购和编目,都要凭借深厚的鉴定能力。通过对行格、避讳、刻工、纸张、字体、印章的观察,沈燮元在蛛丝马迹间分辨着古籍版本及真伪。

沈燮元说:“确定哪一种版本,谈何容易,四个字:博闻广记。”

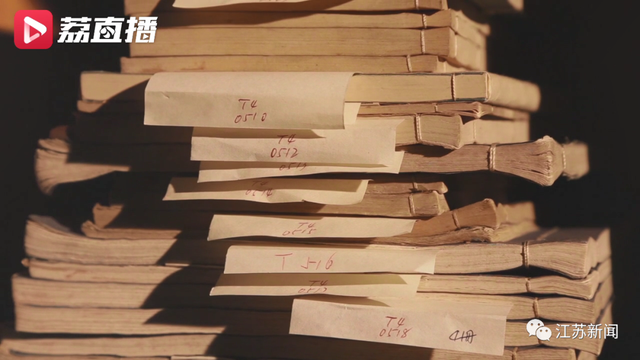

上世纪七十年代末,《中国古籍善本书目》编纂工程启动,这是中国近百年来最为浩大的一次古籍善本书目编纂工程。

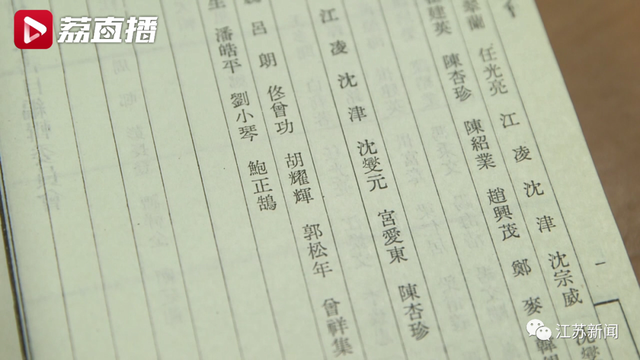

善本,简单来说就是内容质量高的古籍。这项工程前后搜集图书馆、博物馆等781个单位,13万种古籍善本目录卡片,送往北京交由各单位选派的40名专家整理汇编。其中的十位参与全程,沈燮元就是这十人之一。他担任善本书目的子部主编。在没有计算机、无法智能检索的条件下,他和其他专家凭借自身学识,“人肉”甄别。

1995年,《中国古籍善本书目》历经十八年最终完稿。这部书被认为是国内目前最具权威性的古籍善本联合目录。沈燮元被文化部授予“突出贡献奖”。但是如果问他最有成就感的事,不是参与了这样的大工程,而是完成了一件件小事,比如,鲁迅都没有做到的事。

“陶渊明的集子,上面有一个人写了个题跋,从鲁迅开始一直到最近,写题跋的人都没有考证出来,我把他考证出来了,台湾这本书上的图章,跟上海图书馆一本古籍字体一样,图章一样,作者是泸州人,清朝康熙年间人,名字叫先著。”

这双火眼金睛,怎样炼成?每当被问及看过多少古籍、辨过多少真伪,沈燮元总是摆摆手说:“太多了,这哪记得”。人们很难从数量中寻找最终答案,但或许99岁,依然专注于古籍编目这件事,本身,就是答案。

【古籍采购≠花钱买书】

沈燮元的火眼金睛,不仅用于研究,更能“探宝”,也就是为南京图书馆采购古籍,这可不是“花钱买书”这么简单。

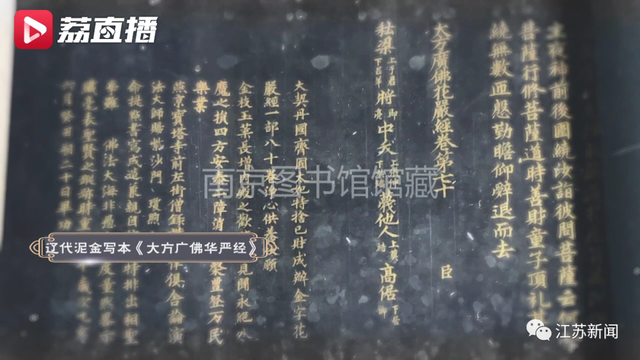

“花500块钱买了《大方广佛华严经》,我就在马路上看,看了前一半卷起来不要看了,500块马上给对方。”上世纪五十年代,500元相当于普通工人两年的工资,但沈燮元深知这卷古籍的真正价值。怕卖家反悔,沈燮元在马路上当即掏钱买下,又惊险,又得意。

购书小课堂:不要讨价还价,就像谈恋爱,你讨价还价他可能不卖了,以后再也找不到他了。买书就像谈恋爱,还没谈成不能公开,买书不管是懂了不懂,不管有多大价值,也不能告诉卖家。

在南图数十年,他采购了数千种古籍善本,其中包括被列入“南图十大镇馆之宝”的北宋《温室洗浴众僧经》一卷,以及辽代泥金写本《大方广佛华严经》一卷。

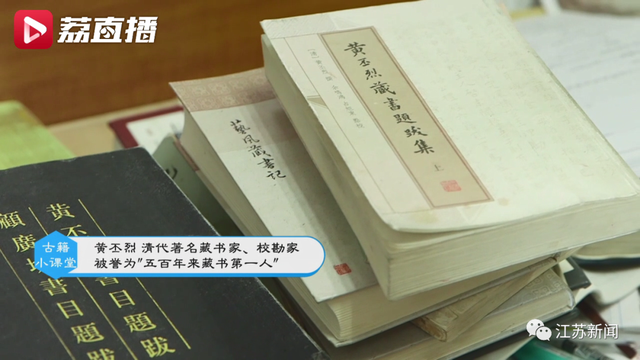

1984年,沈燮元退休,可“黄丕烈”这个名字,却让他退而不休,开始了又一项新的研究。

“黄丕烈对于版本是权威,凡是经过他题跋的价格就上去了,他眼光好,专门收藏善本。”

黄丕烈是清代著名藏书家、校勘家,被誉为“五百年来藏书第一人”。先后有几代学者搜集、整理过黄丕烈的题跋,并汇编成书。但受到当时条件的限制,这些版本并不完整,且多有错讹。沈燮元重新校对,纠正讹误,并搜集散落在各处还未被发现的黄丕烈题跋,整理编著成八十多万字的《士礼居题跋》,目前已进入审校阶段。

沈燮元说:“后人就有一个比较正确的本子,不要错误了,现在有些册子标签都搞不清楚了,害人!我要把它完成,旁人不能代替我做,我只能自己来做,我这个人比较执着,普通话叫死心眼。”

人生,有千百种远方。古籍,是远方的一种,连接过去,写满通向未来的精神矿脉。沈燮元,一生都在通往远方的路上畅快跋涉。99岁,已经很远,并且,正在更远。

“我跟书等于鱼跟水一样,假设不给我看书等于鱼脱离水了,就死掉了,做我喜欢的事情做了一辈子,很高兴啦!”

沈老先生让人真正理解了“皓首穷经”四个字的重量,但凭一腔热爱,一辈子与版本目录学同行,令人敬佩。

老先生每天都是自己坐公交去图书馆,换乘也都一个人,偶尔喜欢喝点小酒,身体硬朗。有读者找他合影,他都会欣然答应,并且问:能不能把照片洗出来寄给我一张啊?

当记者得知他喜欢看江苏卫视《非诚勿扰》,向他发出观看邀请,沈老却摆摆手,说:“现在不行了,我没有那么多时间了,要赶紧把书编完。”

希望沈老身体健康,也希望他的著作早日出版。

江苏广电融媒体新闻中心记者 / 姜超楠 李扬

编辑 /小燕