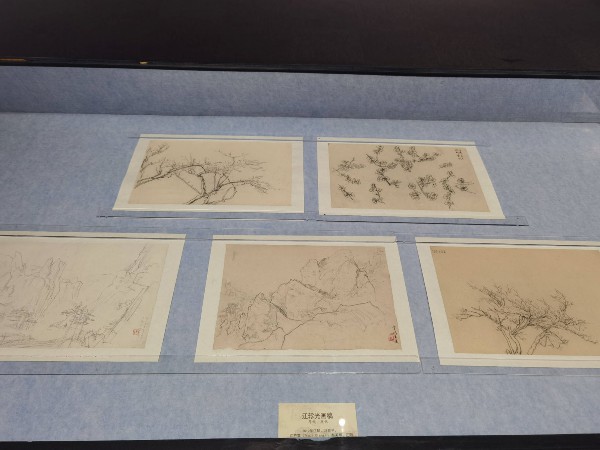

杨晟观看捐献的《扬州十二胜迹图册》

清·梁福盛款骨石嵌婴戏纹桃形漆盒

作为国家一级博物馆,丰富的馆藏是扬州博物馆的重要依托,考古成果是馆藏文物的重要组成部分,还有以主动购买、拨交、捐赠等多种方式征集来的精美文物。文物是如何征集入馆的?什么样的文物能够被征集入馆?又有什么样的背景故事呢?

昨日,一场“集萤映雪——扬州博物馆馆藏征集文物展”在扬博一楼特展厅开展,展出185件(套)馆藏征集文物,这些文物不断丰富着馆藏文物体系,记录着古今扬州城的变迁。本次展览为观众献上不一样的文物盛宴,也是为扬州博物馆建馆70周年“庆生”。

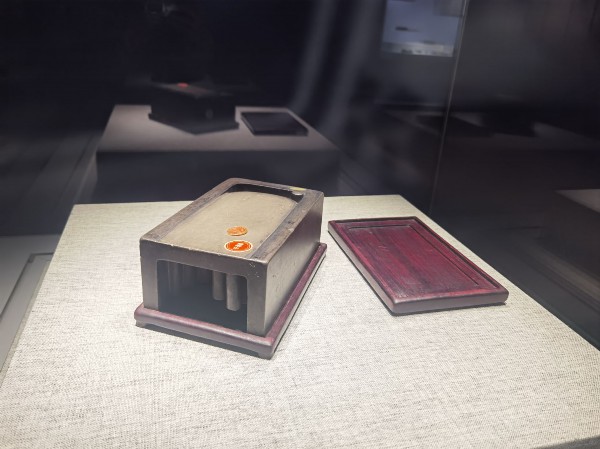

于啸轩牙刻

社会捐赠

让“家藏”更广为人知

昨日的开幕仪式现场,有一位特殊的来宾到场,他是民国时期扬州书画家杨荫昌的孙子杨晟,此前,他和家人们将杨荫昌先生绘《扬州十二胜迹图册》暨家藏名人信札捐赠给了扬州博物馆,本次展览中,《扬州十二胜迹图册》中的部分册页也有展出,“看到我们捐赠的物品能够被博物馆很好地利用,被更多的人看到,我们也是发自内心地感到高兴,很激动!”

江轸光画稿

扬州博物馆馆长束家平介绍,除了杨荫昌后人捐赠的大量珍贵资料,还有扬州国画院第一任院长江轸光先生后人捐赠的大批绘画、书法、画稿等,以及扬州牙刻大家于啸轩先生的曾孙辈捐赠的于啸轩微刻“花蕊夫人宫词”镶玳瑁盖象牙筒等,“他们不计名利的捐赠在社会引起极大的反响,也再一次唤起扬州人对扬州优秀传统文化的关注与热爱。”

展览中,江轸光先生的绘画作品在第一个篇章中展出,于啸轩微刻“花蕊夫人宫词”镶玳瑁盖象牙筒也与其他馆藏征集的牙刻作品一同亮相。

“这件象牙笔筒,应该可以认为是于啸轩先生生前的最后一件作品。”扬州博物馆典藏部主任庄志军指着展柜中的“花蕊夫人宫词”镶玳瑁盖象牙筒介绍道,这件作品所雕刻的文字极小,推测这是于啸轩先生在晚年时,可能想要挑战自己,创作一件更小的微雕作品,“根据内容,我们认为这是一件尚未完成的作品。”

废品站“拣”回来的熨斗和鐎斗

大隐于市

废铜站里“拣”文物

展厅中有两件铜器的介绍令人疑惑——“废铜收购站拣选”,这些征集文物难道是从废品收购站收回来的吗?没错,就是废品收购站。

庄志军介绍,20世纪60年代左右,博物馆的文物征集有一个专门的途径,就是拣选,这在全国都比较普遍,不少珍贵的文物就是这样抢救下来的。“那时候,人们的文物保护意识普遍还不强,博物馆工作人员时常留心去废品收购站,看看有没有有价值的可以保护的文物,因为那个时候金属比较值钱,卖了可以换钱。”

这两件铜器中,一件是熨斗,另一件是鐎斗,扬州博物馆工作人员将它们从废品收购站拣选回来之后,与相关的出土物器型进行对比,断代之后,认为这两件应是六朝时期的铜器。

这件铜熨斗虽然造型朴素,没有什么花纹装饰,但在当时属于奢侈品,不是平民百姓家里能用得了的,因为当时熨斗一般用来熨烫丝织物,普通老百姓都是粗布麻衣,根本用不上。鐎斗不仅有足还有流,有人认为这应该是温酒器,亦说是煮茶的用具。

正是文博工作者的“火眼金睛”,才让这两件六朝时期的铜器能够保存下来,并与现在的观众见面。

司法拍卖前“抢”下的明代端砚

司法移交

赶在拍卖前“抢”下

在展览的最后一个展柜内,是一批砚台,“这批砚台原本是在扬州中院执行局,当时可能法院已经打算启动拍卖程序,我们认为这些具有收藏价值,对馆藏文物的类型也有一定的补充,于是经部门之间的磋商,将这批藏品收入扬州博物馆内保存。”庄志军回忆道。

这批文物中,有一件明端石梅花坑太史式砚,造型与平时所见的砚台大不一样。作为文房四宝之一的砚台,发展到了宋代,最具时代特征的形制便是如此,其名为抄手砚,又名太史砚,砚面呈门字形,无纹饰,但边缘刚劲挺拔,端庄大方。梅花坑石以多眼为主要特点,呈苍灰白微带青黄色,其中有梅花点者为佳。

这件砚台的边沿处有一很明显的石眼,呈淡黄色。石眼是天然生长在砚石上犹如眼睛一样的“石核”,《砚谱》中有云,“端石有眼者最贵。”除了现在这个角度可以看到的石眼,庄志军透露,在其门字形砚面的内里,雕刻着一根根摆列密集类似长短不一小柱子的形状,而每一个柱头上,都有一个石眼。

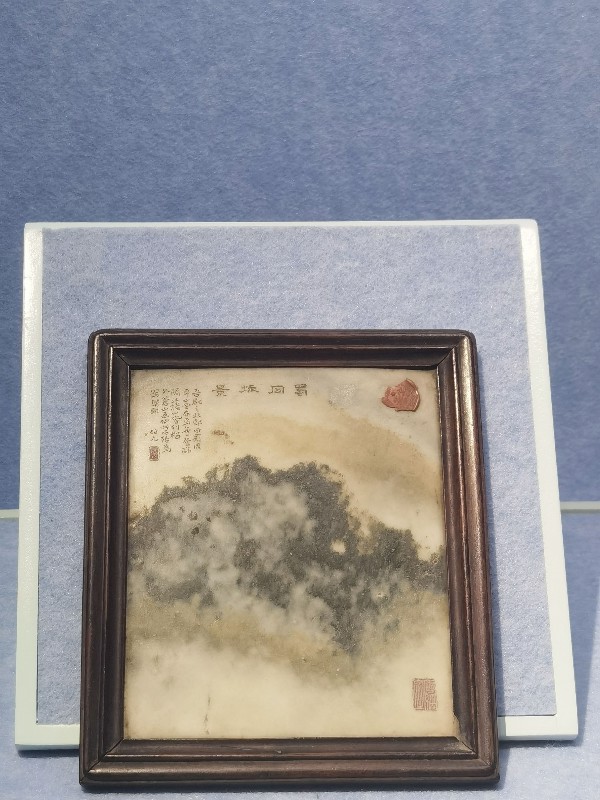

阮元款蜀冈秋景大理石屏

芸台风雅

阮元的这些“小确幸”

展览中,一件阮元款“蜀冈秋景”大理石屏十分吸睛。“阮元是大理石的收藏鉴赏大家,他几乎是对大理石的诗情画意发掘最深、题识最多、藏品最富、名气最大的一位。”庄志军介绍,在阮元看来,大理石是天然的石画,非笔墨所能造成,其不但将大理石视作“石画”,更把大理石画称为“画仙”,曾自称为“苍山画仙”。

阮元,字伯元,号芸台、雷塘庵主、揅经老人、怡性老人,江苏扬州仪征人,清朝中期官员、经学家、训诂学家、金石学家。这件蜀冈秋景大理石屏是一幅天然的“石画”,深浅不一的墨色晕染开来,仿佛郁郁葱葱的山峦一般,而自然的纹理更添了几分自然与洒脱,上有“蜀冈秋景”四个大字,写有“吾郡之北郊曰蜀冈”“每一登临,隔江诸山皆列槛外”“苍山画仙”等字,落款为“伯元”。

庄志军介绍,该大理石屏是2016年在青岛购买的,“阮元是扬州学派的代表人物,是对扬州有特殊意义的一个人物,在文物征集的过程中,也会尽力将这些珍贵藏品带回扬州,作为城市记忆的一部分保存。”

展览中还有一件2014年购买的清阮元小像夔凤纹端砚。砚台底部浮雕阮元小像,阮元双颊消瘦,身着小团花长袍,右手自然下垂,左手拈花于胸前,双目凝神,不怒自威。庄志军介绍,这件端砚上的阮元像,与扬州博物馆馆藏书画中的阮元像是一样的。

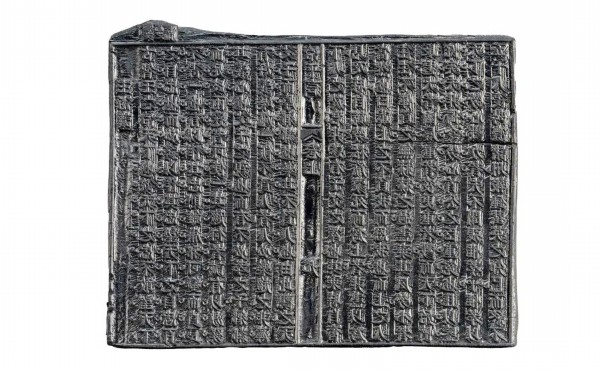

明代雕版《治平言》

抢救雕版

柴火堆里发现明代版片

2003年,中国扬州雕版印刷博物馆被批准成立,并与扬州博物馆两馆合一,2005年正式对外开放,并称“双博馆”。作为国内唯一一座雕版印刷专题博物馆,馆内藏有丰富的雕版印刷相关文物藏品,现有珍贵的古籍、雕版版片10万余件/套。

馆藏的雕版中,大多为建馆之初由广陵古籍刻印社移交,后通过征集也获得了不少珍品。庄志军回忆道,中国扬州雕版印刷博物馆筹备之初,扬州博物馆就着力在全国各地征集、购买雕版,以全面反映雕版印刷历史,还原技艺全貌为征集目标。

中国明清两代著名的四大雕版印刷基地之一的福建省连城县四堡乡是雕版征集的“富矿”,“相比扬州官刻雕版的精致,四堡的坊刻雕版更偏实用性与生活化,出现大量口袋书雕版,可见刊刻的以百姓喜闻乐见的书籍为主。”不仅如此,雕版印刷的传统工具、纸张等,种类涵盖丰富。

扬博工作人员在惊讶于雕版资源丰富的同时,也被大量没有被妥善保护雕版而痛心,“很多雕版被老乡拿来做烧柴的木材,大多数人都没有意识到这是珍贵的文物资源。”庄志军说,随着扬州博物馆的几次进村征集,村民们逐渐意识到雕版的价值,诸多珍贵雕版也因此得以保护。

2012年购买征集到的雕版版片《治平言》为明代曾大奇撰,是存世极少的明代版片,不仅扩充了雕版印刷的资料库,更延伸了雕版印刷的历史轴,在本次展览中,则展出了《治平言》的印刷成品。