为进一步加强和推动建筑文化推广和交流,让社会各界更加关注建筑、了解建筑、读懂建筑,中共江苏省委宣传部、江苏省住房和城乡建设厅和中国建筑学会共同策划和举办“对话 院士大师面对面”活动,搭建院士、大师、专家学者和管理者的对话平台,结合每期建筑文化讲堂的主题和内容进行延伸的探讨,做进一步的理念探讨、观点交流、思想碰撞,在深度对话中,碰撞火花,激发灵感,助推形成建筑文化的社会共识,助推美丽宜居城乡建设实践。

精彩摘录

刘大威

江苏省住房和城乡建设厅副厅长

建筑是流淌的历史的鲜活印记,不仅为人所用,也是一种媒介表达,是文明的载体,更是文明的构成。孟院士在《建筑与城市审美及实践》中,深入浅出地阐述了建筑和城市审美的关键要素,让我们身临其境地感受了建筑和城市之美,对城市印象、城市风貌的构成要素有了系统认识,感知了建筑与城市肌理、对景、广场、公园、街道和尺度等各要素在构建城市风貌与文化品质等方面发挥的重要作用。

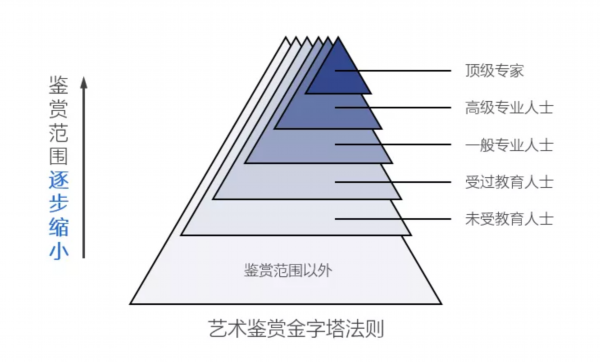

在报告最后,院士用“艺术鉴赏金字塔法则”来表达社会对建筑审美的认知,法则直观呈现为三角形。那么,底角越小,三角越扁平,则喻示着社会艺术鉴赏整体水平越高。这正是我们创办“江苏·建筑文化讲堂”和“对话·院士大师面对面”活动的初衷。期望通过持续的建筑文化推广活动,让艺术鉴赏三角形越来越扁平,社会对建筑与城市审美水平越来越高,对城市风貌、品质与文化有更广泛的共识,助推高质量城乡建设。

主持人:江苏建筑创作与文化传播一直得到省委宣传部的大力支持和指导。借此机会,首先请省委宣传部徐宁副部长围绕建筑和城市审美、建筑文化推广的社会意义和价值,谈谈您的看法。

徐宁

中共江苏省委宣传部副部长

我首先向孟院士、向各位大师们、向大家表示感谢。得益于多方力量的共同参与、共同努力,才成就了“江苏·建筑文化讲堂”这样一个文化传播平台。作为一名普通的听众,在孟院士讲述建筑审美、城市审美的过程中,我的感受是他揭示了建筑作品的特殊性。

相较于音乐作品、美术作品或戏剧作品,建筑更像是城市的骨骼,不仅构成了一座城市的景观和风貌,也标识着城市文化和精神,还深刻地影响着生活在这座城市的人、人的行为和生活方式。建筑作品的特殊性还体现在,它并不是完全由设计师独立完成,在设计之初它就要考虑功能需求和审美需求,需要得到使用者的认可和管理者的批准才能够诞生。建筑作品的完成更需要时间的参与以及一代又一代人对它的使用和评价。

因此,基于建筑对城市文化的影响性,可以说满足人们的生活需要和审美需要是城市建设的起点和终点,也是城市建筑文化的重要性所在和魅力所在。因此,通过构筑建筑文化对话、交流的平台,让建筑文化能够更广泛、更充分地进行传播和推广,让建筑师们向社会大众讲述建筑作品的故事,以及建筑所蕴含的理念、价值和意义;让决策者、设计者、使用者等多方主体在这样一个平台上进一步加深理解、形成共鸣、达成共识,这也是我们主办方共同策划建筑文化推广平台的初衷所在。

孟建民院士在刚才讲课的过程中,为建筑文化讲堂加了一个“大”字,这一字之加,或许揭示了建筑文化讲堂的特点所在和目标追求愿景所在:建筑“大家”讲给大家听,台上的专家用生动的语言、精辟的观点,增进社会大众对建筑文化的理解;台下的观众,通过认知、理解建筑文化,也能为建筑师在设计实践中提供更多积极的支持和鼓励。我想这就是我们主办方努力的方向,也在今天以及往届讲堂中我非常欣慰地看到了“大家”和大家的互动。能够让更多“大家”走进到建筑文化讲堂,让更多大家受益于这个文化推广平台,我们会继续努力。

主持人:近年来,在省委宣传部的关心和支持下,省住房和城乡建设厅围绕设计创新创优与建筑文化推广,开展了一系列探索和实践。今天,省住房和城乡建设厅周岚厅长也来到了对话现场,请您就推动设计创新创优、提升建筑和城市审美水平等方面,作分享交流。

周岚

江苏省住房和城乡建设厅厅长

听完孟院士关于建筑与城市审美的系统阐述,很受启发。报告中介绍的经典建筑、城市空间,以及院士个人的作品,体现了建筑是技术和艺术的结合,也体现了建筑与自然环境的有机相融,还很好地体现了地域的人文精神。我想也是人民群众对美好生活在建筑文化和城市空间上的集中表达。

2016年人民日报刊登了《习近平总书记的文学情缘》,特别感动我的是习近平总书记关于建筑的深刻论述,他指出,“建筑也是富有生命的东西,是凝固的诗、立体的画、贴地的音符,是一座城市的生动面孔,也是人们的共同记忆和身份凭据”,“我们应该注意吸收传统建筑的语言,让每个城市都有自己独特的建筑个性,让中国建筑长一张‘中国脸’”。

贯彻落实习近平总书记的重要指示精神,落实新时期“适用、经济、绿色、美观”建筑方针,需要提高全社会对建筑文化的理解和审美水平。营造好的建筑和好的空间,仅有设计师的力量是不够的。就比如一个家庭装潢,光有好的室内设计师是不够的,业主的审美水平也特别重要。从城市尺度来看,市民是城市的主人,要营建好城市空间、好的建筑,需要城市决策者、市民、设计师和建造者的共同努力。

也正是基于这样的考量,我们一方面强化设计引领,推动设计创新创优,组织开展包括省设计大师、优秀设计师评选等,推动专业设计水平提升;另一方面,我们也积极搭建平台,推动建筑文化社会普及。在省委宣传部的支持下,省住房和城乡建设厅联合省委宣传部、中国建筑学会等国家行业学会共同举办了“紫金奖·建筑及环境设计大赛”“江苏·建筑文化讲堂”“丹青妙笔绘田园乡村”等系列活动,一方面推动设计创新和品质提升,另一方面通过这些活动来推动全社会对建筑文化的理解和审美,让行业内的小众行为,变为面向社会的大众行为。就如同孟院士报告最后的艺术鉴赏金字塔,希望通过多元活跃的建筑文化推广活动,让社会大众有更高的建筑文化和城市审美水平,培育高品质城市空间发展的社会土壤,共同推动江苏城乡建设高质量发展。

主持人:感谢周岚厅长的分享。2011年,在城镇化率超过60%的节点,江苏举办了推动江苏城乡空间品质提升论坛,达成和发布了《城市化转型期江苏城乡空间品质提升和文化追求——2011江苏共识》,提出“空间传承文化、规划引领发展、设计提升品质”建设理念,持续推动高品质城乡空间建设实践,相关工作也取得了显著成效。下面有请各位专家围绕建筑与城市审美进行交流和探讨。

韩冬青

江苏省设计大师

东南大学建筑设计研究院院长

兼首席总建筑师

建筑与其他艺术创作有非常相通的一面,是一种非常独特的艺术形式。我们可以看到孟院士有多种建筑创作作品类型,既有纪念性强的文化建筑作品,也有医院、市民中心等功能性强的作品,尽管作品类型跨度大,但都给人美的感受。

建筑的美和其它艺术形式相比,区别在于它和环境场所、使用者有着密切的联系。这给我们的启迪是,建筑的审美经常是融化在生活和工作的进程中的,在高品质生活环境的创建中,这个意识则更加重要。我的体会是,对建筑的美的认知和理解,需要使用者通过自身的参与、使用去领悟,并在这一过程当中体会设计者的用心,这是建筑区别于其他艺术创作的主要特点之一。我曾经去过香港大学深圳医院,有过短暂却深刻的记忆,这所医院的流线、环境、性能透过空间和场所的表达,给予了不同使用人群以心灵的抚慰。

孟院士所提及的艺术鉴赏金字塔法则,给设计师、管理者以及社会大众都有许多启迪。对设计师而言,建筑师在设计创作的时候,需要考虑多种复杂问题和要素关系,如尺度、场所乃至建筑构建等,这都与建筑审美相关联,与美学价值的诉求相关联。由此,这就要求设计师的知识和素养要非常的宽阔,跨度也要更广,需要更深的专业知识积累。所以我特别期待有更多机会请孟院士给更多年轻建筑师传授更多知识,指导年轻建筑师练就把建筑的艺术性融合到各种复杂设计关系之中的本领。

张应鹏

江苏省设计大师

苏州九城都市建筑设计有限公司

总建筑师

今天听课的感受很特别。孟院士的报告阐述了建筑和城市审美的基本原则、评定方向。尤其是孟院士对经典建筑的解读和分享,加强了听者与说者之间的共同价值的交流,我相信对各位在场观众,包括城市管理者、设计师、社会大众等提高鉴赏美的能力都有积极的意义。

另外,在我个人和行业设计师的创作实践中,很多业主或管理者在对单体建筑方案提要求时,经常会强调这个建筑是如何重要,一定要做成标志性的建筑,甚至还要50年、100年不落后等等。部分业主常常会提,这个建筑是多么标志性,希望它成为一个经典。今天孟院士讲了城市审美和建筑审美,是不是每一幢建筑都具有代表性?还是个人性和整体性相互协调?我相信这也是许多业主、许多管理者所关注的问题。我也想请孟院士就这个话题给我们、给社会大众进行分享。

孟建民

中国工程院院士

深圳市建筑设计研究总院总建筑师

深圳大学本原设计研究中心主任

一个城市的建筑有主角、配角,有鲜花、绿叶,不是每个建筑都要唱主角。标志性建筑一般或位于标志性的区位、地段上,或是建筑本身特别重要。但无论是普通建筑,还是标志性建筑,都不应忽视品质、忽视功能。

贺风春

江苏省设计大师

苏州园林设计院院长

在孟院士的建筑文化课中,我对南京江北市民中心的印象十分深刻。这一建筑尽管处于难处理的三角地块,但其设计通过多方案比选,用圆融的形式,最后以喻意为“砚台墨宝”或者“宝盒打开”的优美双圆叠加的建筑形态展现。同时,周边的自然绿色环境与建筑内部的园林空间呼应、串联,让建筑每一个角度都有风景可看。因此,我觉得园林创作和建筑创作一定是相融相生的。想请教孟院士,在建筑创作中应如何考虑园林创作与建筑相融相生、相融相促?

孟建民

中国工程院院士

深圳市建筑设计研究总院总建筑师

深圳大学本原设计研究中心主任

风景园林和建筑的关系,我认为是非常密切的。我个人的创作实践体会是,往往每一个设计师都想充分表达自己,导致一些景观设计存在过度表达的情况,我们称之为过度设计。

我经常强调,风景园林和建筑在设计的过程中要根据不同场景、不同功能需求来思考定位,尤其要注重考虑与周边环境的关系,考虑尺度、氛围,建筑物和绿色植物之间关系等等。总言之,两方要进行充分的互动,彼此在一个共同目标上开展互动设计,达到相辅相成的最佳效果。

丁沃沃

江苏省设计大师

南京大学建筑与城市规划学院教授

今天孟院士围绕建筑美学、城市美学给观众深入浅出地进行了阐述,我觉得这个角度特别有意义,能够让没有接触过建筑文化的观众在大师的带领下,对经典建筑也能有一个沉浸式的认识和了解。认知美学有多个角度,我觉得孟建民院士巧妙地从天际线和城市对景讲起,把复杂的城市审美用通俗易懂的方式表达得非常清晰。

就城市天际线而言,建筑群高低错落,前后层次、色彩变化、虚实关系,很大程度上决定了城市天际线是否有美感。那么,孟院士是否可以就这个讨论话题再进行延伸交流,对于城市大量的单体建筑、背景建筑,它的审美原则是否与城市重要的建筑物类似或有何不同之处?

孟建民

中国工程院院士

深圳市建筑设计研究总院总建筑师

深圳大学本原设计研究中心主任

实际上人对城市的审美印象,除了那些标志性建筑以外,城市大量背景建筑亦十分重要。背景建筑的品质和品味高低与整个国民审美水平的提升有密切的关系。如果一个地区老百姓对美的认知和追求提升了,那么对建筑审美也会有显著的促进作用。城市设计、城市管理也是如此,如果宏观的城市空间环境实现了总体协调,那么城市的品位、质感也就会有所提升。

冯正功

全国工程勘察设计大师

中衡设计集团董事长兼首席总建筑师

建筑审美和城市审美确实是相辅相成,密不可分。建筑之美在正确原则的引导下,就可以形成一个非常好的城市审美。聆听孟院士关于建筑之美、城市之美的解读,我很受启发。在我个人创作时,也经常思考:建筑创作与城市整体环境营建的关系?通过建筑创作是否能引导形成新的场所?甚至是新的城市空间秩序?

中国有很多非常有特色的历史文化名城,有山城、水城,也有园林之城。如果深入地思考,我们发现中国古典建筑的营造法则实际上是相对标准化的,但在具体营建的过程,却形成了独特的城市风貌和特色。今天,在现代主义的建筑设计方法体系中,是否可以寻找出更有效的途径与方法引导形成不同特色、不同风貌、不同风格的现代城市?

孟建民

中国工程院院士

深圳市建筑设计研究总院总建筑师

深圳大学本原设计研究中心主任

据我了解,江苏已出台了鼓励设计创优的相关政策,即对城市重要地段、重要景观地区的建筑工程,建筑功能有特殊要求的公共建筑和省重要大型工程,可以采用邀请招标方式发包,也可直接发包给以建筑专业院士、住房城乡建设部或省级人民政府命名的设计大师为主创设计师的设计单位。我认为这条政策举措对推动城市空间、建筑品质提升非常重要,值得各地借鉴和推广。有追求、有能力、有经验的建筑师设计的作品越多越好,会给城市、给地区带来更多优秀作品。我相信,优秀的建筑师是有共同目标和追求的。

此外,在今天引导建筑产业化大背景下,是不是可以借鉴学习传统的营建经验,我认为需要开展专题的研究。如何在追求效率的同时实现多样性表达,避免标准化、工业化带来的千城一面,既体现效率、品质,又实现造价经济合理,同时还能使城市呈现独特气质,形成新的城市文化和精神?这是一个时代的命题,不是一两句话能够回应,是在座各位建筑研究工作者、创作者和管理者的共同目标和任务。

主持人:在新发展阶段,努力营造以人民为中心、彰显地域特色和时代精神的高品质建筑和宜人空间,既是落实习近平总书记重要指示精神的实践探索,也是推动城乡建设高质量发展的必然要求,需要全社会对建筑文化的理解和审美水平的不断提升,需要政府、设计师和公众共同来推动,努力让今天的建设,成为明天的历史文化景观!

现场花絮

一场精彩纷呈的思想盛宴

一个共享开放的交流平台

火花碰撞、思维启迪

深度对话、增进共识

对行业发展的思考探索

我们一直在路上

期待与您的下一次相聚!

(来源:建筑创意空间)