我苏网讯 你听过feedthrough吗?

字面上,这个词可理解为 “穿通连接”。在高科技领域,它可厉害了!是一种高性能连接器,能穿过真空腔壁,在大气与真空间进行信号传输,主要用在带电粒子加速器、真空设备、核反应堆等尖端设备上,是它们不可或缺的关键部件,用途广阔。

此前由于涉及技术国内难以达到,中国所需的feedthrough基本依赖从日本、美国等国进口,价格昂贵,供货周期长,并且随时有被禁运的风险。

近日,记者从南京大学了解到,孙安教授领导的联合研究团队经过八年科技攻关,终于打破了国外技术垄断,填补了国内空白,解决了高性能feedthrough这一“卡脖子”技术。

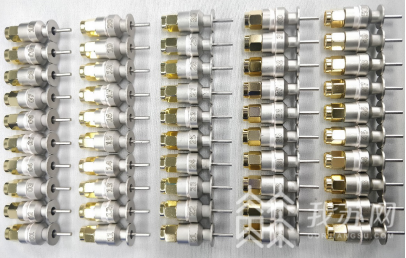

南京大学牵头研制的SMA与N型Feedthrough

突破技术封锁,填补国内空白

或将助力航天、军工产业

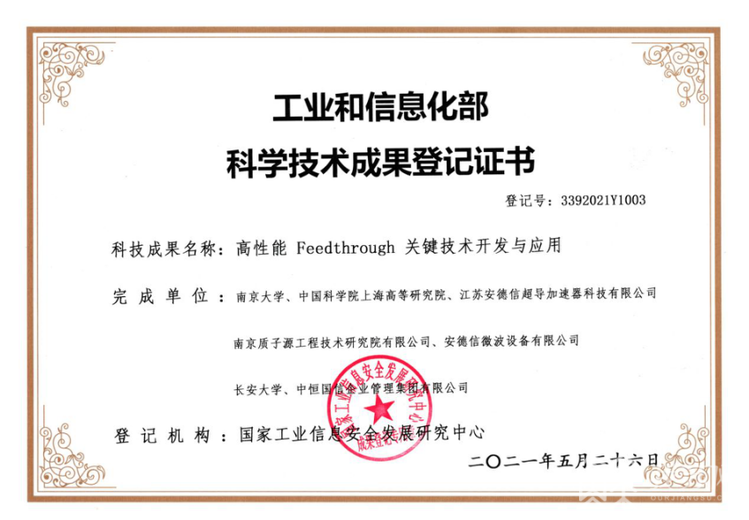

这项突破意义有多大?记者在一场会议上找到了答案。今年的5月26日,国家工业和信息化部国家工业信息安全发展研究中心于南京大学,主持召开了此项技术的科技成果评价会。评价委员包括来自该领域的11位权威专家。

会上,评价委员会听取了项目组的汇报和项目完成单位的技术总结报告,审查了相关资料,经质询和讨论形成一致意见:

该项目通过优化电磁场传输匹配与结构设计,研发的 Feedthrough 实现了真空与大气之间进行电磁信号的低插损传输。突破了小尺寸陶瓷与金属焊接、高低温下陶瓷与金属热胀冷缩相匹配等技术,研发的 Feedthrough 真空漏气率低于 5×10-13 Pa·m3/s;工作温度最低到-271℃,最高到 600℃。

经第三方机构检测符合 Feedthrough 的产品标准,经多家用户报告反馈,效果良好。项目产品具有自主知识产权,打破了国外技术垄断,填补了国内空白。该项目整体技术达到国际先进水平,其中带宽技术指标达到国际领先水平。

很多业界专家都认为,解决高性能feedthrough的技术问题,意义深远。中国科学院兰州近代物理研究所夏佳文院士认为,该成果形成的产品完全可以替代国外产品。此次国内研发的成功,将形成国外产品的降价趋势;可以满足国家航天、军工等方面的一些需求。

“该成果解决了‘卡脖子’技术,创新性强,可靠性,经济性可持续性高”,兰州大学吴王锁教授表示,产品技术成熟度高,可产业化推广,经济和社会效益显著,达到国际先进水平。

中国工程物理研究院高能物理研究所曹建社研究员认为,该成果突破了国外技术封锁,尤其在工作带宽方面,优于国外同类产品,在插损、漏率、工作温度方面达到世界一流水平。

八家单位联合,八年技术攻关

牵头人为联合国科学院首批院士

项目的成功离不开强大的科研力量。此项目由南京大学现代工程与应用科学学院南京质子源孙安教授团队牵头,联合中国科学院上海高等研究院袁任贤研究员课题组、南京质子源工程技术研究院等7家单位进行技术攻关。

据了解,为了这项“卡脖子”技术,实现具有自主知识产权的国产化高品质feedthrough,团队用了整整八年时间,不断研发与改进,用户测试与使用,再经过第三方检测,终于实现了具有我国完全自主知识产权的高性能feedthrough,此连接器无论从工作带宽、插损、工作温度、漏气率等多方面,均优于国外同类产品。

南京大学牵头研制的SMA与N型Feedthrough

团队的成功也离不开“硬核”牵头人。记者从南京大学了解到,团队“领头羊” 南京大学现代工程与应用科学学院教授、博士生导师孙安教授,不仅多年深耕核科学与技术的学术领域,并且具备丰富的组织领导大型科研项目的经验。近日,孙安教授刚刚当选为联合国科学院首批院士,全球只有53位著名学者获此殊荣;此前4月,他正式成为俄罗斯自然科学院外籍院士。

孙安同时担任南京大学加速器中心主任,南京质子源工程技术研究院院长,“南京质子源”首席科学家,主持负责了国内外17个科研项目。发表理论与技术方面文章近50篇(一流期刊20篇);获得授权专利50项(第一发明人30项);专著3本。

(通讯员/佘静 我苏网记者/朱彤 部分资料来源:南京大学官网)